Раритетные издания Президентской библиотеки - о творчестве Ивана Крылова

13 (2 по старому стилю) февраля 1769 года родился русский классик Иван Андреевич Крылов – публицист, издатель, драматург и поэт, прославившийся прежде всего как баснописец.

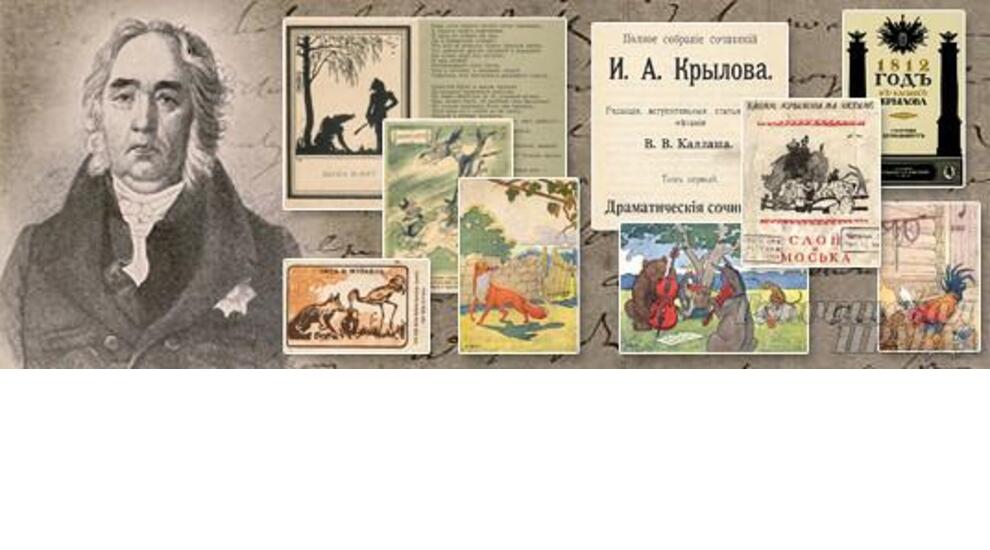

На портале Президентской библиотеки размещена и постоянно пополняется коллекция «И. А. Крылов (1769–1844)»., в которую включены редкие издания, исследования, учебные пособия, биографические статьи, архивные документы, сборники произведений Крылова, в частности, «Полное собрание сочинений И. А. Крылова» и прижизненные публикации, разнообразные иллюстративные материалы.

«Судьба не благоприятствовала Крылову в детстве и лишила его тех пособий к постоянным успехам в литературе и обществе, которыми других наделяют рождение, воспитание и образование. Но он, как бы наперекор счастию, впоследствии времени приобрёл всё, что необходимо писателю и гражданину», – писал в «Биографии баснописца» (1899) поэт и литературный критик Пётр Плетнёв.

Творить будущий классик начал ещё в юности. «Несмотря на крайне недостаточное образование, Крылов очень рано вступил на литературное поприще: ему ещё не было двадцати лет, когда он написал свои первыя театральныя пьесы…» – отметил литературовед Александр Пыпин в статье «Начало XIX века…» в журнале «Вестник Европы» (1895).

Долгое время Крылов пробовал себя именно в драматическом жанре, пока не «…привёз в Москву свои первыя басни – перевод из Лафонтена, и [известный баснописец] Дмитриев сказал ему: „наконец вы нашли ваш истинный путь“, эти пророческия слова лишь выразили то, что уже несомненно было в сознании Крылова. Во всяком случае это была цель, к которой вёл его гений», – говорится в биографическом очерке литератора и переводчика Семёна Брилианта «И. А. Крылов: его жизнь и литературная деятельность» (1891).

В 1809 году отдельным изданием впервые вышли 23 басни Крылова. «Никогда ещё ни одна книжка на Руси не имела такого успеха. <…> С той же минуты стали по этой книжке учиться грамоте дети, а иногда и взрослые. Вместе с грамотой стали учиться по ней и чести, и правде. <…> Его уже не только называли „русским Лафонтеном“, но признавали в нём оригинальныя достоинства, ставящия его в некоторых отношениях выше всех других славных баснописцев: качества эти – трезвая мудрость и тонкое остроумие, живая связь лукавой иронии и серьёзной мысли, мастерство рассказа, простота и наконец та печать народности, которая даёт нам право называть его нашим, русским поэтом», – продолжает Брилиант.

Литературовед и писатель Владислав Кеневич в своём очерке, вошедшем в сборник «Иван Андреевич Крылов. Его жизнь и сочинения» (1904), высказывал мнение, что Крылова «…занимали всегда важные предметы, и в своих баснях он давал ответы на вопросы, которые тревожили его современников. Но, привязывая, таким образом, свою аллегорию к известному событию или общественному настроению, он умел всегда вывести из нея такое общее положение, которое остаётся истиною при всех условиях жизни. Его рассказ… всегда выше текущих событий и условий времени».

Достоинства басен Крылова заключались не только в актуальности и злободневности. «Он придумывал рассказы столь естественные, столь простые и каждому понятные, столь несомненные и очевидные, столь согласные с нашей жизнью, обыкновениями и привычками, что в их составе не оставалось и тени искусства, сочинения или подготовления. Видишь, чувствуешь, как дело начинается и происходит», – считал Пётр Плетнёв.

Один из авторов статьи «Художественное значение басен Крылова» в сборнике «Иван Андреевич Крылов. Его жизнь и сочинения» писал, что «…в том-то и состоит гениальная черта нашего баснописца, что его ирония вылилась в форму народнаго духа, получила от него особенную физиогномию, колорит, что ея нельзя ни применить нигде и ни к чему, как только посреди нас и к нам. <…> Тут Русь, тут Русью пахнет повсюду – в главных мотивах, на которые метит автор, в изобретении содержания, в манере повествования, в речах лиц повествуемых. Что многия выражения из басен могли сделаться народными пословицами, это само собою разумеется», – а это высочайшая награда для писателя!

В очерке «И. А. Крылов: его жизнь и литературная деятельность» автор приводит слова митрополита Макария, сказанные им на открытии памятника Ивану Крылову: «Он завещал любовь, безграничную любовь ко всему отечественному, к нашему родному слову, к нашей родной стране и ко всем началам нашей народной жизни…»