Выборгский район в годы войны

Продолжаем цикл публикаций о жизни районов Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны на основе материалов Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге. Наш очередной рассказ о Выборгском районе.

Перед началом Великой Отечественной войны

По итогам советско-финляндской войны 1939 – 1940 годов территории Выборга и Выборгского района вошли в состав СССР, став частью Карело-Финской ССР. Земли, оставленные финским населением, стали активно осваиваться советскими переселенцами. К 1941 году население Выборгского района составляло около 20 тысяч человек.

Из документов первой половины 1941 года (например, из протоколов заседаний исполкома Выборгского городского совета) видно, что в это время как в городе, так и в сельской местности еще продолжались работы по восстановлению. На территорию Выборгского района переселялись колхозы: из географо-экономического описания района на 1 апреля 1941 года следует, что в районе числилось 73 колхоза, 5 совхозов, 15 подсобных хозяйств и 3 машинно-тракторные станции.

Финское наступление

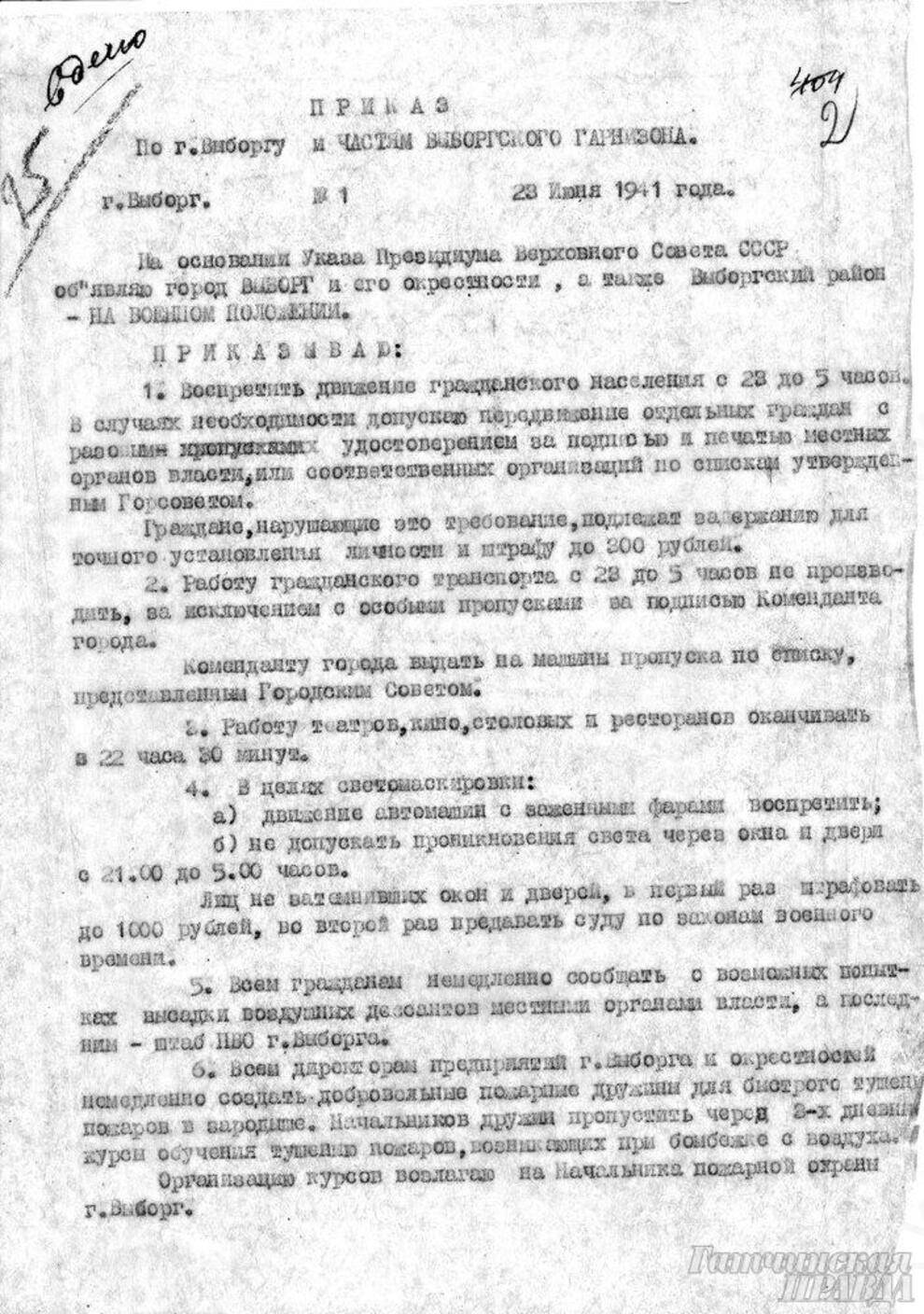

Финляндия вступила в войну на стороне Германии в конце июня 1941 года. Началось наступление финских войск на территории Карельского перешейка и Прионежья. Население Выборгского района стало готовиться к обороне и эвакуации.

В Выборгском районе практически сразу была введена гужевая и трудовая повинности. Многие предприятия и колхозы были эвакуированы в течение месяца с начала военных действий. Вывозилось как оборудование, так и продукты. В колхозах ускоренно собирали урожай, обобществленный колхозный скот перегонялся в глубь страны – например, в колхозы Вологодской области.

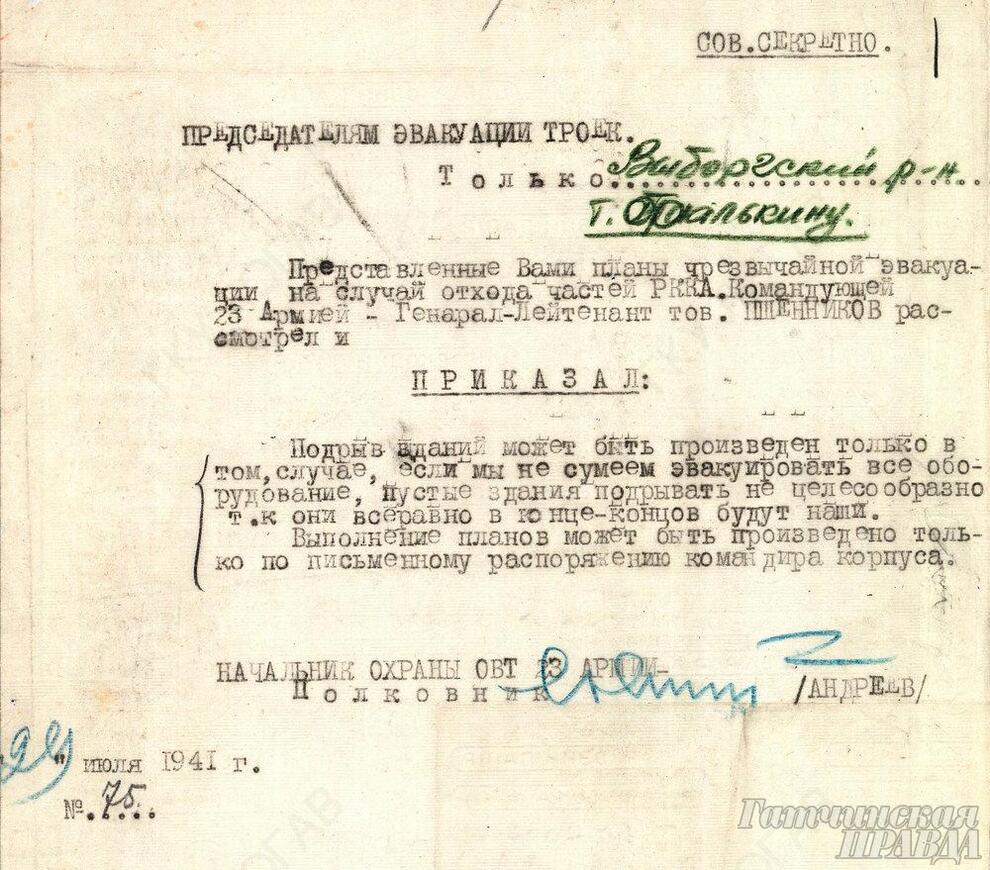

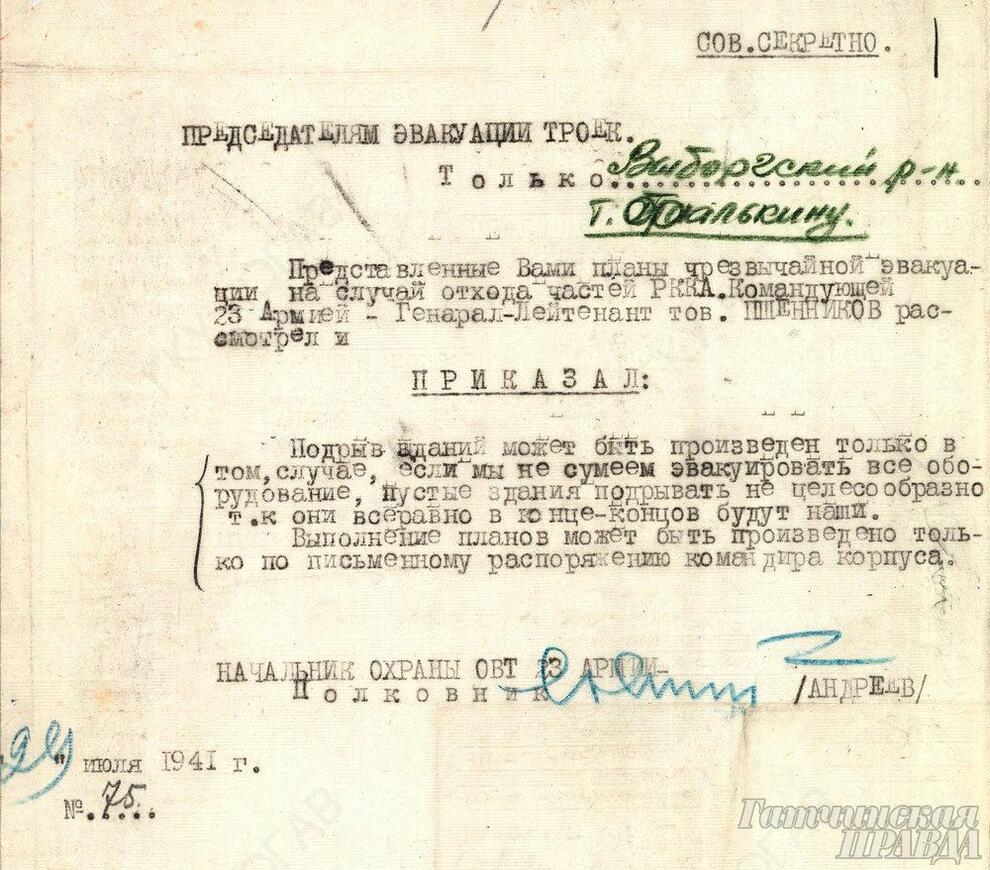

15 июля руководством г. Выборга был разработан план уничтожения ценностей по Виипурскому (Выборгскому) району на случай отхода частей Красной армии. В перечне предприятий, продукция которых подлежала уничтожению, значились: целлюлозно-бумажный комбинат «Йоханнес», керамический, гвоздильный, кирпичные заводы, крупные совхозы и другие объекты народного хозяйства района. При этом уничтожение самих зданий предприятий было признано нецелесообразным, так как «они все равно в конце концов будут наши».

Большое количество сведений о ходе эвакуации и общем положении дел можно почерпнуть из информации Виипурского ВКП(б), описывающей состояние района на 20 июля 1941 года. Так, например, известно, что некоторые предприятия (например, в Койвисто, сегодня - Приморск) расформировывались, а сотрудники рассчитывались, что приводило к росту безработицы и недовольству населения. Вывозили и колхозное зерно (сообщается о 175 тоннах зерна, вывезенных в южную часть района), и оборудование предприятий, ряд предприятий был эвакуирован вместе с рабочими. Например, с бумажной фабрики в пос. Ховинмаа были вывезены люди (в двух вагонах) и 12 вагонов с оборудованием, с завода огнеупоров в Макслахти - рабочие с семьями – в четырех вагонах и 23 вагона с оборудованием.

Помимо призыва в РККА, формировались добровольческие соединения – народное ополчение и истребительные батальоны. Так, например, на бумажном комбинате в поселке Йоханес (сегодня – пос. Советский) почти сто человек сотрудников, не мобилизованных с началом войны, записались в истребительный взвод. Сформированный в районе истребительный батальон, по информации Виипурского ВКП(б), насчитывал 204 бойца. Отмечались, однако, сложности с организацией ополчения – основной проблемой, судя по документам, была нехватка вооружения, которое ополчению не было предоставлено.

Положение осложнялось и общим состоянием Выборгского района. Тот же документ Виипурского ВКП(б) говорит о том, что «селения южной части района выжжены, и большое количество семей вынуждено находиться в корпусах завода… [в] сараях и под деревьями»; там же сообщается и об опасениях, связанных со случаями инфекционных заболеваний среди детей.

Спасти архив!

Среди учреждений, вывезенных из Выборга, был и архив НКВД Карело-Финской ССР. Согласно приказу заместителя наркома внутренних дел В.В. Чернышова, наиболее ценные документы надлежало вывезти в Костромской государственный архив. Подготовка к эвакуации документов и сотрудников была начата в середине июля 1941 года, а 31 июля и 2 августа 12 вагонов с документами прибыли в Кострому, где были размещены в здании бывшего Ипатьевского монастыря. Из двенадцати вагонов, перевозивших документы, два были оплачены из средств самих сотрудников архива (упоминается и точная сумма – 1400 рублей).

Сотрудники архива вскоре начали работу по переводу найденных в фондах финских документов, которые, как предполагалось, могли содержать информацию о шпионах и провокаторах на территории СССР. Из переписки начальника Выборгского архива М.И. Демидова с архивным управлением Ярославской области и ГАУ НКВД нам известно, что положение сотрудников осенью 1941 года было близко к катастрофическому. В процессе эвакуации архиву не были переведены средства на зарплаты, и уже 4 октября в письме начальнику ГАУ НКВД СССР майору Никитинскому начальник архива сообщает, что сотрудники архива «зарплаты не получали за сентябрь месяц», а также что «прожиточный минимум очень дорого стоит», и сотрудники, чтобы прокормиться, вынуждены продавать личное имущество. К сожалению, судя по дальнейшей переписке, вопрос с зарплатами для архивистов не был решен до 1946 года.

Под контролем финских войск

С 30 августа 1941 года город Выборг, а впоследствии и район находились под контролем финских войск. Кроме того, как в городе, так и в сельской местности вновь расселялось финское население, занимавшее дома и земли, принадлежавшие ему до советско-финляндской войны.

В самом Выборге, согласно отчету архитектора городского плана Лайсаари о восстановительных работах в городе, к 1943 году проживало около 10 тысяч человек мирного населения, и постепенно восстанавливалось жилье, в котором предполагалось расселить больше жителей.

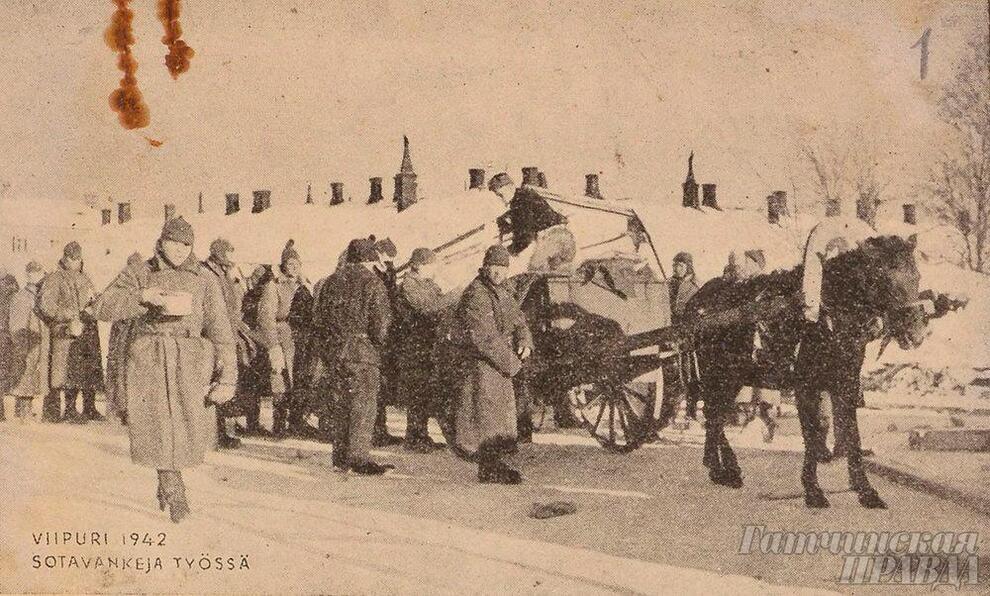

В годы войны на территории Выборга действовал лагерь военнопленных №6, здания и службы которого располагались в различных частях города и в предместьях. В лагере находилось от 11 до 17 тысяч человек. Условия содержания были очень жестокими: военнопленные умирали от анемии (малокровия), вызванной плохим питанием, занимались тяжелым трудом на сельхозработах, лесозаготовках и восстановлении города. При этом практиковались телесные наказания (избиение прутьями) и расстрелы.

В Ленинградском областном государственном архиве хранится фонд №221, содержащий сохранившиеся в Выборге документы этого лагеря и состоящий из 15 дел. Помимо инструкций для караулов лагеря и дневника начальника, здесь имеются также различные сведения о заключенных, в том числе наряды на работы, акты о побегах и расстрелах, журнал наказаний заключенных и списки погибших в лазарете.

Имеется и большое количество сообщений о побегах военнопленных, а также и возможные указания на их обстоятельства. Начальник подлагеря №6/1, сообщая о побегах заключенных, настаивал на необходимости усиления охраны, «так как гражданский караул слишком благодушный и расслабленный». Часть заключенных, как можно заключить из актов о поимке, была схвачена, некоторые были застрелены при задержании.

В деле «Список умерших в лазарете и расстрелянных русских военнопленных» – более трех сотен фамилий. Датировка записей – с января по сентябрь 1942 года. Причины смерти, указанные в карточках, говорят о плохих условиях содержания военнопленных, голоде и антисанитарии. Не все из погибших умирали в больнице, нередко в карточке указано: «умер в дороге», «умер в бараке» или «застрелен на работе».

Восстановление района

20 июня 1944 года в результате Выборгской наступательной операции Выборг, а затем и территория Выборгского района вновь вошли в состав Советского Союза, впоследствии став частью Ленинградской области.

План восстановления на 1945 год обрисовывает картину жизни города после войны. Постепенно начинали действовать предприятия, отмечается нехватка жилых площадей (если в январе 1945 года в городе проживало 2,5 тысячи жителей, то к августу – более 10 тысяч, а к началу 1946 года – 16,4 тысяч).

Из докладной записки плановой комиссии исполкома Выборгского городского совета о восстановлении Выборга, составленной не раньше 29 августа 1945 года, нам известно, что значительная часть сохранившихся в городе домов была деревянной (748 из 858). На 1945 год было запланировано восстановить 8000 кв. м жилья, однако на момент составления справки было выполнено всего 3,5% плана. Из дальнейшего текста справки становятся ясны причины: прежде всего, нехватка инвентаря и квалифицированной рабочей силы.

Протоколы заседаний Выборгского горсовета содержат большое количество информации о послевоенной жизни города и его насущных проблемах. Например, отмечается «бесконтрольное и неорганизованное заселение в дома», общая антисанитария, разрушение и расхищение зданий, занимаемых предприятиями, нехватка топлива.

В справке о состоянии города Выборга, составленной не раньше мая 1946 года, указано, что к этому моменту в городе восстановлен парфюмерный завод, хлебокомбинат, пивоваренный завод, мельничный комбинат, кондитерский комбинат, швейно-обувная фабрика, а также организована новая сетевязальная фабрика и Горпромбкомбинат. Восстанавливался также торговый порт, включая подъездные пути и площадки для грузов. Здесь же сообщается о нехватке строительного оборудования и материалов, тормозящей строительные и ремонтные работы в разрушенном городе. Приводится информация о восстановлении учебных заведений, среди которых шесть школ, в которых обучалось более двух тысяч учеников, а также специальные учебные заведения с общим числом обучающихся около тысячи человек.

Состояние района после войны, судя по документам, было весьма тяжелым. Акты по выявлению ущерба, составленные в 1944 году, говорят о разрушениях и уничтожении колхозного имущества, а также о расхищении собственности.

В послевоенное время на Карельский перешеек переселялись жители других регионов. Из акта приема-сдачи эшелона с колхозниками-переселенцами от 10 марта 1945 года известно, что за два дня до этого, 8 марта, на станцию Койвисто (Приморск) с эшелоном прибыла 131 семья с различным домашним скотом и птицей и имуществом в 30 вагонах. По отчетам о количестве, составе и размещении колхозников известно, что с августа по декабрь 1944 года в Койвистовский район прибыло 47 семей в количестве 254 человек.

В фондах архива имеются приказы народного комиссара целлюлозной и бумажной промышленности о восстановлении предприятий на Карельском перешейке.

Медленно и с большим трудом в Выборге и районе начала возрождаться и сельская жизнь. Выборгскому району, пережившему две войны подряд, предстоял долгий путь восстановления.

Материалы предоставил архивист Савва Эйрус-Шулепов

Подготовила Татьяна Можаева