Сланцевский район в годы войны

Продолжаем цикл публикаций о жизни районов Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны на основе материалов Ленинградского областного государственного архива в городе Выборге. Сегодня рассказ о Сланцевском районе.

Битва за Ленинград началась 10 июля 1941 года, а уже 20 июля Сланцевский район был полностью оккупирован. Он возник на карте Ленинградской области только 11 марта 1941 года в результате разукрупнения Кингисеппского и Гдовского районов. Новый район имел важное стратегическое значение: здесь добывали горючий сланец, и на военную угрозу отреагировали незамедлительно.

С 4 часов утра 22 июня на шахте имени С.М. Кирова ввели «угрожаемое положение» «в связи с возникшей возможностью воздушного нападения противника…». На командном посту (в кабинете главного инженера) устанавливалось круглосуточное дежурство. Для всех сотрудников шахты становилось обязательным ношение противогазов, и начальникам участков и цехов надлежало немедленно их получить на складе. Вводилась светомаскировка, в боевую готовность привели команды местной противоздушной обороны.

23 июня в Сланцевском районе ввели военное положение, что наложило ряд серьезных ограничений для населения. Отныне с 23 часов до 4 часов утра (в поселке Сланцы до 6 часов) запрещалось перемещение гражданских лиц. Менялись часы работы магазинов, столовых, бань и других общественных заведений.

Начался призыв в Красную армию. Всего из Сланцевского района на фронт ушел 1251 человек, это были шахтеры, строители, сотрудники госучреждений. Для борьбы с вражеским десантом сформировали два истребительных батальона.

Эвакуация

В начале июля началась эвакуация. В глубь страны ушли четыре эшелона с женщинами, детьми, стариками, промышленным оборудованием. Эвакуации подлежали и колхозы, но осуществить ее в полной мере смогли только некоторые хозяйства.

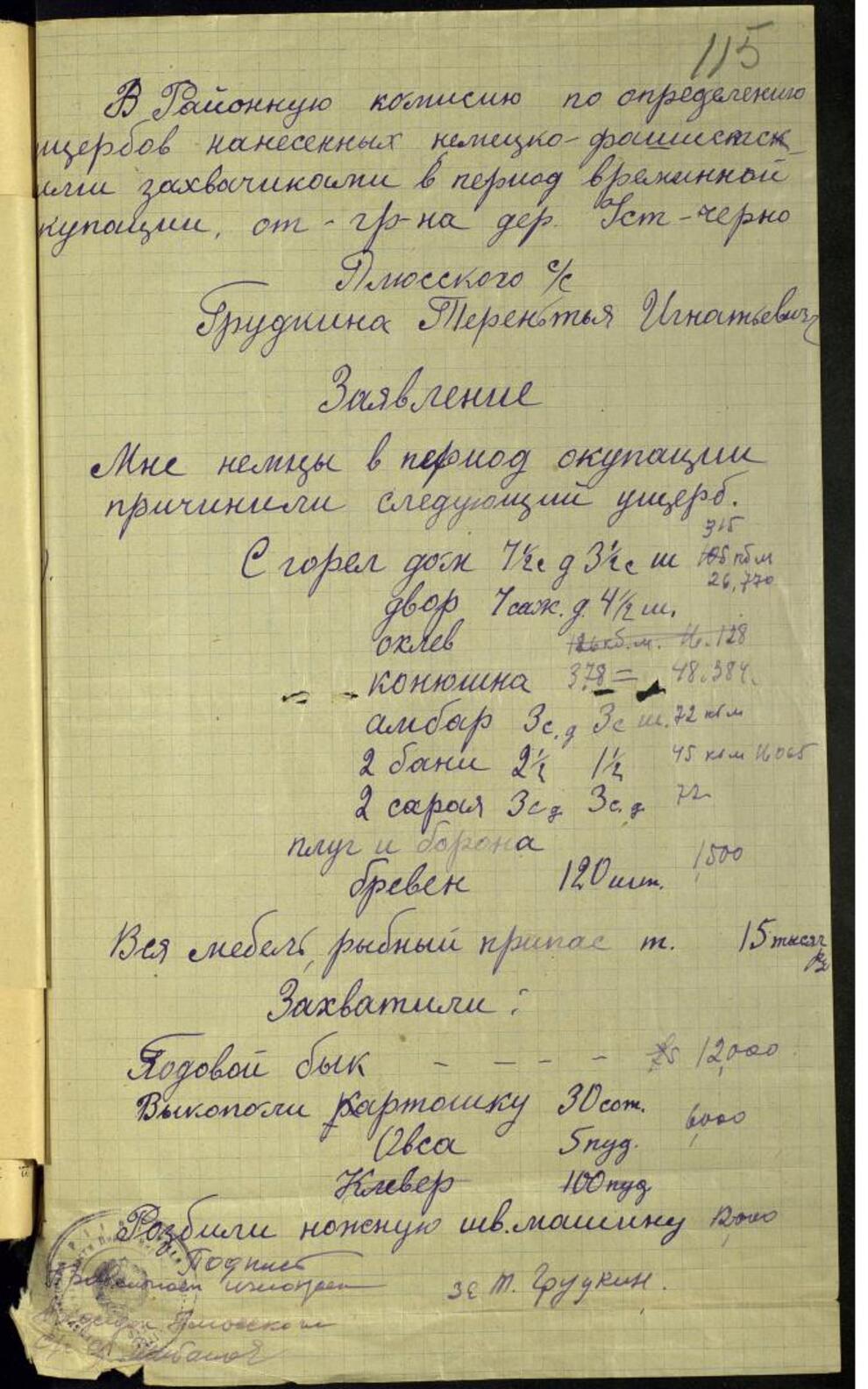

О ходе эвакуации мы можем судить по актам об ущербе, причиненном колхозам немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками. Один из пунктов документа, который заполняли члены комиссии, как раз касался эвакуации. В большинстве актов этот параграф остался незаполненным, или же просто отмечено, что колхоз не эвакуировался, но встречаются и другие записи. Так, из некоторых колхозов уехали отдельные семьи, по всей видимости, к своим родным, поскольку нет никакой информации о том, что это был организованный процесс. Эвакуацию сумели провести несколько колхозов Черновского сельсовета. Так, 17 июля в Вологодскую область Устюжинского района уехали 44 семьи из колхоза «Восход». Им удалось переправить 59 лошадей, 340 коров, 480 овец. Провел эвакуацию и сохранил крупный рогатый скот, а также свиней, овец и лошадей колхоз «Успех».

Надо отметить, что этим колхозам в какой-то степени повезло. Уже в ночь с 17 на 18 июля 1941 года немецкие войска перерезали железную дорогу Гдов-Сланцы и заняли сам поселок Сланцы. И в актах нескольких колхозов указано, что началась эвакуация колхозников с имуществом, но уже в соседнем Осьминском районе (расформирован в 1961 году, его территория была поделена между Волосовским, Сланцевским и Лужским районами) их встретили немцы, и они были вынуждены вернуться назад.

20 июля 1941 года весь Сланцевский район был захвачен.

Партизанское движение

Одной из особенностей жизни района в тот период стало активное партизанское движение на его территории. Летом и осенью 1941 года был проведен целый ряд успешных операций. Партизанам удалось подорвать эшелон из 28 платформ с военной техникой и боеприпасами на железной дороге у Демешкина Перевоза, организовать крушение поезда с военными грузами у станции Щучка и даже захватить в плен штабного генерала с важными документами и затем переправить пленника через линию фронта.

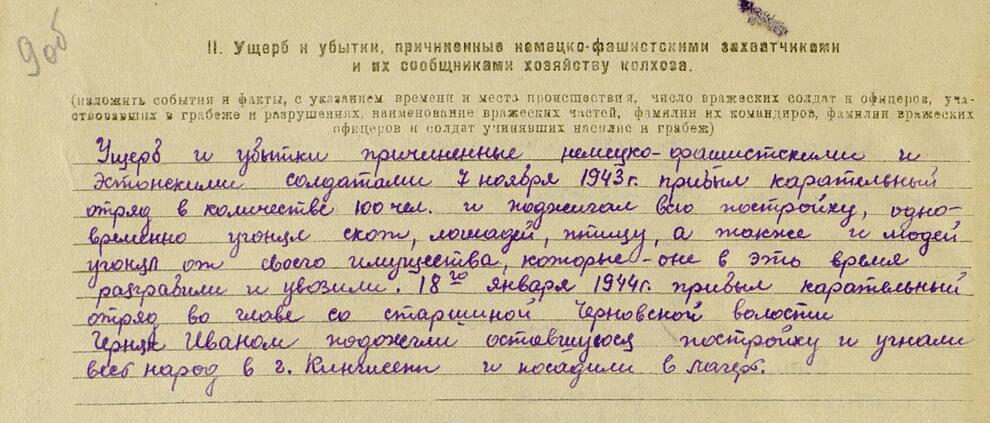

Отряды СС стали проводить карательные рейды по деревням Сланцевского района. В какие-то населенные пункты они наведывались по несколько раз. Именно это и произошло с деревней Медвежек Черновского сельсовета. В первый раз в деревню пришли 22 августа 1941 года: 250 человек, солдат и офицеров отряда СС, взяли деревню в кольцо как «подозрительную в сочувствии партизанами», 12 человек увели на расстрел. А затем каратели

«…зажгли дома и холодные постройки, не давая выносить вещи из пожара…». Во второй раз деревню подожгли 7 ноября 1943 года. Тогда же забрали все трудоспособное население и увели скот. В третий раз в Медвежек пришли 17 января 1944 года. У колхозников отобрали хлеб, уцелевшие вещи, многих увезли в Кингисепп в лагерь, а затем погрузили в эшелон для дальнейшей отправки в тыл.

Осенью 1943 года началось массовое сожжение деревень Сланцевского района, так местное население наказывали за боевые операции партизан. Деревне Рудно одноименного сельсовета «...начиная с 1-ого сентября [1943г.] по 19-е января

[1944 г. немец] наносил ущерб, бросая зажигательные и разрушительные бомбы с самолетов и последний раз зажигал с рук». Деревню Рожки того же сельсовета сожгли с аэроплана, «осталась половина домов». В некоторых деревнях партизаны вступали в бой с противником.

Записи в актах об ущербе свидетельствуют, что последние карательные операции отряды СС совершили в январе 1944 года, тогда началось наступление

войск Ленинградского фронта, активное содействие им оказывали партизаны. Первого февраля партизаны 9-ой бригады заняли Сланцы и, преследуя немецкие войска, вышли к границе с Эстонией. А через день в Сланцы вступили части Красной армии.

30 месяцев оккупации

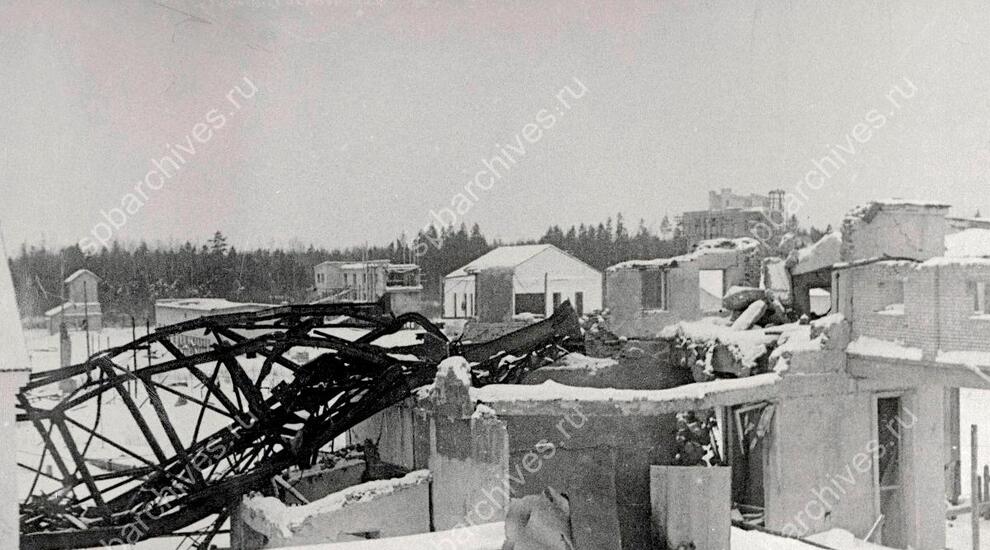

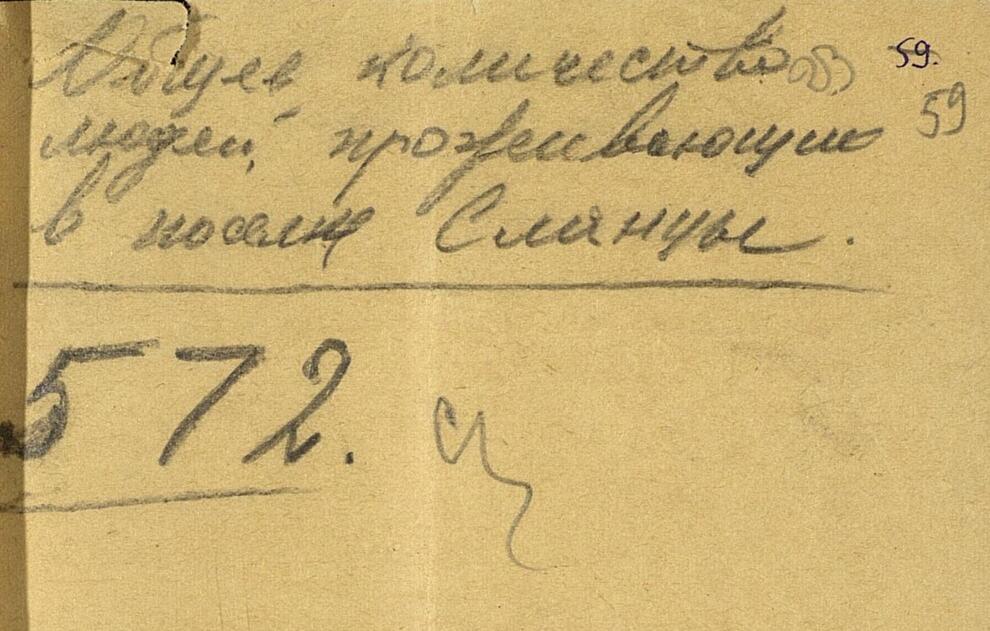

Сланцевский район и его жители сильно пострадали в годы оккупации. До начала войны численность населения составляла 18 тысяч человек. По данным на 13 февраля 1944 года в районе осталось 5848 человек (1074 мужчины, 2853 женщины и 1921 ребенок в возрасте до 14 лет). В поселке Сланцы насчитали 572 жителя. Поражал и масштаб разрушений. Из 103 населенных пунктов района было сожжено и полностью уничтожено 78 деревень, 1766 домов колхозников, разрушено семь больниц и медпунктов. Были уничтожены промышленные предприятия, пострадали техника, инвентарь, постройки всех колхозов района. Общий ущерб превысил 73 млн. рублей.

«…Большинство мостов в районе было разрушено партизанскими отрядами и местным населением с целью затруднения переброски немецких войск на фронт». И теперь, весной 1944 года, предстояло восстановить 28 мостов (266 погонных метров). Для этого в районе была объявлена мобилизация людей и гужевого транспорта. Для строительства моста в поселке Сланцы через реку Плюсса на 10 дней было мобилизовано 100 человек и 30 лошадей.

Восстановление мирной жизни

В первую очередь поднимать необходимо было сельское хозяйство. В открытом письме председателей сельских советов и колхозов Сланцевского района И.В. Сталину, опубликованном в газете «Ударник Сланцев» 20 февраля 1944 года, говорилось: «Фашисты уничтожили наши колхозы, мы их восстанавливаем. Мы собрали запрятанный от немцев сельскохозяйственный инвентарь и, приступив к его ремонту, решили закончить весь ремонт к 1 апреля <…> Мы приступили к сбору и засыпке семфондов <…> Мы приступили к постройке общественных амбаров и колхозных дворов, создаем строительные бригады для восстановления домов колхозников. Впереди стоят еще большие задачи по восстановлению нашего хозяйства, но предстоящие трудности нас не пугают».

Работы велись и в районном центре – поселке Сланцы, также сильно пострадавшем в годы

войны. Прошло всего три недели с момента его освобождения, но думали не только о восстановлении предприятий, домов, но и о просвещении и культурном досуге людей. В Сланцах уже начал работать клуб, в котором успели провести четыре концерта и показать картину «Два бойца». Готовились открыть библиотеку, причем часть книг в фонды предоставили местные жители, спрятавшие во время оккупации книги библиотеки сланцевского завода. Были и новые поступления – в частности, художественные книги, изданные в годы Великой Отечественной войны.

Война и дети

Часть детей потеряла родителей: кого-то расстреляли за помощь партизанам, кого-то угнали на работу в Германию. Была создана специальная комиссия, которая занималась всеми вопросами, связанными с благополучием детей. Составили списки сирот, кого-то усыновили или взяли в семьи под патронаж, но часть детей пришлось отправить в детские дома. Многодетным семьям оказывали материальную помощь, назначали пособия. Многое было сделано в те месяцы и для того, чтобы дети в Сланцевском районе могли начать ходить в школу.

Большая часть детей, оказавшихся на оккупированной территории, в течение 2,5 лет не имела возможности учиться. Оккупационные власти открыли в районе несколько школ, но программа и сетка часов в них отличались от тех, что были приняты в Советском Союзе. Разительно отличались и методы воспитания. В открытой немцами Сланцевской поселковой школе 11-летнему ученику за нарушение дисциплины в качестве наказания назначили 25 ударов розгой, а затем он вместе с семьей был отправлен на работы в Германию.

В январе 1944 года, отступая из Сланцевского района, немецкие войска планомерно уничтожали школы. Из существовавших в районе до войны 26 школ 13 было полностью уничтожено, остальные нуждались в ремонте. Поскольку объем работ был значительным, а времени и рабочих в распоряжении мало, то в ремонте школ принимали участие и учителя, и родители учеников, и сами дети. К началу 1944-1945 учебного года удалось открыть 11 школ, в том числе и

одну семилетнюю. Вновь сели за парты 776 учеников. К концу того же учебного года в районе работало уже 17 школ: 15 начальных и 2 семилетних.

Школьники пропустили три учебных года, многое пришлось вспоминать заново. Нелегко было учителям восстановить в классе дисциплину, вернуть посещаемость, вновь привить ученикам желание учиться. К тому же и многие педагоги на три года оказались оторваны от школ. В 1944-1945 учебном году в школах Сланцевского района работало 49 учителей, из них шесть человек было демобилизовано из РККА, 13 вернулось из эвакуации, где не работали по специальности. Чтобы помочь учителям, в марте 1944 года провели учительскую конференцию, а в ноябре открыли районный педкабинет.

Жизнь в Сланцевском районе возвращалась в мирное русло, но война существенно замедлила темп экономического развития района. Только в 1947 году запустили работавшую еще в довоенные годы шахту № 1, шахта № 2 возобновила работу в 1949 году, а шахта имени С.М. Кирова была восстановлена только в 1954 году.

Сланцевский район − один из самых пострадавших районов Ленинградской области. Уже в июле 1941 года он встретил врага, освобожден же был одним из последних.

Материалы предоставлены ведущим архивистом ЛОГАВ Ольгой Кривенковой

Подготовила Татьяна Можаева