Блокада: семейные истории

Выставка «Мы и блокада» открылась в помещении совета ветеранов Гатчинского района. Она необычна тем, что полностью создана членами ветеранской организации, и на ней представлены подлинные вещи, которые хранятся в их семьях.

На выставке представлено более 150 экспонатов военного времени: книги, письма, документы, личные вещи, фотографии жителей блокадного Ленинграда, живущих в Гатчинском районе. Три витрины посвящены блокаде Ленинграда, одна – 80-летию освобождения Гатчины.

На открытии выставки присутствовали блокадники, дети и внуки жителей блокадного Ленинграда, краеведы, школьники, педагоги и родители.

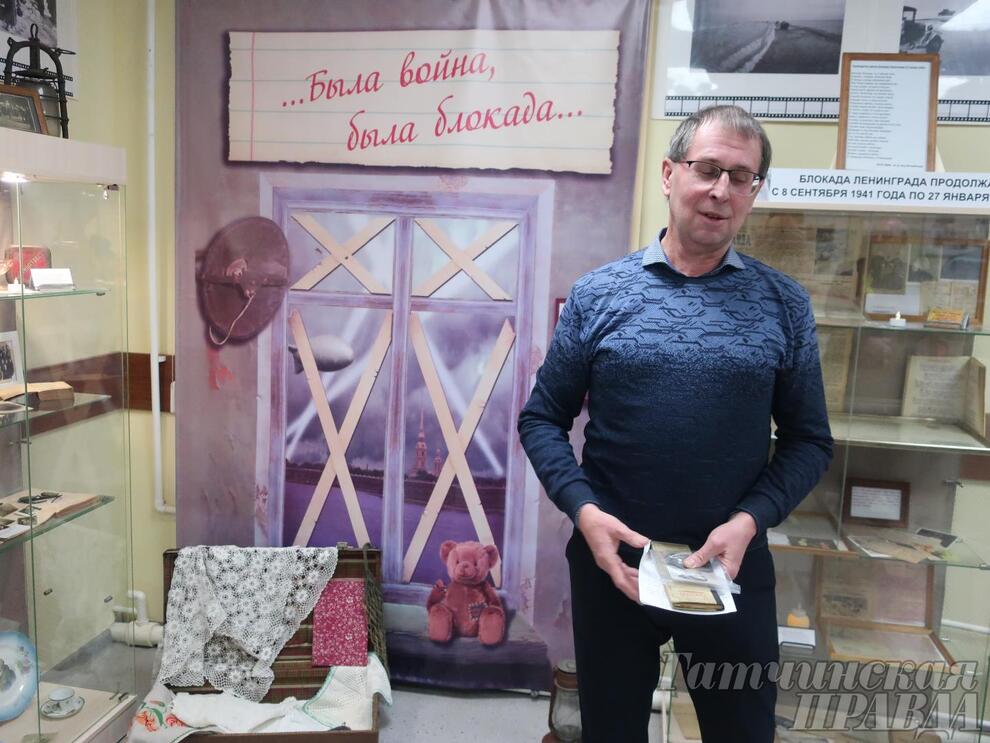

Собравшихся приветствовал председатель совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник. Его мама в 14 лет была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Эта семейная реликвия также размещена в экспозиции.

- Мы подготовили выставку буквально за два месяца, что очень быстро по музейным меркам. Решили, что будем рассказывать о блокаде через семейные истории, а помогут нам в этом предметы, которые хранятся в семьях ветеранов, - сказала председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева и провела обзорную экскурсию по выставке.

Ветераны представили свои экспонаты, сопроводив рассказом о блокадных днях в семейной истории.

Людмила Голубева показала документы своей бабушки – жительницы блокадного Ленинграда, ее тетрадку со стихами и поэтическое письмо на фронт «Пишу тому, кто писем не имеет…».

- Знакомясь с экспонатами выставки, мы постоянно проводим исторические параллели. Вот подлинная грамота «За чуткость и внимательность в обслуживании материально-бытовых нужд семей военнослужащих и инвалидов в период Великой Отечественной войны» от исполкома городского совета депутатов. Она была вручена моей бабушке в январе 1944 года. Рядом удостоверение, которое было выдано на два месяца в октябре 1943 года. Она должна была проверить, как предприятия, с которых люди ушли на фронт, помогают семьям подготовиться к зиме. Как это напоминает день сегодняшний!

Председатель общества жителей блокадного Ленинграда Гатчинского района Константин Ермаков вспомнил о своем детстве:

- Я родился в Ленинграде на Псковской улице. Когда началась война, мне было два года. В блокаду остался в Ленинграде с бабушкой, потому что отец был на фронте, а мать находилась на оборонительных работах. Началась блокада - от отца и матери сведений не было. О маме мы узнали только в марте 1945 года. К счастью, и она, и отец оказались живы. Нашей семье в этом смысле повезло. Во время блокады я жил в 8-этажном доме, где помимо меня было около 15 разновозрастных детей. Оставшиеся взрослые очень внимательно относились абсолютно ко всем детям. Каждый находил что-то, чтобы подпитывать детишек, присматривал за ними. Иначе мы бы не выжили.

Своя история, связанная с блокадой, есть у заместителя главы администрации Гатчинского района Ольги Мясниковой.

- На витрине представлены фотографии и профсоюзный билет моих родственников по маминой линии – родной сестры моей бабушки и моего дедушки. Бабушкина сестра работала санитаркой в блокадном Ленинграде, занималась с детьми. Удивительно, но в блокадном Ленинграде исправно и полностью платились профсоюзные взносы. Об этом говорят отметки в ее профсоюзном билете. Бабушкина сестра вспоминала, как в блокаду они пекли оладьи из торфа, который собирали под соснами. И так выживали. Отец мамы, мой дедушка, работал на заводе «Большевик». Моя мама родилась 17 января 1942 года. Ее отец так и не узнал, что у него родилась дочь. Письмо вернулось с отметкой, что адресат убыл. Дата - 1942 год.

Евгений Килимов прожил в блокадном Ленинграде все 872 дня:

- В январе 1942 года умер от голода отец, осталась мама с двумя детьми. На выставке представлена ксерокопия предписания на обязательную эвакуацию населения из города. В течение трех дней мы должны были покинуть город, но сестра заболела. На справке об эвакуации стоит отметка: «Отложить эвакуацию до выздоровления ребенка». Вскоре после ее болезни эвакуацию и вовсе отменили. Зима 1942-1943 года была для нас не легче предыдущей. Усилились бомбежки и артобстрелы города. В доме не было ни тепла, ни света. В декабре 1942 года я перестал ходить: дистрофия, цинга и прочие болезни. Мама меня отвезла в больницу им. Раухфуса, где выхаживали таких детей. Пока я находился в больнице, в наш дом попала немецкая авиационная бомба, он стал не пригодным для жилья. Нам дали комнату в коммунальной квартире с печкой, в квартире были вода и свет. После больницы меня направили в детский сад, где была организована концертная бригада. Кто-то песни пел, а я читал стихи. Выступали перед ранеными в госпиталях, как-то раз я на Ленинградском радио читал стихотворение про кота Ваську, которого спасли бойцы во время обстрела. Стихотворение было опубликовано в 1943 году в журнале «Мурзилка», выходившем для детей даже в период Великой Отечественной войны. Первого сентября 1943 года я пошел в первый класс школы №161 Смольнинского района Ленинграда. Первая моя учительница – Надежда Васильевна Быстрова. На выставочном стенде представлена фотография, где я сижу рядом с ней. Сейчас Надежде Васильевне 102 года. На днях ее наградили знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

У члена Общественной палаты Гатчинского района, писателя и краеведа Андрея Бурлакова по линии отца все были ленинградцами:

- Когда началась война, папе было чуть более года. Дед работал на военном заводе. На выставке представлены немногие предметы, которые чудом сохранились в семье, которая эвакуировалась из Ленинграда. Они мало что взяли с собой в дальний путь - теплую одежду, еду и только самое дорогое. Вот игрушечный мишка, который был в руках моего отца. Они его каким-то образом сберегли. Вот свадебная шкатулка, которую дед и бабушка решили взять с собой. Тогда был дан приказ первыми вывезти по Ладоге на барже детей, а через несколько дней должны были отправляться и взрослые. Но когда к отправке детей все было готово, в последний момент прибежала бабушка и закричала: «Я хочу ехать с сыном» и вырвала своего ребенка. Так случилось, что именно эта баржа с детьми пошла на дно. Вот такая судьба у моего папы.

Бабушка по маминой линии жила и работала в Суйде. В августе 1941 года ее послали в Ленинград на работу в госпиталь. Она приехала, а обратно поезд не пошел. И она осталась в блокадном городе - без теплой одежды, личных вещей. В чем была - пошла к близким родственникам. Ей было тогда всего 18 лет. Всю блокаду она прожила в Ленинграде. Очень мало рассказывали про

войну и бабушка, и дедушка, и отец. Воспоминания эти были для них очень тяжелыми. Сейчас я бережно сохраняю немногие блокадные вещи и награды.

Гатчине нужен музей боевой славы

Андрей Бурлаков выразил общее пожелание, чтобы выставка «Мы и блокада» стала началом музея Боевой славы города Гатчины – города воинской славы.

- В таком городе, как наш, обязательно должен быть большой музей истории войны и подвигов людей, - считает Андрей Бурлаков. - Возможно, эти экспонаты станут первой частью экспозиции. Я готов передать то, что сохраняю, что мне передают люди. Здесь много блокадной истории – и письма моих земляков, которые были в блокаду в Ленинграде, и открытки из блокадного Ленинграда, и книги. Да, плохая бумага, но и в блокаду в Ленинграде издавались книги! Темы самые актуальные – например, как вырастить овощи на подоконнике. На выставке представлены чемодан фронтовика, гимнастерка моего деда, который дошел до Берлина, уникальный фронтовой альбом с записями и рисунками участника войны Павла Лебедева (потом он стал художником). Сын его сейчас живет в д. Мельница под Гатчиной. Есть еще три альбома фронтового художника. Если в Гатчине будет музей Боевой славы, потомки готовы передать в него свои семейные реликвии.

Татьяна Можаева