Кирпичная история Гатчинской земли. Часть 2

Среди дореволюционных предприятий нашего региона масштабами своего производства выделялся Шиловский кирпичный завод.

Купцы Шиловы на благо родного города

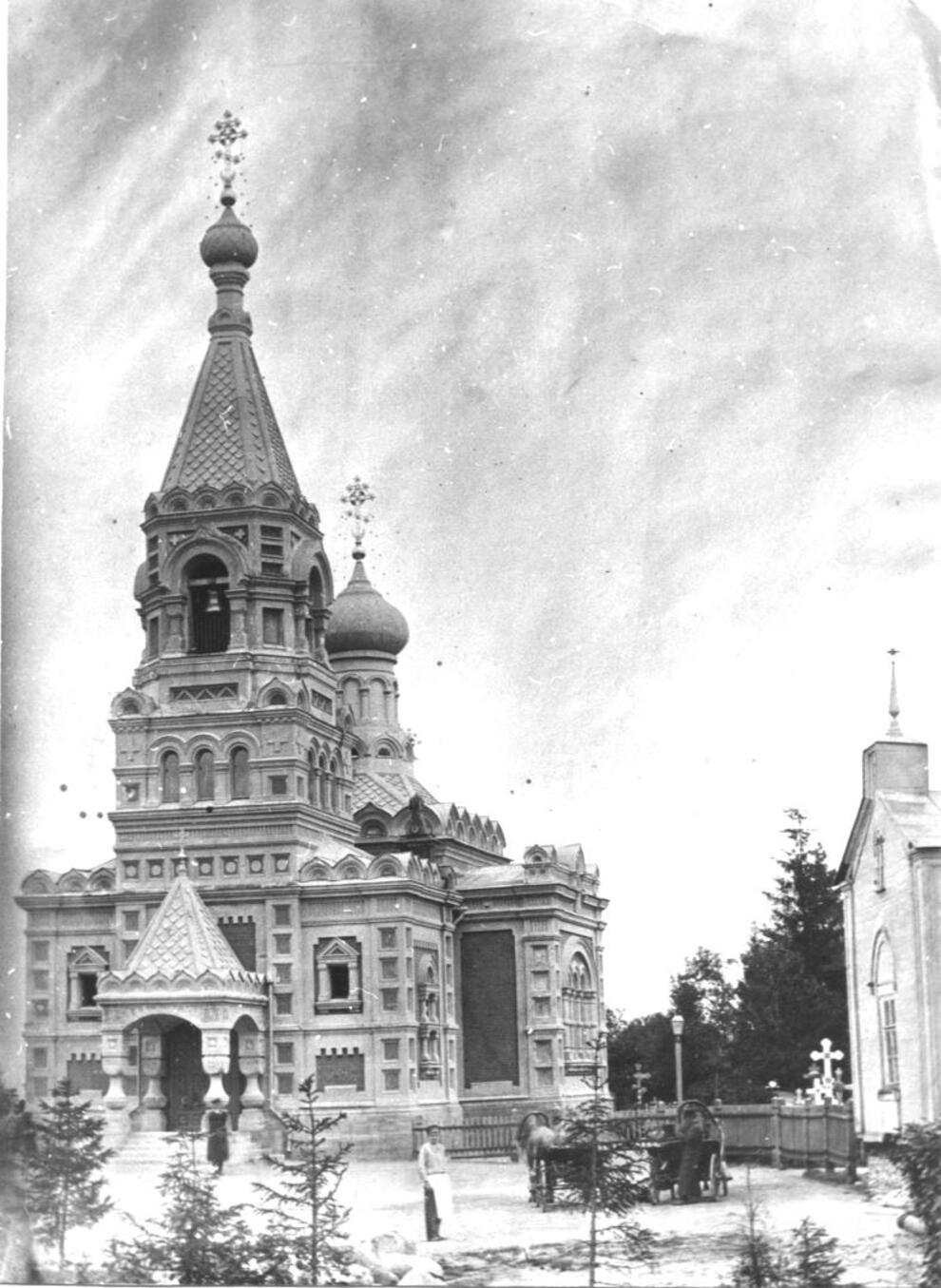

Занимаясь историей города, можно сделать вывод, что более половины построек Гатчины последней четверти ХIХ века и начала ХХ века были возведены из кирпича, изготовленного на Шиловском кирпичном заводе. Среди них – церковь Всех Святых на городском кладбище (1888–1889 гг.), здание церковно-приходской школы Павловского собора (1900–

1901 гг.), Павловский собор (1905–

1914 гг.), католический костел (1906–1911 гг.), частично – комплекс зданий «Красные казармы» (1878–1891 гг.), комплекс зданий «Императорские оранжереи» (1880–1890-е годы), многие обывательские дома в центральной части города и другие постройки. Неслучайно кирпич, изготовленный на заводе купца Шилова, краеведы называют самым «гатчинским кирпичом».

Это предприятие было открыто в 1876 году близ деревни Вайя Мозинской волости на берегу реки Ижоры царскосельским купцом 2-й гильдии Николаем Александровичем Шиловым. Работу первого небольшого кирпичного производства, арендованного у Санкт-Петербургской Удельной конторы, он возглавил в начале 1870-х годов у деревни Черницы Гатчинской волости, но дела здесь как-то не ладились, и Шилов нашел другое место для организации завода у деревни Вайя.

Именно здесь купец проявил свои большие организаторские качества, усердие и заботу о ближних, щедрость к благим делам. Шилов был одним из главных инициаторов возведения храма во имя Всех Святых на Гатчинском городском кладбище. Будучи членом строительной комиссии, своевременно поставлял высококачественный кирпич на строительную площадку. Всего он поставил кирпича на общую сумму в 2800 рублей. С 1882 по 1906 годы купец Шилов занимал пост старосты кладбищенской церкви. Его благотворительная деятельность была отмечена званием «Потомственно почетного гражданина».

Согласно «Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии» за 1884 год, на Шиловском заводе трудилось 37 рабочих-мужчин, 6 разнорабочих женщин и 4 мальчика-ученика в возрасте до 16 лет. Кирпича производилось в год на сумму 4050 рублей.

В Центральном государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге хранится «Дело о рассмотрении проекта перестройки кирпичного завода купца Шилова у д. Вайя», 1897-1898 годов. В этот период территория предприятия была значительно расширена, а его мощность увеличилась в несколько раз. С 1880-х годов Шилов имел филиал завода в деревне Пегелево Староскворицкой волости. В 1898 году кирпичное производство было отмечено специальной наградой на промышленно-кустарной уездной выставке, которая проводилась в Гатчине.

Известно, что в 1864 году Н.А. Шилов вступил в брак с дочерью гатчинского купца 2-й гильдии девицей Марией Степановной Куприяновой, которая была младше супруга на шестнадцать лет. Их бракосочетание состоялось в Павловском соборе. С этого времени семья Шиловых обосновалась в Гатчине, где ей принадлежали собственный дом и загородная усадьба, расположенная на берегу реки Ижоры, недалеко от завода. В семье Шиловых воспитывалось пять дочерей, судьбу некоторых из них можно проследить. Скончался купец в 1906 году на 82-м году жизни и был похоронен на городском кладбище. Надгробный памятник – основание с отбитым крестом - сохранился до настоящего времени.

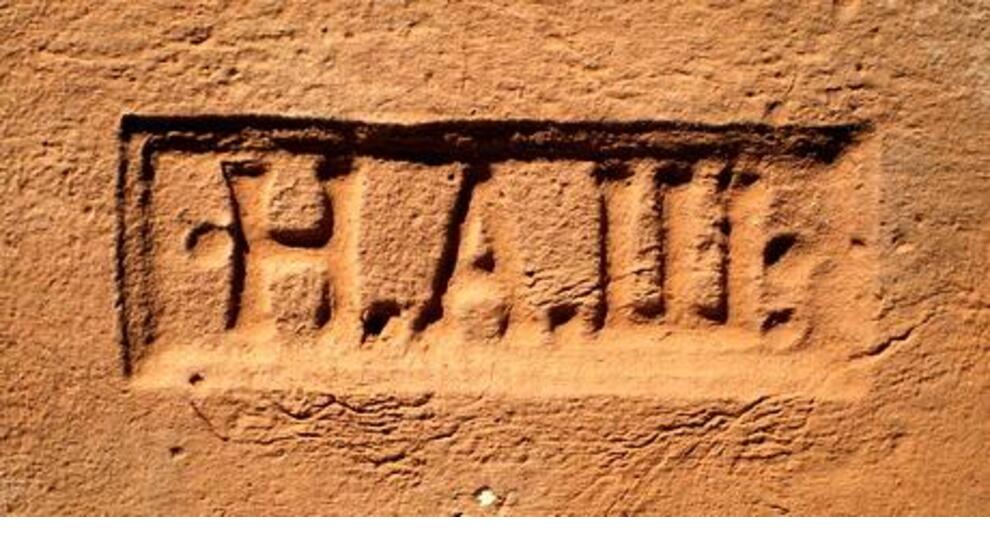

Шиловский кирпич, повсеместно встречающийся как в городе, так и в его окрестностях, украшен клеймом «НАШ», что значит «Николай Александрович Шилов».

С 1906 года, а возможно и раньше, на кирпичах появилось новое клеймо «ЗБШ» – завод братьев Шиловых. Это предприятие по наследству перешло к сыновьям Н.А. Шилова – Николаю и Илье. Однако, руль отцовского дела крепче брата удерживал впоследствии Николай Николаевич Шилов. При нем основной завод работал в деревне Пегелево, в 1909 году здесь трудилось 48 рабочих. Н.Н. Шилов продолжил заниматься благотворительным делом, с 1906 по 1918 год он занимал пост старосты кладбищенской церкви.

Имя Н.Н. Шилова нередко упоминается в летописи местной жизни. Так, в июне 1912 года уездная газета «Царскосельское Дело» рассказывала читателям о состоявшемся крестном ходе трезвенников из Гатчины в Сергиевскую мужскую приморскую пустынь, близ Стрельны.

«Выйдя за город, – сообщалось в заметке, – крестный ход растянулся на полверсты и представлял собой величественное зрелище. Первая остановка богомольцев и краткий молебен был на кирпичном заводе Н.Н. Шилова. Молодая чета Шиловых по русскому обычаю встречала гостей хлебом-солью и после молебна всем богомольцам был предложен на специально приготовленных столах чай и целые бочонки хлебного кваса. Завод находится от Гатчины в 7 верстах, и потому уставшие богомольцы, с удовольствием отдохнув и подкрепившись, в 5-м часу двинулись дальше, принося искреннюю благодарность доброму хозяину за гостеприимство».

Кирпичный бум в начале века

Потребность в производстве кирпича настолько возросла, что в начале ХХ века в окрестностях Гатчины действовало уже более десяти различных предприятий.

Так, в имении Суйда, на берегу одноименной реки, за старинным усадебным парком существовал кирпичный завод местного помещика Константина Николаевича Геймбюргера, основанный в 1891 году. На плане этого завода, хранящемся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, указаны его строения: печь, машина для производства глиняного кирпича, сарай для хранения готовой продукции, дом для рабочих, здание конторы. Предприятие было небольшим: на нем трудилось около 30 рабочих. Производство суйдинского кирпича осуществлялось до Первой мировой войны.

В 1909 году был открыт кирпичный завод в имении «Белогорка» под Сиверской, им владел Иван Яковлевич Фомин - супруг хозяйки усадьбы Е.А. Фоминой, урожденной Елисеевой. Он же организовал в усадьбе черепичное производство. В 1912 году здесь трудилось 27 рабочих.

Известный вырицкий предприниматель, владелец лесопильного завода Антип Харитонович Ефремов в 1914 году открыл близ деревни Вырицы кирпичный завод. Согласно архивным документам, накануне Октябрьской революции в дачном поселке Вырице имелось два кирпичных завода. Один из них долгое время существовал на Оредежских берегах и в советский период. В тридцатых годах он назывался «Вырицкий строитель». Место, где этот завод находился в лесу, за микрорайоном «Поселок», и сейчас называется «Кипричный завод».

Крупное промышленное предприятие по производству кирпича организовал в начале века выходец из крестьян Александр Иванович Тарасов. Оно располагалось в деревне Большая Дивенка, близ станции Дивенская, с филиалом в деревне Ящера (ныне – территория Лужского района). Кроме того, он содержал в деревне торговую лавку. В 1918 году предприятие было национализировано и передано в ведение Рождественского волостного совета. По рассказу старожила поселка Дивенский Екатерины Васильевны Евдокимовой, урожденной Николаевой (род. в 1917 году), этот завод существовал до конца

1920-х годов. Тарасов владел в Большой Дивенке большим домом, который был национализирован в 1930-х годах, а он и его семья были высланы на Север. Сохранился двухэтажный, построенный из красного кирпича, особняк. В народе его до сих пор называют «Тарасовским домом». Некоторый период в нем размещалась начальная школа.

Еще один небольшой заводик существовал на территории имения «Маргусы» под Сиверской, его основными владельцами были помещики Шпажинские. Кирпич имел клеймо «Маргусы». Сейчас найти кирпич с такой надписью – большая удача, один из них хранится в коллекции Сиверского бытового музея «Дачная столица».

Андрей Бурлаков

На фото: Кирпич с клеймом «НАШ»; Церковь Всех Святых на городском кладбище, построенная

из шиловского кирпича. Фотография 1899 года; Ураган разрушил стену в парке “Сильвия”, фото 1999 года