Николай Львов – русский Леонардо

В Сиверской поселковой библиотеке им. А.Н. Майкова прошла встреча завсегдатаев с главным библиотекарем Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна Аленой Тришиной. Темой её рассказа стал сравнительный анализ судеб и творчества Н.А. Львова и Г.В. Державина.

Алёну Александровну Тришину в Сиверской хорошо знают и как библиотекаря с огромным стажем, как поэта, журналиста, и как старосту ЛИТО «Меридиан» при «Купринке,» как просветителя по натуре. Её стихи печатались в сборниках «Поэтов сиверского братства», а лучшие стихи наших поэтов, благодаря ей, попадали в сборники поэзии, издаваемые в Гатчине. В этот юбилейный год для обоих выдающихся персон XVIII века (Львову – 270 лет со дня рождения, Державину – 280), она просто не могла не поделиться своими мыслями и знаниями о юбилярах.

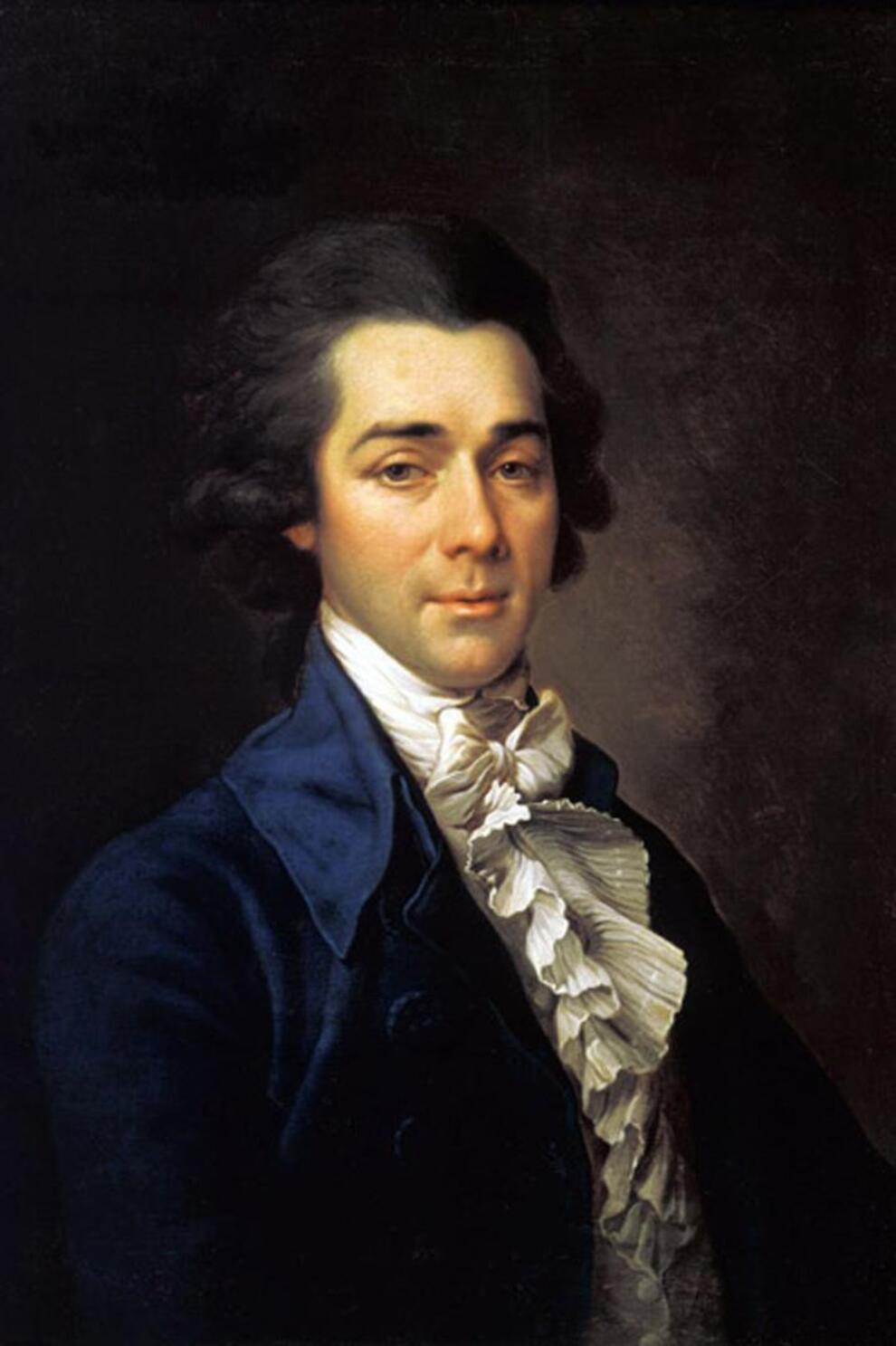

Николай Александрович Львов – личность для России уникальная, многогранная, а для Гатчины знаковая. Он не был изобретателем землебитного способа постройки, как часто ошибочно у нас думают. Но увидев этот старый для Европы способ строительства, приехав в Россию, Львов стал первым активно его внедрять. Ведь это, во-первых, давало возможность сохранять леса, во-вторых, было экономично, и, в-третьих, пожаробезопасно.

Николай Львов построил этим способом один из своих архитектурных шедевров - символ, изюминку Гатчины Приоратский дворец. К сожалению, нас с младшей внучкой не пустили на видовую площадку башни. А лет 20 назад, сразу после реставрации, мы с внуком Евгением туда поднимались. Открывшийся вид оставил у нас неизгладимое впечатление. А эти огромные окна во всю стену, идущие от пола, открывающие обзор озера и живописных берегов! Это только сейчас так стали строить современные архитекторы, а Львов догадался о таком эффекте 200 с лишним лет назад.

В Гатчинском парке им возведены амфитеатр и каскад-руины. Став в 1796 г. императором и придав Гатчине статус города, Павел I именно Николая Львова назначил первым архитектором.

Кстати, в Рождествено на кладбище есть классический собор XVIII века предположительно работы Николая Львова. Это чуть уменьшенная точная копия Борисоглебского собора, что красуется в одноимённом мужском монастыре в Торжке. Рядом находится замечательная колокольня тоже Львова с часами, где в нижнем этаже действует скромная экспозиция, посвящённая Н.А. Львову. А ведь в Торжке и сам Карл Росси строил, а Львова всё ж не превзошёл!

Здесь в Черенчицах под Торжком (ныне село Никольское) было родовое имение Львова, прошло детство, построен им новый усадебный комплекс, организована для крестьян школа землебитного строительства. Только в лихолетье Гражданской войны, как и многие другие усадьбы, Черенчицы были разграблены, а потом сожжены. Вообще же по России по его проектам в последней четверти XIX века было построено огромное количество усадеб.

Николай Александрович не учился в Академии художеств, а постигал архитектуру, путешествуя по Европе, изучая труды древнеримского архитектора Палладио. Его называют палладианцем. Но вот что интересно. Если других архитекторов довольно легко определить (видишь здание и понимаешь, что это Росси, а это Штакеншнейдер, это Растрелли), то каждая работа Львова так оригинальна, что, не зная, и не скажешь имя автора. Всё зависело от назначения здания. И это в эпоху расцвета классицизма!

Так, Петербургский главпочтамт не имеет ничего схожего с Троицкой церковью на пр. Обуховской обороны (в народе её всегда называли «Кулич и пасха»), с усадьбой Гавриила Державина на Фонтанке, с ротондой св. Екатерины на Валдае, где с советских времён располагается музей колоколов. Львов – гениальный архитектор-новатор, опередивший своё время.

Называя Николая Львова «русским Леонардо», современники имели в виду его разносторонние способности и успехи в самых разнообразных направлениях искусства и науки. Как геолог он известен тем, что открыл месторождение бурого угля и торфа на Среднерусской возвышенности (ещё тогда за наши леса радел), был переводчиком, музыкантом, драматургом, художником, ботаником и садоводом (сад усадьбы Державина на Фонтанке разбит по его проекту), очень талантливым поэтом. Державин советовался с ним, а Львов правил вирши Гавриила Романовича. Они не только были друзьями и входили в узкий круг интеллектуалов-просветителей своего времени, но и были женаты на сёстрах Дьяковых, приходились друг другу свояками. И, конечно же, замечательный усадебный дом в поместье Державина Званка на берегу Волхова создавался по проекту Н.А. Львова.

Может быть потому, что Львов не писал од царственным особам, а писал в основном лирические и сатирические стихи, лёгкостью слога предвосхитившие Пушкина, а может быть потому, что прожил довольно короткую жизнь (он умер в 1803 году в Москве), его таланты и достижения остались по достоинству не оценены современниками. В России, как известно, чтобы прославится, надо жить долго. Он остался в тени славы Гавриила Романовича. Вот и дети Львовых после безвременной смерти родителей остались на попечении семьи Державиных, своих детей не имевших.

О Гаврииле Державине издано много книг, собрание его сочинений. Только из серии ЖЗЛ о нём писали три автора, издана книга «Державин в Петербурге». О Львове можно прочесть только в 56-ом томе серии «Великие архитекторы» А. Яковлева (2017 г. изд.), издавался «Итальянский дневник» самого Львова, маленькие книжечки, в которых он рассматривается по какой-либо одной из сторон своего таланта, да 60 стихотворений в интернете. Никто пока не написал книгу, охватывающую всю биографию и многообразие достижений этого русского гения. Державину поставлено 9 памятников, и в Новгороде будет десятый. Первый памятник Н.А. Львову совсем недавно появился опять-таки в Торжке.

Об этой исторической несправедливости и рассказывала в Майковской библиотеке Алёна Александровна Тришина. Она привезла с собой из Гатчины книги по теме лекции и слайд-фильм. Некоторые книги и копию слайд-фильма она передала для читателей Майковской библиотеки, так что те, кто не смог попасть на лекцию, могут прийти в Сиверскую библиотеку и просветиться. О Державине рассказала также Евгения Васильевна Ботова, бывший сотрудник Купринки, ныне пенсионер, заслуженный работник культуры РФ.

Думается, что именно Гатчине было бы уместно отдать должное этому уникальному человеку. Тем более, что над образом Николая Львова давно работал наш замечательный скульптор Валерий Шевченко. Я видела у него в мастерской несколько вариантов скульптуры из разных материалов. Как хорошо смотрелся бы такой памятник возле Приората! А ещё лучше, если бы там нашлось место для экспозиции, посвящённой русскому Леонардо.

Галина Хохлова