Суйда. Пушкин. Лукоморье…

На гатчинской земле немало мест, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина и его родословной. Особое значение в биографии великого поэта имеет бывшая усадьба «Суйда» – поместье его прадеда по материнской линии, знаменитого «Арапа Петра Великого» Абрама Петровича Ганнибала. Здесь – истоки А.С. Пушкина, родина любимой няни Арины Родионовны и её сказок, здесь находятся легендарный адрес «Лукоморья» и усадебный музей, хранящий немало подлинных реликвий А.П. Ганнибала и его потомков.

Традиционные Пушкинские праздники – «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» стали важным культурным событием нашего региона и собирают тысячи почитателей волшебной пушкинской лиры. Однако старинная усадьба всё ещё ждёт своего возрождения. Суйда могла бы стать центром историко-мемориального заповедника предков, родных и близких А.С. Пушкина, здесь мог бы разместиться детский образовательно-развлекательный парк «У Лукоморья дуб зелёный…»

Тайны старой Суйды

К югу от Гатчины расположен поселок Суйда – место в российской истории знаменитое. Это название впервые упоминается в Новгородской писцовой книге 1499/1500 годов. В 1872 году археологи обнаружили в окрестных курганах захоронения, относящиеся к Х-ХII векам. Кроме «костяков», в могильниках были найдены бронзовые женские украшения: браслеты, бусы, кольца и различные военные мужские доспехи. Особый интерес представляли медные и серебряные монеты, в том числе древние арабские. Все реликвии были переданы в Исторический музей в Москве. Впрочем, попадались здесь и более ранние находки, например, каменный топор доисторической эпохи, найденный в восьмидесятые годы ХХ столетия на берегу реки Суйды.

В ХVII веке, во времена шведского господства, в Суйде была создана первая помещичья усадьба. На ингерманландских картах она обозначена как мыза Suida. В начале ХVIII века победоносные войска Петра Великого освободили этот край от шведов: столетняя история Ингерманландии закончилась. Обустраивая приневские земли, государь щедро раздает бывшие шведские мызы своим ближайшим сподвижникам и членам царской семьи. В 1712 году он дарит суйдинские земли герою Северной войны, известному полководцу, графу Петру Матвеевичу Апраксину. При нем здесь была создана загородная усадьба, в которой имелись: господский дом, построенный в стиле петровского барокко, регулярный сад с прудом, хозяйственные службы и другие строения.

Местная легенда гласит, что суйдинский пруд был выкопан по приказу графа Апраксина жившими на мызе после завершения Северной войны пленными шведами. По форме он напоминает лук, направленный в сторону королевской Швеции. Пруд пересекала липовая аллея в виде стрелы, фрагменты которой сохранились вплоть до нашего времени. Как вспоминали старожилы, в давние времена через пруд был перекинут деревянный мостик. Полукруглая лукообразная форма старинного пруда в Суйдинском парке хорошо заметна и сегодня. По мнению специалистов ландшафтной архитектуры, он действительно имеет рукотворное происхождение. Издавна это место в Суйде называется «Лукоморьем». Легендарное, сказочное «Лукоморье» давно стало своеобразным символом этих мест.

В 1759 году у потомков П.М. Апраксина Суйдинскую мызу с приписанными к ней селом Воскресенским и деревнями Пижмой и Кобрино приобретает прадед Александра Сергеевича Пушкина – Абрам Петрович Ганнибал.

«Родословная матери моей ещё любопытнее…»

Уроженец далекой Африки, крестник и воспитанник Петра I, военный инженер, генерал-аншеф русской армии, кавалер орденов Александра Невского и Святой Анны – А.П. Ганнибал (1696-1781 гг.) был человеком в России очень известным и незаурядным. Его загадочная личность и сегодня не дает покоя многим исследователям.

«Родословная матери моей еще любопытнее, – писал А.С. Пушкин в своей автобиографии. – Дед её был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он атаманом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Царь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп, но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 года Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах, потом был послан в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен в одном подземном сражении и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр Первый неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что неволить его не намерен, что представляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции; но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил его образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но который я не мог уже отыскать…

В семейной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь её Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное образование, богатое приданое, но никогда не пускал её к себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество детей обоего пола».

Так рассказывал о своем знаменитом предке поэт на основании семейных воспоминаний, допуская, конечно, некоторые исторические неточности. К пушкинскому повествованию можно добавить, что, будучи сподвижником Петра Великого, А.П. Ганнибал стал фактически первым в России инженером-фортификатором. Любимец царя, государев денщик, камердинер, личный секретарь, чернокожий Ибрагим получил блестящее военное образование во Франции. После смерти своего покровителя он попал в опалу. По приказу Меншикова Ганнибал был отправлен на китайскую границу для построения Селенгинской крепости, а затем служил в Тобольском военном гарнизоне, по сути дела, это была ссылка.

Вступившая на престол императрица Елизавета Петровна возвратила арапа в Петербург, а в 1742 году подарила ему поместья в Псковской губернии. Ганнибал был произведен в генерал-майоры и назначен комендантом Ревельской крепости. Он строил укрепления и гидротехнические сооружения на Ладоге, в Кронштадте, в Прибалтике, участвовал в разработке мероприятий по облицовке кирпичных стен Петропавловской крепости плитой. Оставил труды по математике и фортификации. Он придумал свой герб, в центре которого располагался слон – символ его африканского происхождения.

Его удивительная, полная приключений жизнь всегда интересовала Пушкина. Поэт посвятил ему неоконченный роман «Арап Петра Великого» и упоминал о Ганнибале в нескольких своих произведениях.

«Я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них», – с чувством гордости сообщал А.С. Пушкин. Суйда неоднократно упоминается в произведениях поэта.

Черный барин Ганнибал и его потомки

В своей главной усадьбе «Суйда», окруженной многочисленным семейством, Абрам Петрович Ганнибал поселился после выхода в отставку и жил здесь до самой смерти в 1781 году. Ганнибал значительно благоустроил свое поместье, прикупив к нему соседние земли с усадьбами «Елицы» и «Малые Тайцы». На реке Суйда он построил каменную мельницу, а при въезде в село завел винокуренный заводик.

На склоне лет старый арап усердно занимался разведением картофеля, в то время – диковинной сельскохозяйственной культуры, которую в народе называли «чертовым яблоком». Поле, примыкающее к усадьбе, где выращивалась чуть ли не первая в России картошка, до сих пор называется Ганнибаловским.

На суйдинской земле и сегодня бытуют многочисленные легенды о «черном барине». А некоторые местные жители не без оснований считают, что их родословные несут в своих корнях ганнибаловскую кровь.

После смерти «Арапа Петра Великого» усадьба перешла к его старшему сыну – известному военному деятелю екатерининской эпохи, герою многих баталий Турецкой войны, генералу Ивану Абрамовичу Ганнибалу, который приходился поэту двоюродным дедом.

«Старший его сын, Иван Абрамович, столь же достоин замечания, как и его отец, – писал А. С. Пушкин в автобиографии. – Он пошел в военную службу вопреки воле родителя, отличился и, ползая на коленях, выпросил отцовское прощение. Под Чесмой он распоряжался брандерами и был одним из тех, которые спаслись с корабля, взлетевшего на воздух. В 1770 году он взял Наварин; в 1779 году выстроил Херсон. Он поссорился с Потемкиным. Государыня оправдала Ганнибала и надела на него Александровскую ленту; но он оставил службу и с тех пор жил по большей части в Суйде, уважаемый всеми замечательными людьми славного века, между прочими – Суворовым, который при нем оставлял свои проказы и которого принимал он, не завешивая зеркал и не соблюдая никаких тому подобных церемоний».

Великий полководец действительно неоднократно бывал в Суйде. Дружба Ганнибала и Суворова продолжалась в течение нескольких десятилетий.

В настоящее время в России проживает более 500 потомков А.П. Ганнибала, многие из них – в Петербурге, и только одна семья сохранила свою родовую фамилию – Ганнибалы.

Здесь мог бы родиться Пушкин

В старинном поместье в 1775 году родилась будущая мать поэта – Надежда Осиповна Ганнибал, которую современники называли «прекрасной креолкой». Воспитанием любимой племянницы занимался ее крёстный, дядя – Иван Абрамович Ганнибал. Отец – Осип Абрамович Ганнибал бросил маленькую Надю, оставив ее на руках матери Марии Алексеевны, и уехал в свое псковское имение. По словам жены, он, «следуя дурным своим склонностям, бежал из дома, оставя отцу своему письмо, что он навеки от него скрылся». Детские годы Надежды Осиповны прошли в Суйдинском поместье и в небольшой отцовской усадьбе «Руновская мыза», расположенной при деревне Кобрино.

В день совершеннолетия Иван Ганнибал презентовал Надежде «живой» подарок – дворовую девку Акулину Евдокимову. Он же занимался поиском жениха. Выбор пал на потомственного дворянина Сергея Львовича Пушкина, приходившегося троюродным братом матери невесты. Выдавая свою крестницу замуж, И.А. Ганнибал сказал: «Он не богат, зато умён и образован».

В сентябре 1796 года в местной приходской церкви Воскресения Христова Надежда Осиповна Ганнибал венчалась с поручиком Сергеем Львовичем Пушкиным. После свадьбы молодые супруги обосновались в Суйде, а свой медовый месяц провели на Руновской мызе, позднее воспитывая здесь первенца – дочь Ольгу.

С.Л. Пушкин в это время служил в лейб-гвардии Измайловском полку, который в летние месяцы был расквартирован в Гатчине. Отсюда становится понятным, почему чета Пушкиных в это время постоянно проживала в загородной усадьбе. В сентябре 1797 года С.Л. Пушкин в чине коллежского асессора выходит в отставку. И если бы не отъезд в конце 1798 года семьи Пушкиных в Москву, именно на гатчинской земле мог бы родиться Александр Пушкин.

Впоследствии родители поэта часто вспоминали ганнибаловскую вотчину, где они провели счастливые годы своей жизни. Здесь Сергей Львович и Надежда Осиповна Пушкины принимали гостей, среди которых особенно выделялся брат С.Л. Пушкина – известный тогда стихотворец Василий Львович Пушкин. Очарованный патриархальным бытом сельской усадьбы, в 1797 году он посвятил Суйде одно из своих стихотворений. Вот фрагменты из этого лирического произведения:

«Души чувствительной отрада, утешенье,

Прелестна тишина, покой, уединенье,

Желаний всех моих единственный предмет!

Недолго вами я, к несчастью, наслаждался;

Природы красотой недолго любовался…

Там запах ландышей весь воздух наполнял,

Там пели соловьи, там ручеек журчал;

И Хлоя тут была; чего ж недоставало?...

Со мною милая на лодочке каталась,

И финским языком твердила мне: люблю!

Палаты в воздухе обыкновенно строя,

Я Хлое говорил: «Послушай, для покоя

Такое же село, как Суйда, я куплю

И буду жить с тобой там в домике прекрасном,

Нас милые друзья приедут послушать…»

Точный адрес «Лукоморья»

Документально установлено, что Александра Пушкина родители привозили в эти места в раннем детстве, о пребывании поэта здесь сохраняются народные предания. Как утверждает старинная легенда, именно в Суйде находится знаменитое «Лукоморье», и еще совсем недавно на берегу пруда в Ганнибаловском парке рос пятисотлетний «Пушкинский» дуб…

Не его ли воспел поэт в своих бессмертных строках:

«У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем, и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом…»

О сказочном Лукоморье Пушкин впервые услышал от своей любимой няни Арины Родионовны, включив знаменитые строки в пролог к поэме «Руслан и Людмила», написанной в 1820 году. А как же звучали эти строки в оригинале? «У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет», – записал поэт со слов няни. В творчестве простой крепостной крестьянки отразился богатый фольклор суйдинского края, в котором тесным образом переплетаются истории русского и угро-финского народов.

В ноябре 1824 года, находясь вместе с няней в михайловской ссылке, в письме к брату Александр Сергеевич сообщал: «…вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!». Со слов Арины Родионовны Пушкин записал несколько оригинальных вариантов сказок, некоторые из них дошли до наших дней.

Старый «Пушкинский» дуб, сильно покалеченный бурями и ударами молний, многие годы и десятилетия был одним из символов суйдинского «Лукоморья».

«Три взрослых человека, взявшись за руки, с трудом могут обхватить ствол этого великана, – писал о нем в 1953 году гатчинский краевед А.Н. Лбовский. – Он растет в старинном парке, находящемся при областной селекционной станции «Суйда»…».

Последний раз дуб «зазеленел» в 1990 году. По оценкам специалистов, его возраст насчитывал несколько веков, и поэтому патриарх удостоился попасть в ботанические справочники как самое старое дерево северо-западной части России. Дуб был утрачен в мае 2000 года, когда местный подросток устроил в дупле засохшего дерева костер. Обгоревший «осколок» пня сегодня без труда можно отыскать на берегу пруда, в окружении наступающих зарослей борщевика…

На родине Арины Родионовны

Путь в Суйдинскую усадьбу лежит через село Воскресенское – родину пушкинских сказок. Уроженкой этого села была Арина Родионовна, крепостная дворовая крестьянка Ганнибалов. Она родилась в 1758 году в семье Родиона Яковлева и Лукерьи Кирилловой. Арина (Иринья – по метрическим документам) рано потеряла отца, после которого остались семеро детей, самому старшему из которых – Стефану, шел 16-й год. Именно старший брат привел Арину «на службу» в барский дом. Так она попала в число многочисленной ганнибаловской дворни.

В 1781 году, в год смерти старого арапа, Арина Родионова повенчалась с кобринским крестьянином Федором Матвеевым. После замужества она переехала в деревню Кобрино, на родину мужа. Здесь у них родились дети: Егор, Надежда, Мария и Стефан. Своей избы у них не было, и семья ютилась в доме сестры мужа – Марии Матвеевой. Ее потомки впоследствии носили фамилию Трошковы.

В декабре 1797 года Надежда Осиповна Пушкина взяла Арину в господский дом нянькой для старшей дочери Ольги. Когда через год Пушкины переехали в Москву, они забрали Арину Родионовну с собой. Ее дети и муж, будучи крепостными крестьянами, вынуждены были остаться в Кобрине. В 1799 году она стала няней будущего великого поэта.

Впоследствии она часто приезжала в родные места навесить своих детей, родных и близких. Её родовой дом, расположенный в центре села Воскресенское, не сохранился. А вот потомки Арины Родионовны по линии ее братьев – Пестриковы, Мидины и Бритиковы, проживают в этих краях до настоящего времени.

В 2009 году на родине Арины Родионовны был торжественно открыт памятник «Пушкин и няня», запечатлевший нашу знаменитую землячку вместе с совсем ещё юным Александром Пушкиным. Его автор – гатчинский скульптор Валерий Владимирович Шевченко много лет работал над образом Арины Родионовны и создал несколько проектов. А когда памятник был готов, местные власти не смогли найти денег на его отливку. Помог случай: об этой истории узнал известный сатирик Михаил Задорнов, который и пожертвовал необходимую сумму денег. Открытие памятника состоялось на Пушкинском празднике. Необычная по исполнению скульптурная композиция очень понравилась местным жителям, с недавних пор здесь останавливаются все проезжающие по шоссе туристы, у подножия скульптуры всегда лежат цветы.

Рядом с памятником расположено сельское кладбище, основанное на этом месте более ста лет назад. Здесь находилась деревянная Воскресенская церковь, утраченная при пожаре в 1964 году. Фундамент сгоревшего храма можно заметить среди многочисленных захоронений и сегодня.

В селе Воскресенское уцелело несколько домов столетней давности. Самый старый среди них, бывший крестьянский дом Ванюшиных, построен в 1848 году. В довоенный и послевоенный периоды в селе располагалась центральная усадьба передового колхоза имени Пушкина.

И земля из Африки стала экспонатом

В Суйде находится историко-бытовой музей, который занимает небольшую часть каменного флигеля, возведенного при Ганнибалах и перестроенного в послевоенное время. Мне выпало счастье быть его организатором и первым директором. Создавался музей в 1986 году как общественный: в год 200-летнего юбилея А.С. Пушкина в 1999 году он получил статус государственного музея. Основная экспозиция музея состоит из мемориальных вещей А.П. Ганнибала и его потомков, а также предметов усадебного и крестьянского быта различных эпох.

В витринах представлены подлинные вещи самого прадеда Пушкина: книги из его библиотеки, бронзовый подсвечник, шкатулка, табакерка, серебряная чайная ложка, подаренная Ганнибалом в 1780 году «на зубок» своему внуку Вениамину Петровичу Ганнибалу – двоюродному дяде Пушкина, владельцу усадьбы «Петровское» Псковской губернии. Многие экспонаты были переданы в дар музею петербургскими и московскими потомками А. П. Ганнибала. Часть экспонатов удалось приобрести у потомков «Арапа Петра Великого», когда музей имел статус народного. Особую ценность представляет археологическая коллекция, собранная из находок, обнаруженных на территории старинного поместья в 1990 году во время прокладки газопровода.

Есть в музее и легендарные экспонаты, например, деревянное хлебное блюдо семьи потомков Арины Родионовны середины ХIХ века. Замечательным экспонатом является авторская работа «А.С. Пушкин», выполненная известным скульптором Михаилом Константиновичем Аникушиным. Он был почетным гостем Пушкинских праздников и часто бывал в этом музее. Заслуживает внимания коллекция книжной Пушкинианы, в которой есть и прижизненные издания великого поэта, и предполагаемый портрет юного арапа. Копия была выполнена местным художником Иваном Радюкевичем. Представлена галерея фотографий ближайших потомков Ганнибала.

Экспозицию украшают полотна липецкого художника Виктора Лузанова с изображением родных и близких А.С. Пушкина; авторские работы скульптора Валерия Шевченко; копии акварелей с видами бывшей усадьбы послевоенного времени, выполненные ленинградской художницей Елизаветой Померанцевой. В фондах музея хранится множество художественных работ, запечатлевших усадьбу «Суйда» и ее окрестности.

Есть в музее и совсем необычные экспонаты – земля и этнографические предметы с родины прадеда Пушкина, из далекого Камеруна, дар его африканских земляков.

По инициативе музея в Суйде ежегодно проходят Дни памяти А.П. Ганнибала и традиционные праздники «Здравствуй, милая картошка!».

Большую помощь в становлении музея в первоначальные годы оказывали: глава Гатчинского района Александр Петрович Худилайнен, директор опытно-производственного хозяйства «Суйда» Валентина Ивановна Новикова, потомки А.П. Ганнибала, художники, местные краеведы и молодое поколение поселка Суйда.

Под сенью липовых аллей

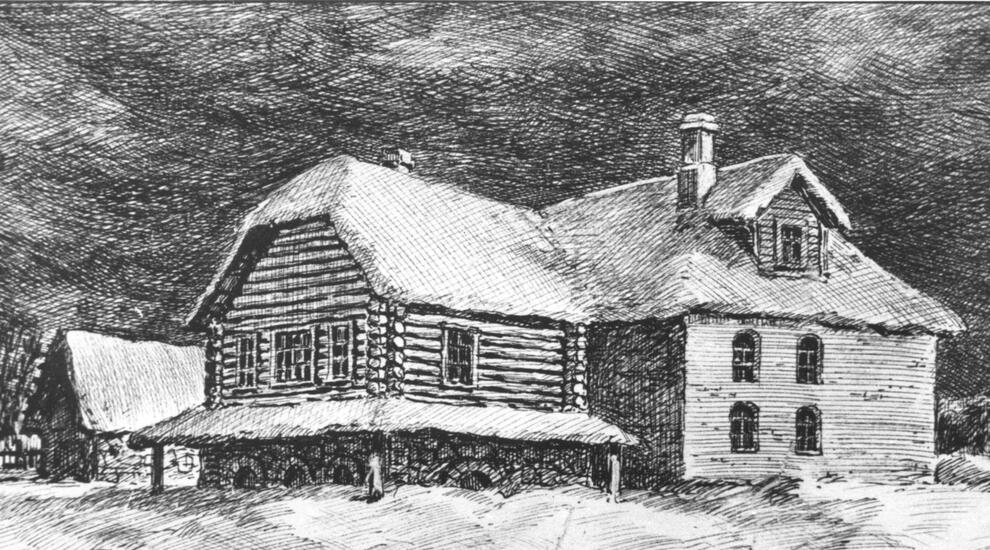

Усадебный дом А.П. Ганнибала до настоящего времени не сохранился, он был утрачен во время пожара в конце ХIХ века, но место, где он находился, удалось установить. До нас дошло описание поместья, сделанное правнучкой «Арапа Петра Великого» – Анной Семеновной Ганнибал в 1912 году: «Мыза Суйда лежит в небольшом расстоянии от села, к ней ведет аллея, бывшая, вероятно, когда-то густой и тенистой. В парке стоял большой дом с обширной террасой, выходящей в сад… Под парком и теперь еще до сорока десятин; его вековые дубы и липы в два обхвата существуют, несомненно, со времени старого Ганнибала».

От старины, кроме перестроенного флигеля, сохранились дворовые постройки: дом управляющего, конюшни, оранжерея, скотный двор, молочня, кузница, почти все здания находятся в руинном состоянии. На Парковой улице в поселке Суйда уцелел так называемый Егерский дом. На фасаде кирпичной постройки можно заметить «выложенную» цифру «1905». Некоторые интересные постройки были утрачены в послевоенный период. В годы войны сгорела деревянная приказная изба.

В усадьбе можно осмотреть Верхний (регулярный) и Нижний (пейзажный) парки, имеющие площадь около 26 гектаров: фрагменты липовых аллей, пруд с двумя островками и каменный диван, высеченный в большом камне-валуне крепостными Ганнибала. В 1976 году, «для удобства» туристов, эта реликвия была перенесена с исторического места в центральную часть Суйдинского парка. Ранее каменный диван располагался на Мокром лугу, неподалеку от «Пушкинского» дуба.

Всё меньше остается в парке дубов, лип и вязов, возраст которых насчитывает более 250 лет. В семидесятые годы были утрачены солнечные часы: мраморный пьедестал в окружении 12 лип. Не сохранилась еловая аллея в сторону реки Суйды. Нарушена гидросистема пруда и каналов. Для спасения и проведения незамедлительных реставрационных работ в усадебном парке предстоит сделать очень многое.

Наступит ли возрождение усадьбы?

В 1917 году на базе образцового помещичьего имения была создана сельскохозяйственная коммуна, через два года преобразованная в совхоз. С 1937 года в бывшей усадьбе находилась Ленинградская областная селекционная станция, созданная по инициативе известного ученого-генетика, академика Николая Ивановича Вавилова. В послевоенное время на суйдинской земле проходили испытания многих сельскохозяйственных культур, здесь работали выдающиеся селекционеры. С шестидесятых годов в усадьбе расположилось опытно-производственное хозяйство «Суйда»: в недавние времена – известная в Северо-Западном регионе база по селекции семенного картофеля. В настоящее время передовое и старейшее в России хозяйство, находящееся в подчинении Академии сельскохозяйственных наук, представляет печальное зрелище. К сожалению, аграрная слава этих мест осталась далеко в прошлом…

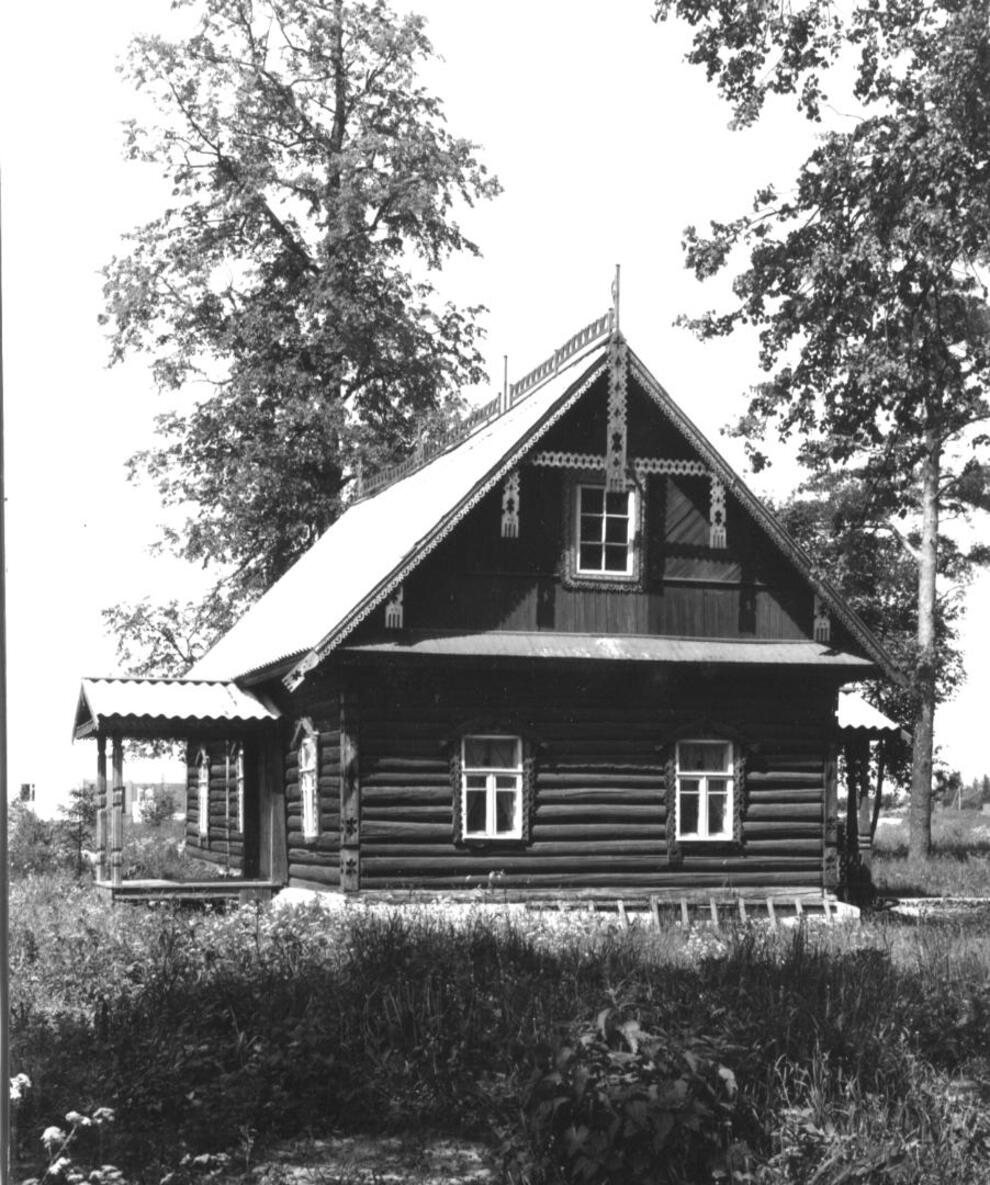

Плотной стеной подступает к усадьбе поселок Суйда, созданный в послевоенный период. Пятиэтажные и двухэтажные дома сильно искажают исторический облик старинного поместья. На фоне современных построек выделяется чудом сохранившийся старый дом, восстановленный в стиле крестьянской избы. Именно здесь находился народный музей, созданный в 1986 году. Сейчас дом заброшен, а окрестная территория зарастает борщевиком.

С 1960 года старинное поместье официально считается памятником старины. Постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 года усадьба «Суйда» объявлена памятником истории и культуры республиканского значения. Однако этот статус не способствовал сохранению Ганнибаловского гнезда, и историческому ландшафту старинной усадьбы был нанесен неповторимый урон. Ее возрождению в немалой степени способствовали Пушкинские праздники. Борьба за спасение Суйды продолжается до сих пор. Восстановленная усадьба А.П. Ганнибала, по мнению авторитетного академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, могла бы стать новым туристским и культурно-историческим центром Ленинградской области. Хочется надеяться, что на гатчинской земле будет создан Пушкинский заповедник, и вся территория ганнибаловской усадьбы будет передана музею.

С 1999 года музей-усадьба «Суйда» находится в подчинении государственного учреждения культуры «Музейное агентство Ленинградской области», в состав которого входят многие региональные музеи. Однако эта организация прикладывает должных усилий для восстановления усадебного комплекса, музей по-прежнему занимает четыре небольших помещения в бывшем флигеле, не развивается, можно сказать, что его деятельность и дальнейшее развитие застыли на месте. Не потому ли многие приезжающие сюда туристы возмущаются увиденным?! Получается, что официально, по документам, есть музей-усадьба, на самом деле, ни здание, ни земля музею не принадлежат. Законный собственник усадьбы тоже бездействует. Как найти выход из этой ситуации, никто не знанет.

А ведь по отношению со стороны государственных учреждений к Суйде можно судить в целом, как в России происходит спасение бывших дворянских усадеб: об этом недавно говорил в своём выступлении президент Владимир Владимирович Путин, призвавший к сохранению культурно-исторического наследия старинных усадеб. В данной ситуации даже имя А.С. Пушкина не помогает что-либо сделать для изменения сложившейся ситуации в Суйде. И если так дальше будет продолжаться, то что мы оставим нашим потомкам?

Суйдинские храмы

При въезде в усадьбу находится новая церковь – Воскресения Христова. Этот храм является пятым по счету в Суйде за многовековой период ее истории. Первая Воскресенская церковь появилась в поместье графа П.М. Апраксина в 1718 году. Есть предположение, что возведенный храм стал своеобразным памятником русским воинам, павшим в боевых действиях против шведских захватчиков в годы Северной войны. По преданию, эту церковь посетил Петр I, побывавший в усадьбе своего знаменитого сподвижника. Рядом с храмом располагалось старинное приходское кладбище, основанное в начале ХVIII столетия.

Дальнейшая история Воскресенской церкви связана с именем предков, родных и близких А.С. Пушкина. Среди прихожан особым усердием отличался прадед поэта А.П. Ганнибал, который передал сюда ряд духовных святынь. Среди них библия и двенадцать томов «Четьи Минеи», изданных в 1768 году. В этом храме впоследствии отпевали старого арапа. Здесь в 1796 году венчались будущие родители поэта.

В середине ХIХ века Воскресенскую церковь за ветхостью разобрали, но тогда же построили новый храм, уже в центре села Суйды, после чего село стало называться Воскресенским. Значительную сумму на строительство церкви пожертвовала владелица усадьбы Наталия Васильевна Евдокимова.

С последующей историей храма связаны имена многих известных людей. Здесь бывали великий князь Михаил Александрович – брат последнего императора; знаменитые дачники: поэт Аполлон Майков, писатель Александр Куприн, художник Ефим Волков и другие. После закрытия церкви в 1937 году здесь находился колхозный клуб. По просьбе прихожан в годы фашистской оккупации храм был возвращен верующим. Многие годы здесь служил знаменитый духовный пастырь – священник Николай Быстряков. Последним настоятелем старой церкви служил о. Григорий Юримский. В ноябре 1964 года в результате ограбления и поджога храм был утрачен.

Возрождение храма началось с 1990 года, когда состоялась регистрация православного прихода. В 1992 году была заложена новая Воскресенская церковь. Она возводилась по рисунку, выполненному архитектором Александром Александровичем Сёмочкиным, в стиле модерн. Суйдинский храм стал первым в Ленинградской области, построенным заново после многих десятилетий религиозной борьбы. Всем миром собирали деньги на возведение святыни, храм возводился в непростые времена. Проектными и строительными работами руководила местная жительница Валентина Ивановна Филиппова, художник по призванию. С 1999 года здесь регулярно проходят богослужения. Настоятелем Воскресенской церкви служит замечательный подвижник о. Сергий Оржаховский. На церковной звоннице, среди заново отлитых колоколов, установлен старинный колокол, чудом сохранившийся после пожара. Его благословенный звон, несомненно, слышали предки А.С. Пушкина.

Недалеко от храма, по дороге на Кобрино, справа от шоссе расположена гранитная памятная стела, установленная в 1971 году на предполагаемом месте захоронения А.П. Ганнибала. Именно здесь и находилась первая Воскресенская церковь. Каменная надгробная плита, как и само историческое кладбище, до наших дней не сохранилась. Последние следы старинного погоста в 1976 году были распаханы опытно-производственным хозяйством «Суйда» под картофельное поле.

Многие годы существует идея установления достойного памятника Абраму Петровичу Ганнибалу. Уже готов и его проект, прошло несколько обсуждений, выбрано место. Однако памятника, к сожалению, до сих пор нет. Хочется обратиться к руководству Гатчинского района, к благотворительным организациям с просьбой ускорить решение этого вопроса.

Андрей Бурлаков