Олег Прокошев: «Я рождён в Советском Союзе…»

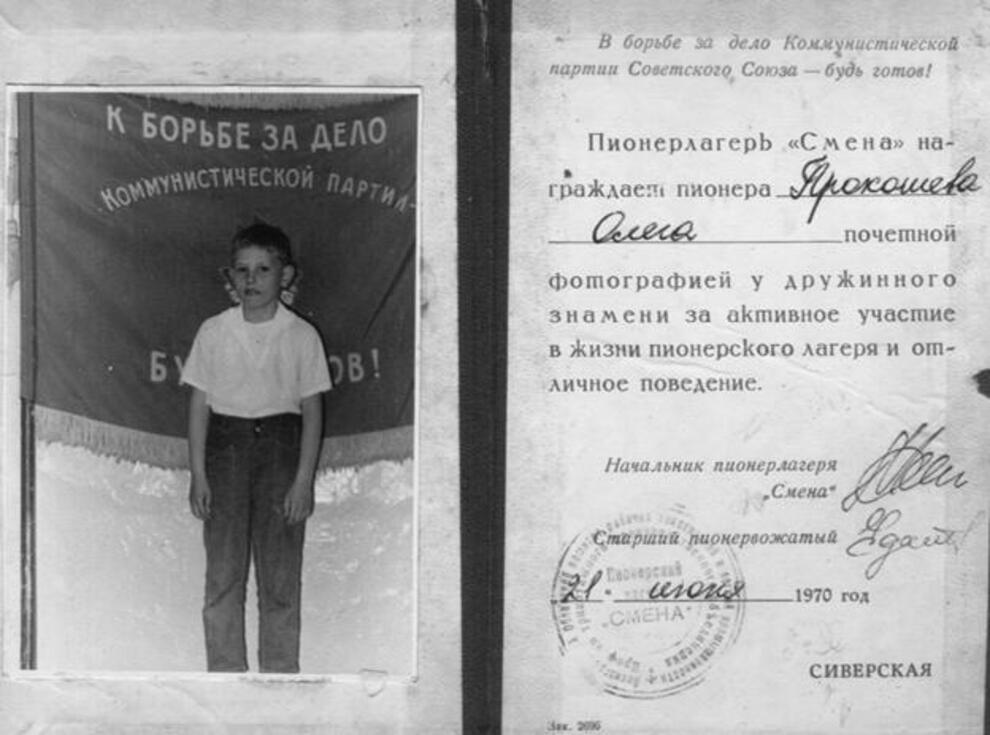

С каждым годом нас, рождённых в СССР, становится всё меньше. Мы можем по-разному относиться к истории нашей страны. Спорить, иногда до хрипоты, до полного разрыва. Но никто не отнимет у нас всполохов пламени пионерского костра на фоне звёздного неба, печёной картошки, обжигающей ладони, - самого вкусного лакомства на свете, надежд на будущее. Светлое и обязательно прекрасное. Наш сегодняшний герой, Олег Прокошев, сумел всей своей жизнью выстроить мостик между, казалось бы, безвозвратно ушедшим детством и нынешней взрослой и суровой реальностью.

Перед лицом своих товарищей!

…Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину… (Из клятвы пионера).

С Олегом мы познакомились совершенно случайно. Солнечный день, массовый забег по проспекту 25 Октября, бюст Ленина рядом с администрацией. Группа немолодых людей держит плакат «Ангелы тыла».

Улыбчивый, крепко сбитый мужчина с пионерским галстуком на груди протягивает телефон: «Можете нас щёлкнуть»?

Делаю несколько снимков.

- Спасибо! С днём пионерии вас!

- Вас также!

Разговорились. Удивительным образом здесь, в одной точке, у памятника Ленину, сошлись разные времена, судьбы, люди. Пионерское прошлое и рядом - веяние нового времени: «ЗаБег» за здоровый образ жизни. Ещё одна примета современности, увы, не слишком радостная, - волонтёры, помогающие нашим бойцам на СВО.

- У известного гатчинского тренера Анатолия Николаевича Ефимова, - Олег Прокошев рассказывает об одном из своих спутников, - сын погиб в СВО, ещё года не прошло. Но он не сломался, не пал духом, поддерживает ребят там. Это касается и пятикратного чемпиона Европы по марафонскому бегу среди ветеранов Владимира Радаева, тоже недавно потерявшего внука. Поддерживают ребят и ветераны спорта Ангелина Татарина и Тамара Олениченко.

Говорит Олег горячо, торопливо, словно пытается сразу, слёту, пока есть возможность, рассказать собеседнику обо всех своих свершениях, замыслах и идеалах. Он и его товарищи верны клятве, данной когда-то, очень давно, в наивном детстве.

Вспоминается рассказ «Честное слово» о мальчике, поставленном охранять «пороховой склад». Сверстники поиграли в «войнушку» и разошлись по домам. А он, верный слову часовой, продолжает до глубокой ночи стоять на посту. В нынешний век индивидуализма и безграничного самомнения далеко не каждый подросток поймёт смысл рассказа. На замечание: «Ты должен» почти обязательно последует ответ: «Никому и ничего я не должен!» Для Прокошева и его товарищей слова «долг», «ответственность», «обязанность» не несут негативной коннотации. Ровно наоборот.

- Мы ведь зачем живём? Нас воспитывали так, что мы должны быть общественниками. И мы в вечном долгу перед старшим поколением и своими предками, благодаря которым мы живем, - говорит он.

Позже, когда мы встретились для более обстоятельной беседы, оказалось, что свои 60 с небольшим Олег так и прожил, торопливо, взахлёб отдавая долги. Иногда встречая непонимание со стороны других, более «приземленных» знакомых разных возрастов. Человеку так мало отведено времени на этом свете, так многое нужно успеть!

«Чтобы жизнь повторилась сначала…»

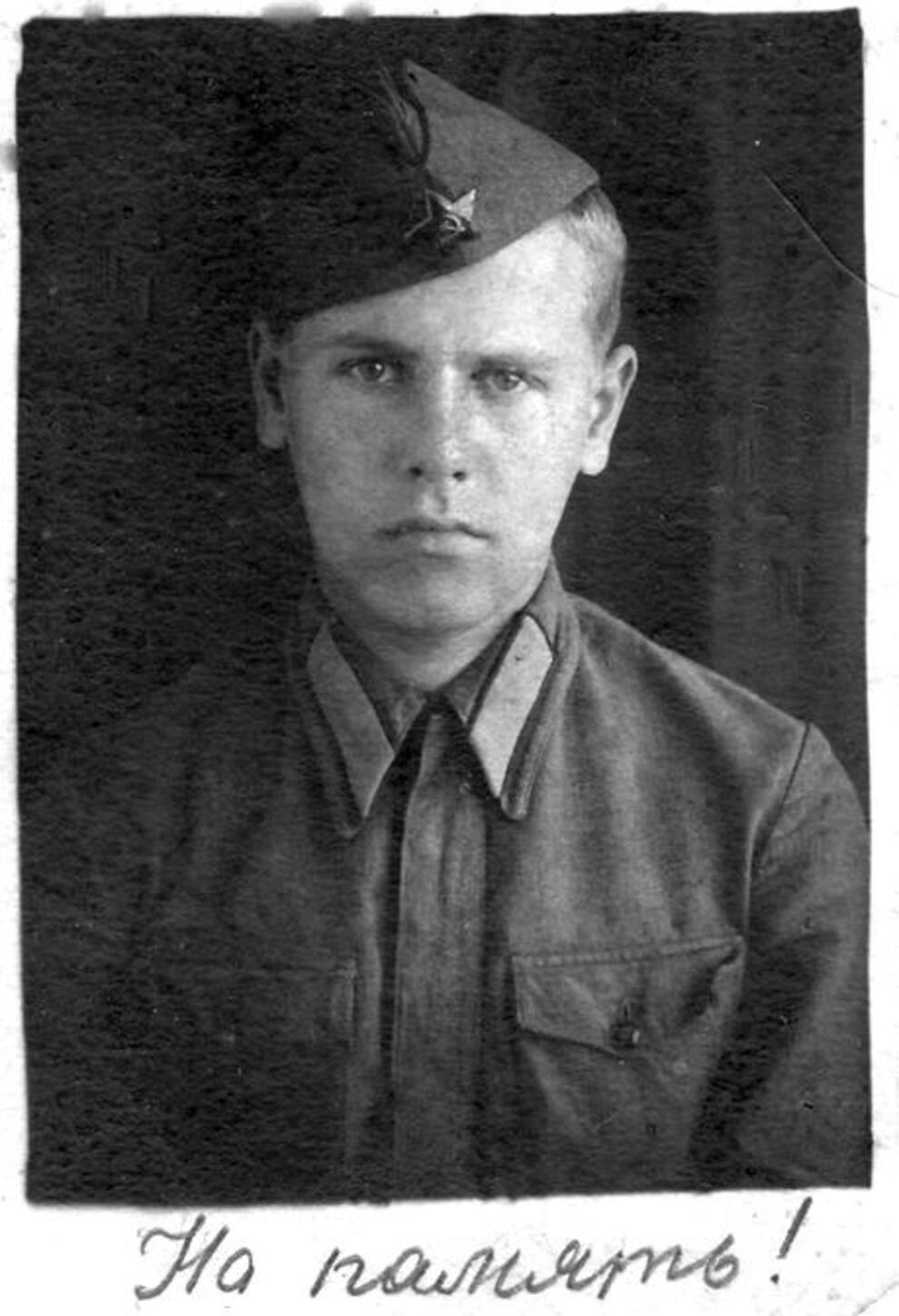

Заглянуть в семейный архив Олег предложил в самом начале беседы. Правда, архив оказался не только семейным. В нем сохранились фото и негативы парка, города, школьников, фронтовиков, передовиков, руководителей города и района советского времени.

- Мой отец, Юрий Алексеевич Прокошев, увлекался фотографией. После него остался огромный фотоархив. Вот здесь, - Олег рукой проводит черту поперёк комнаты, - за плотной занавеской располагалась фотолаборатория. В ванную часто было не попасть. Там творилось чудо из чудес: проявлялась плёнка. Далеко не все фотографии удалось оцифровать и разместить в группе ВКонтакте «Гатчина. Фотоистория». Времени не хватает. Но постараемся, ведь они востребованы.

Мы листаем альбомы. Фотография – запечатлённое время. Костюмы, причёски, улыбки. Всё неуловимо другое, даже выражения лиц. Чьи-то бабушки и дедушки, родители в пионерских галстуках, а для кого-то современники. Фотография – ещё и машина времени. Только что мы с Олегом были в Гатчине 80-х, а вот уже в деревне Кстинино недалеко от Кирова (Вятки). Здесь фото как 40-50-х, так и вполне современные.

- Мы с сыном недавно побывали там. Места очень красивые, холмистые. Троицкий храм, маленькое озерцо Иордань, исток речки Иорданки. Название деревни Кстинино произошло, скорее всего, от слова крестить. Здесь жили прадед и дед, рядом родился отец. Прадед - простой крестьянин, получил в армии звание ротного фельдшера. Устроился в местную больницу. Через Кстинино проходил тракт, по которому гнали заключённых. Прадед лечил и этих несчастных, и местных жителей. Кстати, в селе Кстинино до революции полтора века священниками служили прадед, дед и отец художников - братьев Васнецовых. Васнецовы, Шишкин, Чарушин, Чайковский, Шаляпин, Киров, Молотов, Конев, Говоров - из вятских. Городское училище, в котором учился дед, за несколько лет до того окончил Александр Грин. Помните «Алые паруса»? Опять же, знаменитая дымковская игрушка.

У деда тоже обнаружилась творческая жилка. Он, преподаватель точных наук, обремененный тремя детьми, средний из них - мой отец, увлёкается лепкой. Его скульптуры побеждают на конкурсе художественных работ, и деда направляют в Академию художеств в Ленинграде. Тяга к учению была столь велика, что он с семьей в 33 года сорвался с места и переехал. Но после двух лет обучения пришлось уйти, нужно было кормить семью, благо за плечами у него был пединститут. Преподавал в ленинградских школах математику. Жили они на Воинова, 5, ныне Шпалерной. Отец же незадолго до войны прошёл отбор во 2-ю спецшколу ВВС на проспекте Стачек. Такие военные школы были предшественниками суворовских и нахимовских училищ.

Началась война, блокада. Дед не пережил страшную зиму 1941-42-годов. Ходил пешком на работу - подстанцию Кировского завода, занимался во Всеобуче и делился пайком с родными... Дочь Людмила нашла в себе силы отвезти на саночках его тело на Богословское кладбище. В 2003-м легла там сама, рядышком.

Отец вместе со спецшколистами рыл траншеи, тушил зажигалки. Наверное, то, что он оказался на армейском положении, и спасло ему жизнь. Паёк, дисциплина, форма. Но даже от спецшколы в феврале 1942-го смогла добраться в эвакуацию на Алтай только половина. Было все: и надорванные голодом организмы и, возможно, нечистые на руку некоторые сопровождающие. Впрочем, не уверен, что о последнем нужно говорить в СМИ.

Здесь у нас случился короткий спор. Олег Юрьевич, как тот часовой на посту, охраняет вверенное ему судьбой богатство - образ Родины, исчезнувшей в трагическом, теперь это отчётливо видно, 1991-м году. Образ должен быть светлым и чистым. Такое поведение достойно всяческого уважения. В то же время, не на том ли и споткнулся Советский Союз, что в определенный период тщательно стал лакировать действительность? Слухи, сплетни, пересуды, зачастую основанные на мелочах, незначительных недостатках с объявлением «гласности» превратились в грязную реку фальсификаций и лжи. Может быть, нужно было в своё время громко говорить о мелких недостатках, чтобы потом не утонуть в потоках откровенного вранья? Впрочем, не зря говорится: «Русский мужик задним умом крепок». В прошлом мы уже ничего не изменим, главное, не повторять ошибок.

- Самые тяжелые воспоминания отца, конечно, о войне. Блокада, переезд на Алтай, окончание школы, учеба в школе авиамехаников. После, совсем ещё мальчишкой, стажировка в лётных частях 4-го Украинского фронта. Вот письма отца к матери и бабушке. В свете сегодняшних событий они звучат особенно актуально. 7 ноября 1943 года: «Вот я на Украине. Живем в части неподалеку от Сталино. ...Сегодня двадцать шестая годовщина, с чем и поздравляю. Также поздравляю со взятием города Киева. Нам в честь этого сегодня подают по 100 грамм…». Есть письмо из освобождённого Мелитополя. Спустя 80 лет, к сожалению, всё опять повторяется.

Затем в жизни отца – новая страница: обслуживание трассы, по которой перегонялись самолёты и грузы из США в помощь Советскому Союзу. Служить пришлось на Крайнем Севере. На всю жизнь в памяти отца, а теперь и моей, экзотические названия местных городов и посёлков. Якутск, Уэлькаль, Алдан, Сеймчан, самое холодное место на Земле, где живут люди, - посёлок Оймякон. В 1944-м под Белоостровом, буквально на второй день освобождения Карельского перешейка, от огня финнов погибает младший брат отца – Борис. В нем, как и в деде, была творческая жилка, он писал стихи, неплохо рисовал. Ему едва исполнилось 18 лет. Отец очень болезненно переживал смерть брата. Младший, а погиб. Затем война с Японией. В 1945-м ему всего 21 год, а повидал многое, как и большинство его ровесников.

- Как ваш отец с Дальнего Востока оказался в Гатчине?

- Остался верен авиации. Продолжал служить, а в 1951 году поступил в академию им.Можайского. После окончания был распределен в Гатчину, на рембазу, сейчас АO «ОДК-Сервис». Жили напротив, на Григорина, д. 7, позже Красноармейский, 16. Рядом доступные парк, стадион. Почти всё время проводили там. Парк, он ведь что делал? Он воспитывал и развивал. Своей красотой, тишиной, историческими памятниками. Тогда мы, правда, об этом мало задумывались. Купались в чистых озёрах, играли в хоккей, когда они замерзали.

Гатчина того времени? Много деревянных домов, особенно на Чкалова, почти бесконечное поле Аэродрома, самолёты ещё стояли. Сразу за «испыталкой» и Колпанкой лес. Ближе малина, дальше грибы. Учился в 6-й начальной школе, затем в 5-й, заканчивал 3-ю. 5-й школы на Чкалова уже нет, а она одна из первых открылась сразу после освобождения Гатчины. Директор школы Марченко рассказывал, что многие его воспитанники пришли на занятия, поблескивая медалями и орденами на груди. В память о ней сделал альбом в группе ВКонтакте «Гатчина. Фотоистория».

- Когда в вашей жизни появилась фотография?

- Отец пытался меня приобщить, но без особого успеха, у меня были в тот момент другие интересы. Старший брат Владимир увлёкся фотографией давно, много снимал, экспериментировал с цветным фото и передал свои знания сыну Илье. Тот даже несколько популярных книг написал по цифровой фотографии. Теперь и моя дочь Дарья увлеклась этим непростым искусством.

«Общественный активист»

- Вас многие называют «общественником» или даже «активным общественным деятелем».

- Так получается по жизни. После школы поступил в

ЛИТМО. Моя специальность связана с «оборонкой». Распределили в Гатчинский филиал «Электроприбора». Там же недолго был секретарём комсомольской организации. Можно сказать, по дурости. Согласился, когда предыдущий секретарь неожиданно ушел в горком.

- Вы были идейным молодым человеком?

- Активным, можно так сказать. Большинство из нас антисоветчиками не были. Но слышал и видел всякое. Разговоры на кухнях: «Брежнев как-то не так разговаривает, то не то, и это не это». Только потом мы поняли, что Брежнев фронтовик, получивший ранение. Помню, как подпольно торговали джинсами, пластинками, жвачками в условиях дефицита. Дед по линии матери работал на железной дороге, прошел путь от ремонтного рабочего до начальника станции, почетного железнодорожника. Родственники рассказывали, что в конце 1930-х на улице, где жили в основном железнодорожники, многие ребята бегали без отцов. И в семье тоже ждали ареста. Но это не повод ненавидеть свою страну! Та великая страна имела очень много этапов на своем пути. Комсоргами, парторгами, директорами после войны, в 1950-е, да ещё и 1960-е были фронтовики. Они знали, что такое смерть, что значит справедливость, и это было братство. Вспомним кинофильм «Белорусский вокзал».

Потом пришло другое поколение. Большинство из них - достойные продолжатели дела отцов, но попадались, к сожалению, и откровенные карьеристы. Что происходило во время перестройки? В 2008 году писал об этом в газете «Советская Россия»: «Молодые» «коммунистики» – все эти «третьи, вторые и первые» удивительно быстро забыли о том, что говорили и делали вчера. Скорехонько они стали приспосабливаться к новому порядку, отстраняясь от своих бывших товарищей по комсомолу. Как смехотворно они выглядели некоторое время назад, решив участвовать в праздновании очередного юбилея комсомола. Бывшие комсорги, а ныне «владельцы заводов, газет, пароходов…», не стесняясь, выходили на сцену под комсомольские марши 80-годов.

Я сам, лично, своими ушами слышал выступление Егора Гайдара у нас в кинотеатре «Победа». Гайдар - бывший сотрудник журнала «Коммунист», кстати. Что он тогда говорил? Армия нам не нужна, одни затраты, толку никакого. Вокруг ведь теперь одни «друзья». Было! Вот сейчас эти «друзья» и шлют оружие на Украину.

- Извините, разволновался. Просто больно на всё это смотреть. Вы знаете, какая одна из главных опасностей висит над человечеством? Экологическая катастрофа. Свалки, отходы пластика и стекла. Реки, озера, океаны загажены. А в голове только прибыль. При нынешнем капиталистическом общественном строе, где нажива превыше всего, планета обречена!

Невольно улыбаюсь. Чем замечателен русский человек? От разговора о вещах, казалось бы, весьма обыденных, он в мгновение ока способен взлететь до высот и проблем воистину космических! Впрочем, улыбаюсь не насмешливо. Сам точно такой же.

- Несмотря ни на что, нужно жить. Беру пример со своего отца. Даже после инсульта в 1987 году он, с трудом разговаривая, продолжал снимать, принося в «Гатчинскую правду» материалы и пополняя архив, который более чем через 30 лет остается востребованным. У него была сила воли и стремление приносить пользу людям.

- Познакомились мы с вами во время очередного городского забега, совпавшего с Днём Пионерии. Что в вашей жизни пионерское время, комсомол?

- Если обобщить ваш вопрос, Советский Союз. Он мне дал многое! Детство и юность в мирной и ориентированной на человека стране, хорошее образование. Благодарен пионерии и комсомолу за воспитание и приобретенных друзей на всю жизнь. Правда, их остается все меньше. И знакомству со своей супругой Ольгой Юрьевной в далеком уже 1986-м я тоже обязан комсомолу. Комсомольские организации ведь были, в хорошем смысле этого слова, своего рода клубами знакомств тогда. Встреча на комсомольском вечере в недавно открывшемся молодежном кафе на углу советских улиц Гагарина и Карла Маркса соединила нас на всю жизнь. Тогда наша семья стала сокращенно называться ПОЮ (инициалы наши совпадали, а фамилия стала общей). Затем появились новые Прокошевы. В 1988-м - Алексей, в 1991-м - Денис и в 2002-м - Дарья.

- Посмотрев на показанное в забеге время, вы огорчились: «На восемь минут больше, чем в прошлом году». Неужели возраст сказывается?

- Нет. Всё значительно проще. Жара! В жару не могу бежать, да и лишний вес даёт о себе знать в этих условиях. Но будем работать.

- А когда началось увлечение бегом?

- Бег – спутник всей моей жизни. Движение даёт энергию, а как без неё. Начал заниматься, в принципе, ещё со школы. Во дворе бегали. На уроках физкультуры вокруг Филькина озера круги наматывали. Играл в футбол за детскую команду «Чайка» от рембазы. Когда учился в институте, много времени приходилось проводить, сидя в электричке, потом занятия и назад. Так вот я с раннего утра стал бегать в парке. Надышавшись свежим воздухом и выспавшись в электричке, я представал перед сокурсниками. Они спрашивали: «Ты пьян, что ли?»

Пришёл после ЛИТМО на «Электроприбор». Тогда спорт на предприятиях был в почете. Работала лыжная секция. Потом рембаза, занятий не бросал. Так втянулся в спортивно-беговое братство. Бегало нас меньше, но, в среднем, двигались быстрее. Более массовым оно стало в 1980-е. Так с тех пор и идём вместе по жизни.

Затем случился большой перерыв. В начале 90-х перешёл на «Прометей», в тот момент, когда многие уходили. А мне было интересно попробовать что-то новое, да и в коммерсанты не тянуло. В 90-е трудно было совмещать семью, работу, дачу и спорт. Нужно было семью кормить. Просто поддерживал форму, бегал совсем мало, но ездил на дачу (подсобное хозяйство тогда) на велосипеде. В 2005 защитил диссертацию, кстати, даже небольшие пробежки здорово помогли. Очень важным годом стал

2015-й. Третий патриотический фестиваль с новым названием «Орлёнок, Орлёнок, взлети выше солнца…» и первым легкоатлетическим пробегом. Тогда же и сам пробежал на нем с Красным знаменем. После этого снова вернулся в беговой мир.

- Тема Донбасса тогда же, в 2015-м появилась?

- События на Украине – прямое продолжение развала Советского Союза. Ведь страну «советники» помогли расчленить не для того, чтобы ее бывшие республики стали мирно жить. И была репетиция наших «друзей» к этому в Приднестровье, Чечне, Абхазии, Осетии, Сербии. Тогда далеко не все понимали, что на самом деле происходит. Это всё где-то далеко, и нас не касается. Но не для всех. Активно включились казаки, например, Владимир Жилин из «Отчего края», предприниматель Алексей Дундин, Николай Замыслов ВПК «Рубеж». Кстати, Николай сейчас там, на передовой. Помогали и коммунисты. Первыми ласточками с Донбасса стали беженцы, а также приехавшие из Краснодона и участвовавшие в фестивале в Сиверской писатели Александр Сигида и Людмила Гонтарева. Они рассказывали об ужасах происходящего, о чуме нынешнего века, новом национализме, уже украинском. Всё это они видели своими глазами, пережили сами. С началом СВО эта тема уже стала общей для нашего общества. Своих не бросаем.

Пользуясь случаем, приглашаю на очередной, уже 11-й, фестиваль «Орлёнок, Орлёнок, взлети выше солнца…» памяти юных патриотов, погибших в борьбе с фашизмом в ХХ и ХХI веке. Начало 22 июня в 10 часов в поселке Сиверский у воинского мемориала рядом с кино-культурным центром «Юбилейный».

Беседовал Андрей Павленко