Александр Куприн: путешествие в Донбасс

«Всероссийский гатчинский житель» Александр Куприн был необычайно любознательным человеком. За свою жизнь он испробовал множество ремесел и побывал во многих местах России. Одной из первых и важнейших точек литературного маршрута Куприна стал Донбасс – край угля, металла и огня.

Александр Куприн стал одним из первых писателей, открывших для русской литературы новую тему – жизнь и труд мужественных людей, добытчиков черного золота и огненного металла. С другой стороны, именно в Донбассе начался стремительный творческий расцвет Куприна, создавшего на переломе столетий едва ли не все самые значительные свои произведения.

После отставки

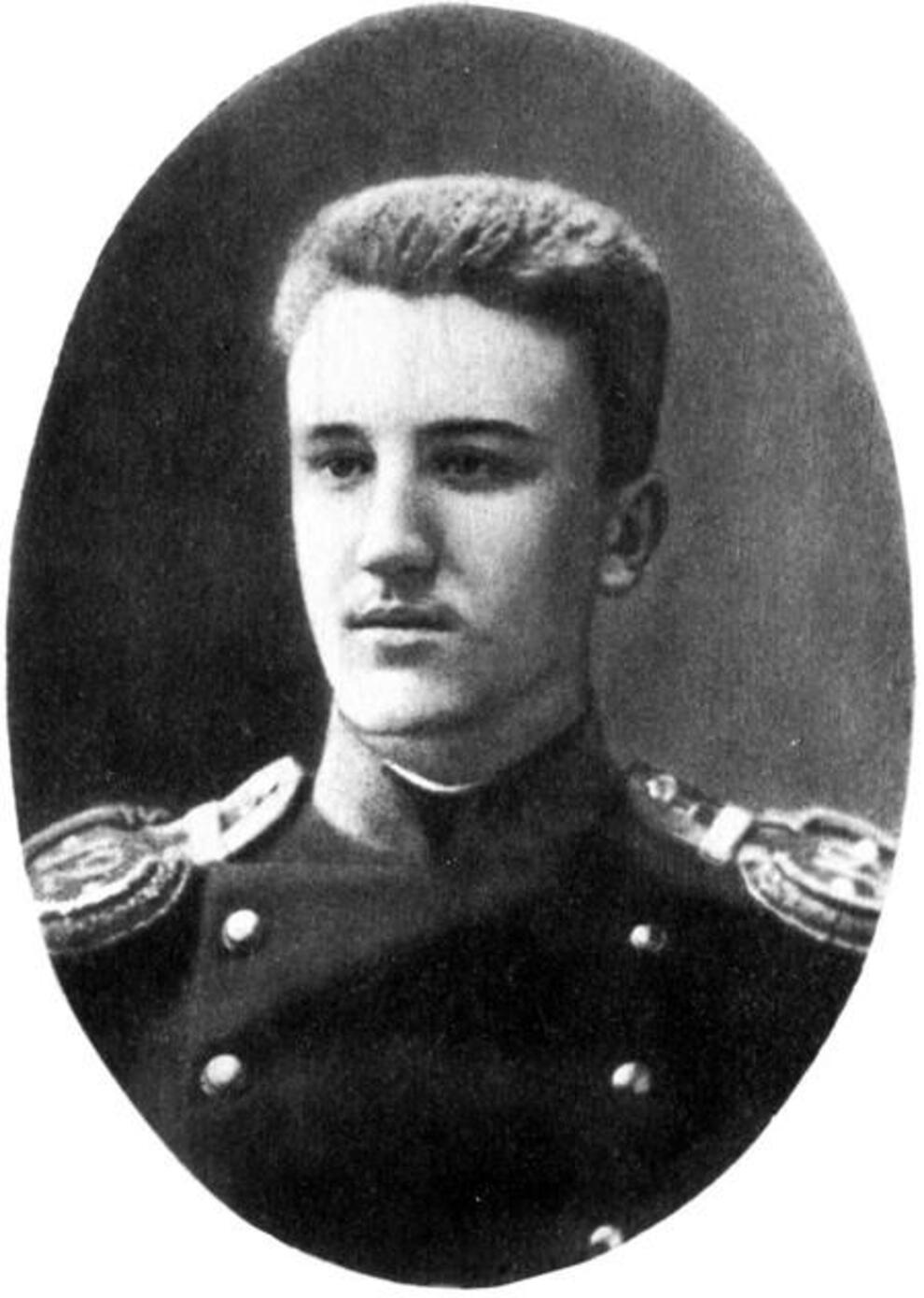

В 1890 году А.И. Куприн окончил Третье Александровское юнкерское училище в Москве в чине подпоручика. Судьба привела его в 46-й Днепровский пехотный полк, квартировавший в небольшом городке Проскурове Подольской губернии. Но военная служба пришлась не по нраву будущему писателю. Он подал прошение об отставке и к осени 1894 года получил ее.

Сразу после этого 24-летний Куприн отправился в Киев, имея в кармане, по свидетельству Ф.Д. Батюшкова, всего четыре

рубля.

Позднее в своей автобиографии Куприн писал: «Я очутился в совсем неизвестном мне городе... без денег, без родных, без знакомств... Вдобавок, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и книги».

Главной литературной школой Куприна стала репортерская работа в киевских и провинциальных газетах: «Киевское слово», «Киевлянин», «Волынь», «Донская речь». Помимо газетных заметок, он также пробовал себя в жанрах рассказа и очерка. Писатель навсегда сохранил теплое отношение к репортерству, так сформулировав одну из своих основных писательских заповедей: «Ты – репортер жизни… суйся решительно всюду, влезь в самую гущу жизни…»

И Куприн «совался» решительно всюду, куда только мог. Он много странствовал по России, впитывая жизненные впечатления, которые стали основой его будущих произведений. Чем он только не занимался! В своей автобиографии он упоминает множество перепробованных им профессий: репортер, поэт, фельетонист, грузчик, землемер, певчий, управляющий при постройке дома. Куприн разводил табак, служил в технической конторе, выступал на сцене, рыбачил с черноморскими рыбаками, изучал зубоврачебное дело и многое другое.

Поездка в Донбасс. Цикл производственных очерков

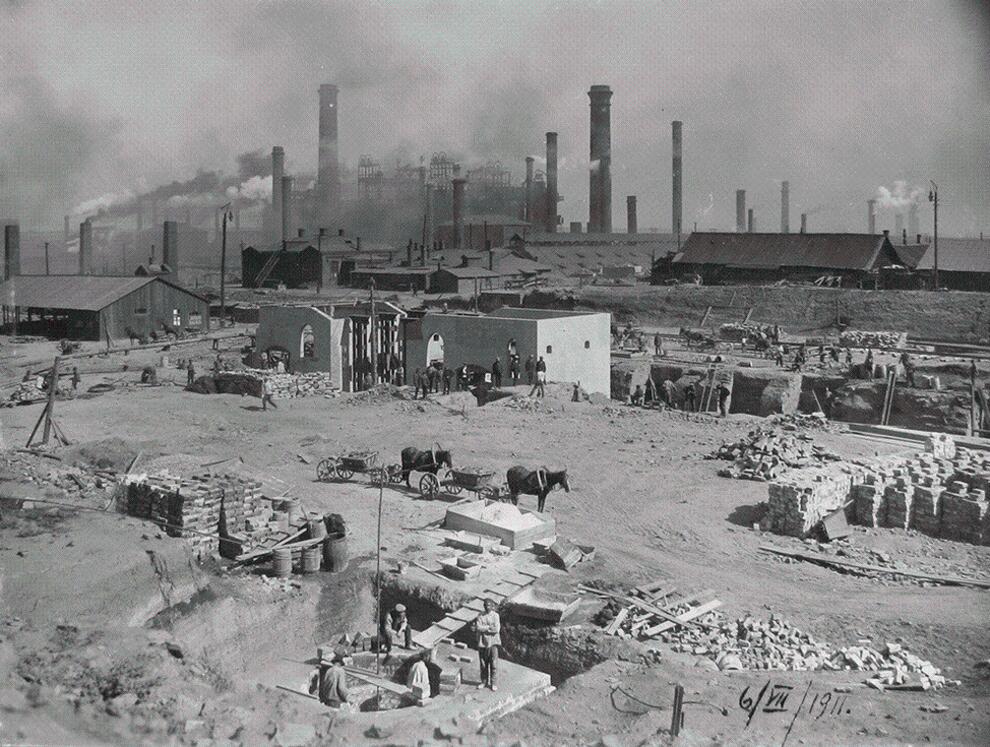

В 1896 году Куприн вместе с семейством своего знакомого, инженера Михаила Александровича Карышева, приехал в Донбасс. Увиденное впечатлило писателя необычайно. Во второй половине ХIХ века начиналось освоение и стремительное развитие Донецкого бассейна. Безбрежные ковыльные степи Дикого поля оживали, проводилась разработка огромных природных богатств Донецкого края, закладывались угольные шахты.

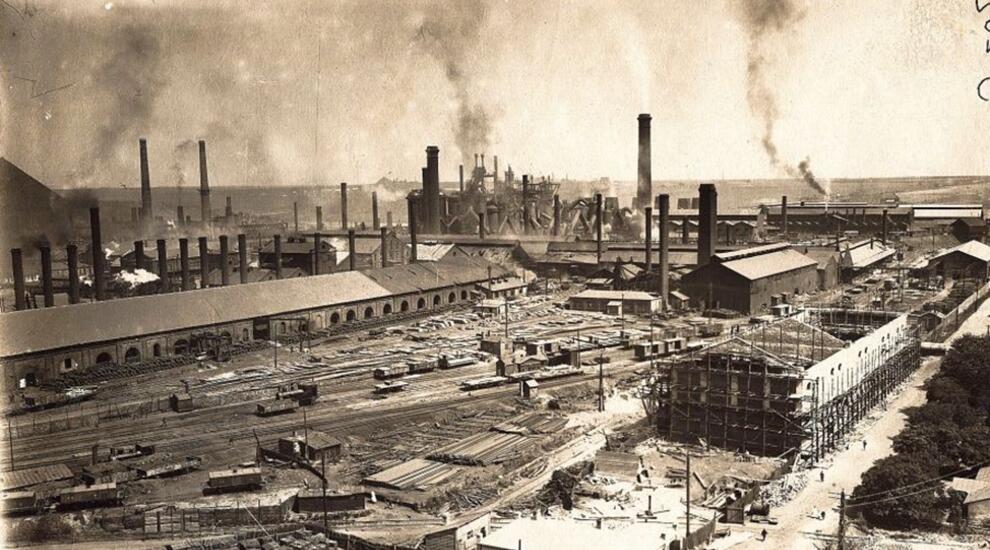

Александр Иванович побывал в нескольких населенных пунктах Донбасса, где при участии иностранных капиталистов строились или уже работали первые металлургические заводы: Юзовский, Дружковский, Волынцевский (ныне – Енакиевский металлургический завод).

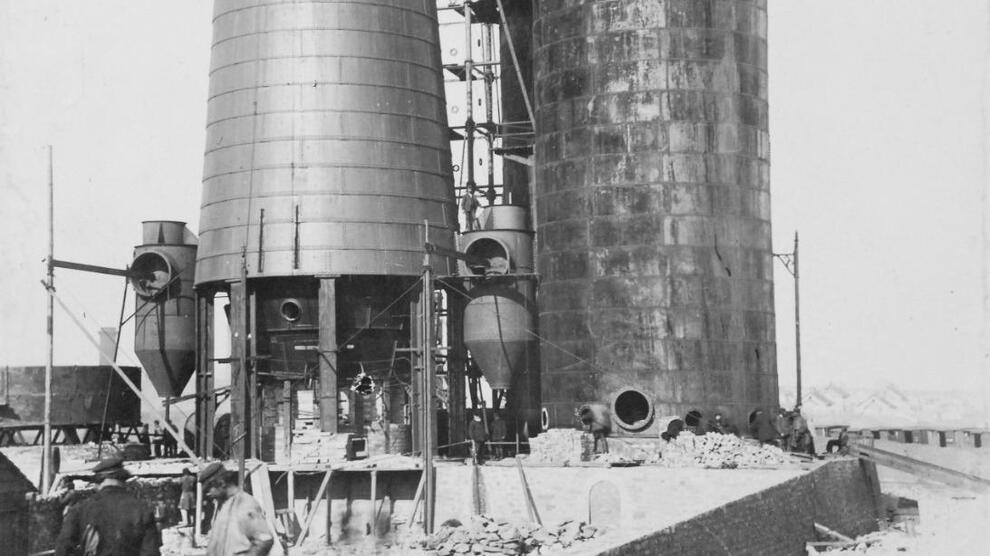

На Волынцевском заводе Русско-Бельгийского металлургического общества Александр Куприн устроился «заведующим учета кузницы и столярной мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцеве» (так он сам называл свою должность в автобиографии). Как раз в это время строился и уже готовился к сдаче железнодорожный путь от завода до полустанка, который позже стал именоваться разъездом «Петровские заводы», а потом был преобразован в станцию Петровская (будущее Енакиево).

Александр Иванович поселился в одном из заводских домиков для специалистов. Занимаемая должность предоставляла ему большие возможности для общения как с рабочими кузнечного и столярного цехов, так и с инженерами. Мимо его внимания не могли пройти любые мелочи – не зря так реалистичны картины промышленных гигантов, которые описывает Куприн на страницах своих произведений.

На донецком материале был создан цикл очерков о положении рабочих, ставший первым опытом Куприна на пути овладения искусством реалистического отражения жизни. Эти очерки были опубликованы на страницах южных газет: «Рельсопрокатный завод», «Юзовский завод», «В главной шахте», «В огне», «Художник» и др. Свои производственные очерки Куприн создавал, как правило, в форме живой, непринужденной беседы с читателем. Их отличали простота в описании сложных производственных процессов, продуманность и четкость построения, образность языка, освещение в них проблем большого социального звучания.

Куприн был поражен открывшейся ему «страшной и захватывающей картиной» о цене машинной цивилизации. Огромное впечатление на него произвел спуск в шахту: «Нет, положительно всех ипохондриков, меланхоликов, неврастеников, всех больных детей XIX столетия я советую докторам отправлять на полчаса в глубокие шахты. Поднявшись наверх, эти бедняги, наверно, горячо обрадуются кусочку зеленой травки, освещенной солнцем».

Рассказывая о шахтах и заводах, Куприн откровенно высказывал ненависть и к иностранным «акционерным компаниям, полонившим и продолжающим полонить Донецкий бассейн», и к своим, доморощенным предпринимателям-капиталистам. Зато там, где речь шла о рабочих, горняках и металлургах, был слышен голос большого гуманиста, который не мог спокойно видеть нищету и рабский труд простых людей.

«Лаврские богомолки, без сомнения, имеют очень слабое представление об аде, не видав ни разу сварочной печи», – писал Куприн в очерке, посвященном Дружковскому рельсопрокатному заводу. В этом дымном и грохочущем «аду» как бы тонула личность человека, захваченная огнедышащим чудовищем – заводом.

Подобное впечатление произвел на писателя и Юзовский завод, описанный в одноименном очерке как «гигантский апокалипсический зверь», «какой-то ревущий, звенящий и пылающий хаос», «чудовищное громадное царство огня и железа, волшебный и в то же время страшный апофеоз человеческого ума, труда и знания».

С большим сочувствием и теплотой автор писал о шахтерах, нищенский вид которых производил удручающее впечатление: «Сотни две человек толпятся на шахтном дворе... Совершенно черные, пропитанные углем, не мытые по целым неделям лица, лохмотья всевозможных цветов и видов, опорки, лапти, сапоги, старые резиновые калоши и просто босые ноги – всё это перемешалось в пестрой, суетливой, галдящей массе».

На Волынцевском заводе Куприн проработал почти полгода. Параллельно очеркам он делал заметки, легшие в основу его будущих произведений. Считается, что именно здесь, в будущем Енакиево складывались контуры первого крупного произведения Александра Куприна – повести «Молох».

«Молох»

Повесть А.И. Куприна «Молох» была опубликована в 1896 году в журнале «Русское богатство». Она целиком построена на донецком материале. Принято считать, что Куприн писал ее в Юзовке, но на самом деле он бывал там не так часто. Его первая повесть – не публицистический очерк и не научная статья, а художественное произведение, созданное по впечатлениям о трех заводах: Юзовском, Дружковском и Петровском (Енакиевском). Иными словами, в «Молохе» можно найти штрихи, напоминающие о каждом из этих предприятий.

Созданию повести предшествовала серьезная и кропотливая работа по накоплению, обработке и систематизации «донбасского» материала. Были использованы и очерки, написанные прежде. Так, в «Молох» вошло описание заводского пейзажа из очерка «Юзовский завод». Однако прообразом завода, изображенного в повести, было не это предприятие, а всё, что увидел писатель на всех заводах, вместе взятых: «Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались, окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи».

Основой сюжета стали жизнь и тяжелый труд рабочих поселка, который чуть позже назовут Енакиево. Главному герою повести – инженеру Боброву – завод мерещится железным чудовищем, пожирающим «серых тружеников». Он сравнивает его с идолом, богом огня и войны Молохом, которому древние моавитяне приносили человеческие жертвы: «Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей – инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов – собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса».

Олицетворением Молоха капитализма в повести является заводчик Квашнин – это «рыжее чудовище», «грязный жирный мешок, битком набитый золотом». Автор нарочно сгущает и преувеличивает отрицательные черты «хозяина жизни», чтобы вызвать у читателя ненависть и презрение к нему.

Для Куприна «Молох» не только всепожирающее чудовище – завод или Квашнин. В образ древнего кровавого божества писатель вкладывает более глубокое обобщающее содержание. Молох – это вообще капитализм со всей своей ужасной, звериной сущностью: продажностью, лицемерием, насилием над человеческой личностью, нравственным уродством, безудержной эксплуатацией трудящихся.

Сотни бельгийских рантье и русских держателей акций наживали многочисленные дивиденды на бесчеловечной эксплуатации донецких рабочих. Двенадцатичасовым рабочим днем и мизерной заработной платой безжалостный капиталистический «Молох» сокращал их жизнь на одну четверть. На заводе едва ли можно было встретить металлурга старше сорока лет.

Вот что писал Куприн в «Молохе»: «…То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта… То и дело худые цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым, ловким движением всовывали ее в раскрытое пылающее жерло… Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они, под страхом ужасной смерти должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище».

Повесть заканчивается зловещей картиной огромного пожара, освещающего завод грозным заревом. В напряженном молчании движется к заводу огромная черная толпа восставших: «И необычный – смутный и зловещий – гул, похожий на рев отдаленного моря, доносился от этой страшной, густой, сжатой на узком пространстве человеческой массы».

«С надеждой и благодарностью»

Жизнь и творчество Александра Куприна, наверное, уже исследованы вплоть до мельчайших подробностей, насколько это возможно. В современной России сложилось даже целое литературоведческое направление – куприноведение.

В 2016 году на родине писателя, в Пензе, была выпущена «Купринская энциклопедия» – первое систематизированное издание о Куприне, в создании которого приняли участие исследователи из Пензы, Москвы, Петербурга, Гатчины, Иркутска, Рыбинска, Саратова, Севастополя, Тамбова, Устюжны, Таллина. Серьезную исследовательскую работу ведет центральная городская библиотека им. А.И. Куприна в Гатчине. В 2024 году в нашем городе открылся музей Александра Ивановича Куприна, который постоянно пополняется интересными материалами и экспонатами.

В нашей стране регулярно проходят «Купринские чтения», особенно в тех городах, где жил и творил Александр Иванович. Не стал исключением и Донбасс, где тоже помнят и любят писателя. В 2021 году имя Александра Куприна было присвоено центральной городской библиотеке города Енакиево. 7 сентября 2021 года, в день рождения писателя, в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской открылась конференция, посвященная 150-летию Александра Куприна.

«Купринские чтения» в Донецке стали частью литературного проекта, основные задачи которого заключаются в популяризации творческого наследия писателя и возрождении единого культурного пространства Донбасса и России. Участие в конференции приняли ученые, литераторы и библиотекари из самых разных городов России, ДНР и ЛНР. Среди выступающих была главный редактор российского литературного журнала «Берега» Лидия Довыденко (Калининград). По ее словам, многие купринские строки отзываются в наших душах и сейчас, находя аналогию в современном Донбассе, захваченном войной. В качестве примера Лидия Владимировна привела фрагмент очерка «Донбасс», написанного Куприным в 1928 году (сборник «Голос оттуда: 1919–1934. Куприн Александр»): «...именно в наши дни эти отдельные случаи готовности положить душу свою за дру́ги своя высятся над миром светлыми спасительными маяками. Обращая к ним глаза и внимание, думаешь с надеждой и благодарностью, что человечество вовсе не до конца растлело, унизилось и испакостилось».

Юлия Лысанюк

В статье использованы следующие источники: повесть А.И. Куприна «Молох»; журнал «Донбасс» (№ 1, 2023); «Повесть Александра Куприна «Молох»: завод и прототипы», Александр Купцов.