Боевой путь гатчинцев

В этой публикации Андрей Бурлаков рассказывает об участниках войны – кавалерах ордена Славы из Гатчинского района.

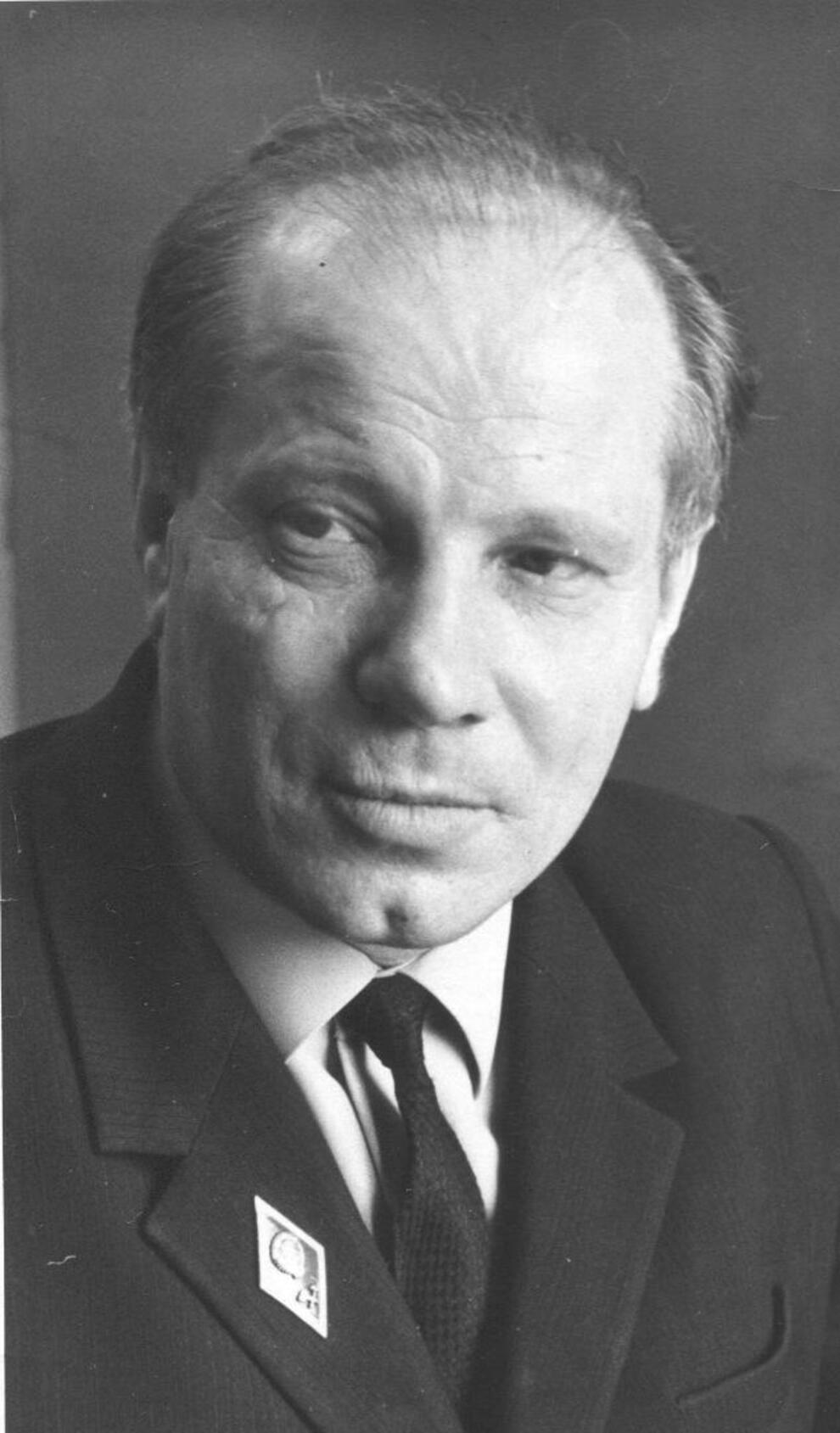

Владимир Исаевич Богданов

Владимир Исаевич Богданов (1923–2008 гг.) родился в деревне Новосиверская в рабочей семье. Отец – Исай Макарович Богданов – приехал из Петербурга, мать – Наталья Ивановна Лебакова – была из местных. Владимир Богданов кончил Белогорскую семилетнюю школу и 8-й класс Сиверской средней школы.

С первых дней начала войны Красногвардейским районным военкоматом он был направлен на оборонные работы: занимался расширением поля Гатчинского военного аэродрома. С августа 1941 года юноша находился на временно оккупированной территории, трудился в одном из хозяйственных подразделений, устроенных фашистами. В 1942 году за связь с партизанами по доносу предателя немцы расстреляли его отца.

После освобождения от захватчиков Гатчинского района, 4 февраля 1944 года, Сиверским районным военкоматом Владимир Исаевич был призван в Красную армию и направлен в

389-й запасной стрелковый полк в учебную пулеметную роту (поселок Токсово Всеволожского района). В последующий период Владимир Богданов находился в приемно-распределительном батальоне 36-й запасной стрелковой бригады в 267-м запасном стрелковом полку. После прохождения учебной подготовки минометчик рядовой Богданов был направлен на фронт. Участвовал в Нарвской операции (июль

1944 г.) и в дальнейшем продвижении наших войск в составе 2-го Белорусского фронта.

10 ноября 1944 года в бою он получил ранение в легкое, был доставлен сначала в прифронтовой госпиталь, затем – в госпиталь №1448, расположенный в Ленинграде на улице Садовой (ныне Суворовское училище).

После выздоровления Владимир Богданов воевал в Прибалтике в составе 173-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии минометчиком 3-й минометной роты. Освобождал город Тарту. Вскоре из-под Риги его полк был переброшен на Выборгское направление, где Владимир Исаевич участвовал в нескольких операциях по уничтожению врага.

В дальнейшем его боевой путь проходил через Польшу, где в сражении под городом Полтуск он получил еще одно ранение. После госпиталя боец был направлен на курсы связистов. В составе 173-го стрелкового Выборгского Краснознаменного ордена Суворова полка 90-й стрелковой дивизии телефонист Богданов встретил Победу в Германии на острове Рюген в Балтийском море.

В.И. Богданов награжден орденом Славы III степени (23.05.1945 г.), медалями «За боевые заслуги» (23.01.1945 г.), «За отвагу» (18.03.1945 г.), «За взятие Кёнигсберга (1945 г.), «За победу над Германией» (1945 г.).

Выписка из «Наградного листа» к ордену Славы III степени: «Товарищ Богданов в бою за г. Анклам / Германия / 29.4.45, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника при форсировании водной преграды, не уходил в укрытия, а устранял повреждения. За 4 часа боя устранил 27 порывов линии связи, чем обеспечил бесперебойное управление боем; будучи легко ранен, не ушел с поля боя, а продолжал выполнять поставленную задачу».

После войны его армейская служба проходила в городах Баку и Кировоград. Весной 1947 года, после демобилизации, он вернулся домой. В 1948 году женился на Валентине Александровне Трошковой (1923-1999 гг.) из деревни Куровицы, которую хорошо знал еще с довоенной поры. В семье появились дочери Алла (в 1951 г.) и Наталья (в 1956 г.). Брат жены – Павел Трошков, 1924 года рождения, боец Сиверского истребительного батальона, созданного накануне начала немецко-фашистской оккупации в июле 1941 года в числе других местных подростков был выдан предателем, арестован 17 ноября 1941 года и казнен оккупантами в деревне Куровицы.

Владимир Исаевич трудился в колхозе «Память Ильича»: 13 лет – кладовщиком, 15 лет – бригадиром комплексной растениеводческой бригады, работал при знаменитом председателе Василии Михайловиче Грибове. Затем 10 лет его трудовая биография была связана с подсобным хозяйством колхоза в деревне Куровицы. Награжден медалью «За доблестный труд» (1970 г.).

После выхода на заслуженный отдых еще 5 лет работал надомником: делал заготовки для пластмассового цеха.

В 1987 году фронтовик был награжден юбилейным орденом Отечественной войны I степени.

Похоронен В.И. Богданов на Новосиверском кладбище.

Михаил Михайлович Панков

Легендарной личностью среди гатчинцев-фронтовиков был М.М. Панков (1921–1981 гг.), полный кавалер орденов Славы.

Михаил Михайлович был уроженцем деревни Рословка Бежецкого уезда Тверской губернии и происходил из крестьянской семьи. Окончил среднюю школу в городе Рыбинске, приехал в Ленинград и поступил в Политехнический институт, но учиться пришлось недолго. В 1939 году Дзержинским районным военкоматом города Ленинграда его призвали в Красную армию. Михаил Панков проходил службу на учебном танковом полигоне в окрестностях города Луги.

Первая боевая тревога застала его во время учений. Через несколько дней после начала войны его полк перебросили в Красногвардейск (Гатчину), откуда предстояло отправиться на фронт. Боевое крещение механик-водитель танка БТ-7 Пятого танкового полка Михаил Панков получил в июле 1941 года под городом Островом в Псковской области. Впоследствии он воевал в районе поселков Синявино – Мга под Ленинградом на Северо-Западном и Волховском фронтах. Был трижды ранен, проходил лечение в госпиталях и каждый раз возвращался в танковую бригаду.

После последнего ранения в 1943 году, встав в строй в 16-ю отдельную танковую бригаду 59-й армии, получил танк Т-34. На броне своей новой машины он написал: «За Родину! За Ленинград!».

Ночью, следуя во главе группы танков, его «тридцатьчетверка» вырвалась далеко вперед. Вдруг на обочине дороги появилась женщина. Она махала руками – остановитесь!

– В чем дело? – спросил Панков, открывая люк.

– Немцы, много!

– Где?

– Километрах в двух отсюда, у станции.

Решение пришло сразу – атаковать. Машина рванулась вперед. Вскоре впереди показалась колонна вражеских автомобилей, охраняемая двумя танками. Два снайперских выстрела – и фашистские танки вспыхнули подобно факелу, так и не успев развернуть орудия… «Тридцатьчетверка» Панкова врезалась вглубь колонны, сокрушая всё на своем пути. Когда подоспели остальные танки, всё было уже кончено. За этот молниеносный бой механик-водитель старший сержант Панков был награжден первым орденом Славы III степени.

Неоднократно его танк оказывался во вражеском кольце, Михаил Панков трижды горел в боевой машине, на его счету – десятки уничтоженных орудий и огневых точек противника. На фронте в 1942 году М.М. Панков вступил в партию. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении территории Псковской и Новгородской областей. В конце войны воевал в составе 3-го Прибалтийского фронта. Был награжден еще двумя орденами Славы II и I степеней (1944, 1945 гг.), орденом Красной Звезды (1944 г.), медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.

Об одном из подвигов Михаила Михайловича Панкова хочется вспомнить отдельно. Однажды, когда бои уже шли на территории Германии, разведчики сообщили, что неподалеку от расположения соединения, в которой находился танкист, располагается концентрационный лагерь, и его усиленно охраняют фашисты. Имелись сведения, что охранники готовят узников к уничтожению. Необходимо было немедленно захватить лагерь, не дав врагу совершить свои злодеяния. Эта операция была поручена танкистам.

Первым на территорию конц-лагеря, сокрушив отчаянное сопротивление гитлеровцев, ворвался танк Михаила Панкова. Узники были спасены, охранники в панике бежали…

Победу он встретил на Эльбе в звании лейтенанта.

После демобилизации в 1945 году работал военруком в Рыбинском ремесленном училище. После окончания машиностроительного техникума по распределению М.М. Панков был направлен на завод имени Рошаля в Гатчину. Так он стал жителем поселка Мариенбург (улица Рысева, дом 57). С 1948 года трудился рабочим, бригадиром, технологом цеха, главным инженером завода. В 1963 году заочно окончил Ленинградский политехнический институт. Участвовал в общественной работе, принимал участие в уроках Мужества в местных учебных заведениях. В 1981 году вышел на заслуженный отдых.

Ветеран войны и труда был похоронен на Гатчинском городском кладбище. В 1985 году на могиле М.М. Панкова был установлен бюст героя (скульптор В.В. Шевченко). На церемонии открытия присутствовали его однополчане. Рядом похоронена его вдова – Анна Васильевна. Памятная доска, посвященная М.М. Панкову, в 2005 году была установлена на здании бывшего заводоуправления в Мариенбурге (скульптор Ю.Ф. Кузнецов). В нашем городе проживают его потомки.

Пётр Григорьевич Ершов

Петра Григорьевича Ершова (1920–2010 гг.) помнят многие жители поселка Кобринское. Он уроженец Псковской области. В период начавшейся коллективизации его отец, зажиточный крестьянин, был репрессирован, а семья – лишена частной собственности. Мать с семью детьми была вынуждена искать работу и другое местожительство.

В 1933 году Ершовы поселились в Сиверской. Здесь Петр учился в средней школе, а с четырнадцати лет пошел работать – сначала на строительные подряды, впоследствии стал токарем. С 1940 года служил в Красной армии, был рядовым.

22 июня 1941 года он проходил службу на пограничной заставе на советско-польской границе в окрестностях города Гродно. В первый день войны в яростной атаке с вероломно напавшим противником красноармеец 152-го корпусного артиллерийского полка Ершов получил ранение, попал в полевой госпиталь, где 24 июня оказался в немецком плену. С этого времени он находился в шталаге №324 в городе Гродно (лагерный номер – 9626), в других фашистских концлагерях, был отправлен в немецкое рабство и до апреля 1944 года трудился в инструментальной мастерской на военном заводе в Кёнигсберге. Жил на территории интернационального трудового лагеря в бараке, познал все этапы унижения со стороны врага.

Петр Ершов был освобожден нашими войсками в Кёнигсберге и после прохождения фильтрационного советского лагеря военнопленных, с 20 апреля 1944 года, оказался в штрафной роте, где ему пришлось своей кровью «смывать» позорное клеймо бывшего военнопленного. В боевых сражениях красноармеец Ершов был дважды ранен и находился на лечении в эвакогоспиталях. Затем он воевал в составе 99-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии, был артиллерийским оператором-звукометристом. Участвовал в освобождении Польши и Германии. После окончании войны П.Г. Ершов был награжден медалью «За победу над Германией».

Демобилизовавшись из армии, он вернулся в родные места и устроился работать механиком Сиверского лесхоза. Узнав о начале освоения Кобринского торфопредприятия и строительстве поселка торфяников, с 1948 года фронтовик трудился здесь машинистом паровоза транспортного цеха. Затем возглавил работу жилищно-коммунального отдела, отдела снабжения торфопредприятия. Он хотел вступить в партию, но его не приняли по причине нахождения в плену…

В августе 1957 года из Гатчинского военкомата пришло важное известие о награждении Петра Григорьевича Ершова орденом Славы III степени за боевые заслуги. Этой наградой был отмечен его личный вклад в защиту Отечества в первый день начала войны, несломленность духа в период нахождения в немецком плену и за последующие боевые заслуги. После этого события отношение к ветерану войны резко изменилось!

С 1957-го по 1980-й годы П.Г. Ершов был заместителем директора торфопредприятия «Кобринское». Он активно занимался общественной работой, стал ударником Коммунистического труда, в 1970 году награжден медалью «За доблестный труд». В апреле 1977 года его имя было занесено в «Книгу Почёта» тружеников предприятий Гатчинского района. Он избирался депутатом Кобринского поселкового совета.

Его супруга – Вера Васильевна Ершова – уроженка поселка Высокоключевой, пережившая годы немецко-фашистской оккупации, многие годы работала в Кобринском отделении связи, с 1973-го по 1981-й годы была его заведующей. Познакомились они в годы войны, в Кёнигсберге, куда угнанная с родных мест с матерью она трудилась на военном немецком заводе. После освобождения и окончания войны договорились встретиться и… встретились, прожив счастливо многие годы.

Андрей Бурлаков