Встретились как-то три гроссмейстера в Приоратском дворце

Так мог бы начинаться анекдот про выдающихся шахматистов, приехавших в Гатчину посмотреть на единственное в России землебитное здание конца XVIII века. Но речь пойдет о других гроссмейстерах. И не только о них.

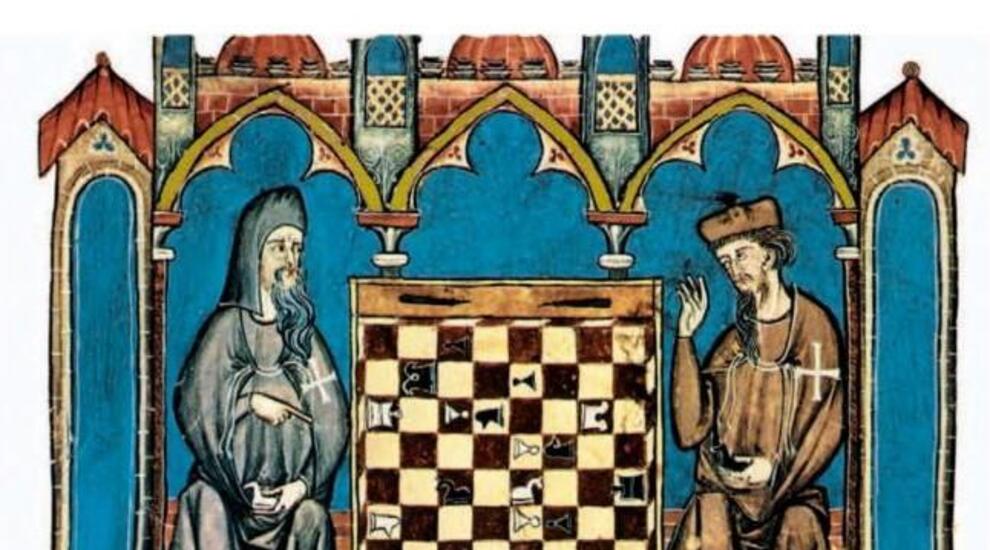

Гроссмейстер – этим словом на немецкий манер называют великого магистра, то есть главу какого-нибудь европейского духовно-рыцарского ордена. В случае с Приоратом – это Мальтийский орден. Именно мальтийским рыцарям император и в то время уже сам глава этих рыцарей Павел I пожаловал в собственность 23 августа 1799 года этот необычный дворец. Подарить подарил, но вот рыцари, кажется, так никогда не побывали в своем загородном дворце?! Широко бытует именно такое мнение. Впрочем, как известно, широта распространения того или иного мнения не всегда свидетельствует о его истинности.

Да, действительно, пока не обнаружено никаких сведений, согласно которым в Приоратском дворце проходили какие-либо официальные собрания кавалеров Ордена. Верховный священный орденский совет – правительственный орган организации во главе с самим великим магистром – в Гатчине собирался дважды: 8 сентября и 1 декабря 1799 года, однако не в Приоратском, а в Большом дворце. Зато «мальтийцы» посещали свой рыцарский замок по другим поводам.

2 сентября того же 1799 года Павел с родственниками, приближенными и гостями-послами, «прибыв в Приорат, изволили в оном иметь приуготовленный до сего полдник». На той трапезе присутствовало 49 человек, 23 из них, по нашим подсчетам, являлись на тот момент кавалерами, командорами, кавалерственными дамами (да, они присутствовали в Ордене с момента его зарождения!) разного звания и ранга Великого приорства Российского. Эта вторая, некатолическая, ветка рыцарской корпорации появилась в Российской империи за год до того с согласия тогдашнего, предыдущего, гроссмейстера Фердинанда фон Гомпеша и с одобрения высшего орденского руководства. Правда, кавалерственные дамы – императрица Мария Федоровна, ее дочери – великие княжны Александра, Елена и Мария, невестка великая княгиня Елизавета Алексеевна и фрейлина княжна А.П. Лопухина – не относились ни к одному из двух Российских приорств.

Некоторые имена кавалеров и командоров относительно широко известны. В первую очередь это престолонаследник, великий князь и великий приор Российского приорства Александр Павлович, а также статские, военные и придворные чины, разумеется, весьма высокого положения: Г.Г. Кушелев, И.П. Кутайсов, Н.П. Шереметев, А.Н. Салтыков, А.Л. Нарышкин, Ф.П. Уваров, П.Л. Давыдов. Часть присутствовавших за трапезой особ мужского пола стала кавалерами Ордена через некоторое время, например, любимец императора П.Х. Обольянинов. На своих парадных портретах все упомянутые непременно изображены с восьмиконечным мальтийским крестом на груди или на шее.

Полдничали в Приоратском дворце и будущие родственники императорской фамилии: наследный принц Мекленбург-Шверинский Фридрих Людвиг и его младший брат Карл. Несколько позднее, 12 октября 1799 года, в Гатчинском дворце состоялась свадьба Фридриха и великой княжны Елены Павловны. Будучи лютеранами, а не католиками, братья вошли в звании кавалеров большого креста в Великое приорство Российское, к которому относились и православные российские подданные, а также и остальные, перешедшие в православную веру.

В свите немецких принцев находился барон Август фон Люцов – военный и дипломат из древнего Мекленбург-Шверинского дворянского рода. Именно он и вел переговоры с российским двором о бракосочетании Фридриха и Елены Павловны. Павел пожаловал его в командоры Ордена за «усердие, знания… и успехи в руководстве воспитания Его Светлости Наследного принца Мекленбургского жениха любезной дочери нашей Елены Павловны». Позднее фон Люцов устраивал также союз другой дочери Павла, Марии, с принцем Саксен-Веймарским.

А познакомился будущий государь с будущим командором Российского приорства еще в 1782 году, когда путешествовал с супругой по Европе. Фон Люцов состоял тогда при принце Фридрихе Вюртембергском, старшем брате Марии Федоровны. Часть поездки они совершили все вместе, барон при этом исполнял обязанности распорядителя путешествия, обеспечивая и организовывая всё необходимое. Фон Люцов также присутствовал на той трапезе в Приорате.

Примечателен еще один участник «Приоратского полдника» – герцог Баварии Вильгельм, прадед Елизаветы Баварской, впоследствии той самой австрийской императрицы Зизи. За несколько дней до того, 28 августа, Павел принял герцога на аудиенцию в своем Нижнем тронном зале Гатчинского дворца. Воссоздание этой тронной, кстати, близится к завершению, и пока еще посетители музея иногда могут увидеть за стеклянными стенами специально сооруженного коридора реставрационный процесс.

После аудиенции у императора герцога Вильгельма приняла в «почивальной своей среднего этажа комнате» императрица. «Нет-нет, не подумайте ничего предосудительного!» – сказал бы садовник Савелий Петрович, один из персонажей нового аудиоспектакля по Дворцовому парку «Загадки Гатчинского эха». Опочивальня едва ли использовалась по прямому назначению: во всяком случае, однозначных свидетельств тому пока не обнаружено. Как и другие парадные залы той эпохи, она служила показателем высокого положения хозяев – она должна была поражать красотой, роскошью и вкусом, приводить подданных и иностранных гостей в благоговейный трепет. И прием европейского гостя, впрочем, единожды зафиксированный в документах XVIII века, видимо, не случайно прошел в царской спальне.

Неизвестно точно, о чем беседовали баварский герцог и российская императрица. Одной из целей приезда в Россию Вильгельма были переговоры о возможном брачном союзе великой княжны Екатерины Павловны и баварского принца Людвига. И вряд ли герцог затрагивал вопрос восстановления Великого приорства Баварского Мальтийского ордена.

По этому поводу в Петербург и Гатчину прибыла в это же время еще одна делегация из Баварии – мальтийские рыцари во главе с бароном Иоганном фон Флаксланденом. Этот бальи – кавалер большого креста – стоял в 1781 году у истоков создания Великого приорства Баварского. Также весьма значимую роль в этом процессе играл баварский курфюрст Карл Теодор, который до конца жизни, как и российский император, покровительствовал Ордену в своих владениях. Поскольку законных наследников у Карла Теодора не было, после его смерти владетелем баварских земель стал его родственник – Максимилиан IV Иосиф.

Еще при жизни двоюродного дяди Максимилиан выражал не-удовольствие по поводу «мальтийства» в Баварии и после прихода к власти в 1799 году ликвидировал там Орден. Активное участие в этом принимал как раз герцог Вильгельм. Упразднение Баварского приорства вызвало недовольство великого магистра. Барон Флаксланден же считал, что интересы Ордена и Баварии тесно связаны с Россией.

О ситуации в Баварии он докладывал русскому двору. В июне 1799 года в своем письме Флаксландену Павел назначил того полномочным представителем России и великого магистра в делах Ордена. В итоге после длительных переговоров, после появления слухов о возможной военной реакции России был заключен договор о восстановлении Великого приорства Баварского в своих правах. В Россию отправились орденские делегаты во главе с бароном Флаксланденом.

12 ноября на аудиенции в Гатчинском дворце они передали Павлу I договор о восстановлении Баварского приорства. Император пожаловал барону орден св. Александра Невского. А вот герцогу Вильгельму Павел вручил орден св. Андрея Первозванного. Знак ордена присутствует на гербе герцога. Есть в нем также и восьмиконечный мальтийский крест. С мальтийским же крестом Вильгельм предстает на некоторых своих парадных портретах. В списках обоих Российских приорств он не значится – очевидно, герцог был кавалером своего родного Баварского приорства.

Среди приглашенных на трапезу в Приорате был еще командор Российско-католического приорства князь Михаил Иероним Радзивилл. Более того, его давние предки, а затем старший сводный брат Юзеф Николай являлись родовыми командорами. Еще в 1610 году Николай Христофор по прозвищу Сиротка учредил в Столовичах фамильное командорство Мальтийского ордена. Оно стало первым земельным владением Ордена не только в Речи Посполитой, но и вообще в Восточной Европе. Михаилу Иерониму удалось при жизни старшего брата перевести должность родового командора на своего малолетнего сына Людвига Николая, и затем несколько десятилетий фактически он сам вместо него возглавлял Столовическое командорство. Наш земляк, уроженец деревни Батово, поэт и

декабрист К.Ф. Рылеев, кстати, служил в этом ныне белорусском агрогородке и зазывал туда к себе друзей:

Друзья! Прошу, спешите:

Я ожидаю вас!

Мрак хаты осветите

Весельем в добрый час…

Мальтийские кавалеры и дамы в меньшем составе собрались в том году в Приорате еще раз, 8 октября. И вновь эта была трапеза.

В следующем 1800 году в начале августа великий магистр Павел I со старшими сыновьями несколько дней проживал в Приоратском дворце. Александр и Константин входили тогда в Священный совет Ордена: первый – в должности генерал-фельдмаршала, второй – генерала кавалерии. Впрочем, то пребывание в Приорате не было связано с орденской деятельностью и отправлением Павлом своих магистерских обязанностей. Более месяца в Гатчине проходили маневры, и Павел избрал Приорат в качестве ставки главнокомандующего. Между выездами на учения и смотры в «рыцарском замке» накрывали обеды и ужины.

Помимо обыкновенного придворного окружения, состоявшего, повторимся, сплошь из мальтийских кавалеров и кавалерственных дам, за царским столом присутствовал генералитет. Среди них – мальтийские командоры: генерал-майор И.И. Дибич, генерал-майор И.С. Алексеев, генерал-лейтенант Э.О. де Ришелье. Тот самый легендарный градоначальник Одессы. В Одесском гербе, как и в Гатчинском, появился в те годы мальтийский крест. Ришелье исповедовал католицизм, но значился в списках не римско-католического приорства, а православного. О тонкостях вступления в Мальтийский орден в Павловское, и не только, время всех интересующихся автор отсылает к трудам специалистов-историков.

Скептически настроенный читатель, наверно, уже давно восклицает: «Да какие же это рыцари! Эти – православные русские, другие – немецкие протестанты, и те и другие – женатые и детные. Вот разве что католик Ришелье или князь Радзивилл. Правда, оба тоже женатые. А последнего из Польского приорства в свое время, вроде, исключили».

Да, это так. Но Павел I всего лишь следовал установлениям, традициям и практикам своих предшественников. И до его магистерства существовали женатые мальтийские рыцари и мальтийцы-протестанты. И всё это было официально, с разрешения и одобрения руководства Ордена. Так что приходится, кажется, признать, что рыцари в Приоратском дворце всё же бывали.

Ну а как же встреча трех гроссмейстеров в Приорате?! Да, здесь автор немного слукавил. Слово «встретились» в заголовке следовало бы взять в кавычки. Лично, в жизни друг с другом встречались только двое из них. И эти же двое видели великого магистра и императора российского

Павла I в Приоратском дворце только на портретах. Их «встреча» случилась 1 октября 2015 года, как раз в день рождения Павла Петровича. В Россию тогда прибыла делегация Мальтийского ордена во главе со своим главою Мэтью Фестингом. Об этом визите в Гатчину напоминают медали, подаренные ими музею, их можно увидеть в залах Приората.

Но кто же третий гроссмейстер?! На тот момент он еще таковым не являлся, поскольку двух великих магистров в Ордене одновременно быть не может. Вместе с Мэтью Фестингом Приоратский дворец тогда посетил Джон Данлап – канадский юрист, принятый в Орден в 1996 году и принесший монашеские обеты в 2008. Уже третий год Джон Данлап возглавляет древнюю рыцарскую корпорацию. В ее истории он первый заокеанский великий магистр.

Так что встреча в Приоратском дворце трех гроссмейстеров – одного из прошлого, другого из настоящего и третьего из будущего – можно всё же сказать, произошла. Настоящий и будущий великий магистр отдали дань уважения своему предшественнику, пусть даже считающемуся орденским главой де-факто, а не де-юре, признавая тем самым его решающую роль в спасении организации в конце XVIII века.

Даже рыцари понимают, что без знания прошлого – нет будущего! Во всяком случае… светлого.

Антон Ананьев

Фото из открытых источников