Рыбицы – деревня с интересным названием. Часть 1

В стороне от больших шоссейных дорог, в 4-х километрах от железнодорожной станции Сиверская расположена дачная деревня Рыбицы, в которой нет особых достопримечательностей. Ее основатели выбрали красивое, живописное место среди лесов, нив и лугов на прибрежной возвышенности рядом с рекой Оредеж.

Рыбицы – старинное селение. Деревня впервые упоминается в Новгородской писцовой книге 1499/1500 годов. В ней среди сел и деревень Водской пятины Великого Новгорода, в Грязенском погосте упоминается деревня Гребцы на берегу реки Оредеж, предшественница будущей деревни Рыбицы. Почему же и когда произошло изменение ее названия?

Ингерманландский след

Время не сохранило описаний Рыбиц времен Великого Новгорода, когда она входила в состав Копорского уезда с административным центром в крепости Копорье.

С 1617 года эта деревня, среди прочих в Грязенском погосте, оказалась во владении шведов. Воспользовавшись тяжелым положением, сложившимся на Приневских землях, захватчики создали на русских землях новую провинцию, которая получила название Ингерманландия. Оккупация этого края продолжалась почти столетие. За это время шведы сумели навязать местному православному населению свою веру и обычаи. Все, кто не хотел жить под «свейской короной» (на гербе Швеции того времени были изображены три позолоченные короны), бежали на русскую землю: благо граница проходила несколькими километрами южнее Оредежского края.

Так случилось и с деревней Гребцы, опустевшей на некоторый период, но ненадолго. На мес-

то заброшенного селения были переселены прибывшие из Финляндии крестьяне, исповедавшие лютеранство. Именно тогда, в ХVII веке, из-за переселенцев произошло искажение название деревни: Гребцы постепенно стали Рыбицами.

В самых ранних шведских документах 1620-х годов деревня упоминается еще под старым названием – Grebitzi, но к последней четверти ХVII века приобретает уже привычное нам сегодня название – на карте 1699 года обозначена как Rebitzi, хотя тоже в некотором искаженном варианте. Потомки финских переселенцев проживают в деревне до сих пор.

По ступенькам истории

После освобождения этих земель в начале ХVIII века Петр Великий пожаловал их своему сыну царевичу Алексею. Рыбицы – крошечная деревня в царской вотчине – почти не фигурирует в архивных документах. Она была приписана к церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено, где и находилась главная усадьба царевича, а впоследствии других родственников Петра I. Это были императорские владения, и деревня еще долго входила в состав Дворцовой Рождественской мызы. На карте Ингерманландии 1727 года, составленной И.К. Кирилловым, обозначена деревня Рыбицы.

В Метрических книгах Рождественской церкви встречаются сведения о местных крестьянах православного вероисповедания.

Согласно «Исповедальным ведомостям» этой же церкви, в Рыбицах упоминаются всего два двора, в которых проживали русские крестьяне. Сколько дворов числилось за финским населением деревни – неизвестно. По рассказам старожилов финское население всегда составляло большинство. Местные лютеране были приписаны к кирхе Святой Екатерины, расположенной в приходской деревне Кобрино.

В 1777 году губернским землемером Вахмутом проводилось генеральное межевание этих земель. В период правления императрицы Екатерины II по соседству с деревней был учрежден уездный город Рождественск (или Рождествено), упраздненный сразу же после ее смерти в 1796 году новым императором Павлом I. Однако именно в этот период население деревни значительно увеличилось, а местные крестьяне принимали активное участие в строительстве и обслуживании нового почтового тракта – будущего Киевского шоссе. Известно, что в 1797 году они поставляли на Рождественскую почтовую станцию отменных лошадей. Они также заключали подряды на заготовку леса в дворцовой вотчине.

21 декабря 1797 году своим Именным указом государь жалует деревню Рыбицы вместе с другими селениями Лязево и Кургино, приписанным к Куровицкой мызе (всего 208 крепостных душ) инспекторше Санкт-Петербургского воспитательного общества благородных девиц Анне Федоровне Рошток: «в награду ея усердной службы». А еще через месяц Павел I присоединяет к этим землям мызу Сиверска с деревнями Старая Сиверка и Межно.

В 1800 году при этой владелице снова проводится генеральное межевание, выполненное губернским землемером Молчалиным. В документе, хранящимся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, приводится описание владений и их границ, составленное землемером: «1800-го года октября 8 дня по Указу Его Величества Государя Императора Павла Петровича Самодержца Всероссийского и прочая и прочая учинена межа в Санкт-Петербургской губернии в Со-фийском уезде из общей округи Рождественской волости с деревнями… именуемыми Лязиеву, Кургину и Рыбицы с их сенными покосами и лесными и прочами угодьями…»

Из «Исповедальной росписи» деревни Рыбицы за 1800 год можно узнать, что здесь находились крестьянские дворы Семена Терентьева, Дмитрия Гаврилова, вдовы Феодосии Андреевой, вдовы Параскевы Ларионовой, Трофима Кузьмина и Ивана Савельева, а общее количество православного населения составляло 39 человек.

Примечательным фактом в истории деревни можно назвать участие в Отечественной войне 1812 года местного ополченца, финского уроженца Миккеля Маттиева, погибшего на поле сражения.

Интересно отметить, что в деревне в 1818 году числилось три проживающих здесь крестьянина-старообрядца, приписанных к Ламповской раскольнической общине. В 1833 году в Рыбицах скончался бывший вотчинный управитель помещицы Рошток, крестьянин Семен Терентьев, которому шел 93-й год. Его похоронили на Рождественском сельском кладбище.

С 1836 года деревня принадлежала родственникам скончавшейся А.Ф. Рошток и вскоре была выставлена на торги. На момент продажи в поместье проживало 303 «ревизские души» мужского пола, из них в Рыбицах – 148 крестьян (69 мужчин и 79 женщин). Местные жители занима-лись хлебопашеством, скотоводством и рыболовством.

В составе княжеской вотчины

С 1839 года новым владельцем этих мест становится князь Лев Петрович Витгенштейн, сын знаменитого фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 года П.Х. Витгенштейна, владельца усадьбы «Дружноселье», обширные владения которого включали сиверские и вырицкие земли. Тогда же была создана Дружносельская вотчинная контора, преобразованная после отмены крепостного права в Дружносельскую вотчину.

По сведениям на 1844 год в Рыбицах имелось 29 крестьянских дворов. Основным населением деревни были финские крестьяне, которых к 1848 году насчитывалось 98 человек (44 мужчины, 54 женщины).

Известно, что в 1864 году в деревне произошел пожар, начавшийся в доме финна Югана Адамова. Помещик выделил погорельцам для строительства лес, финансовую помощь – 45 рублей, пожертвовало управление Дружносельской волости.

После смерти Л.П. Витгенштейна в 1866 году Рыбицы по наследству перешли к его сыну Федору Львовичу. В том же году землемером Агафоновым был составлен «План земли, наделенной крестьянам деревень Большево и Рыбицы», который документально закрепил сделку между помещиком и крестьянами. По этому разделу крестьяне получили землю под усадьбы, пашни, сенокос и пастбища; общее количество их земель составило 2654 десятин 544 саженей.

В Метрических книгах Рождественской церкви 1860-х годов упоминаются местные крестьяне: Иван Трофимов, Яков Семенов, Иван Ирадионов, Деомид Семенов, Илларион Гаврилов, Поликарп Семенов, Петр Иванов и другие. Сельским старостой на крестьянском сходе был избран Павел Осипов, переизбиравшийся на несколько сроков.

К 1874 году относится сохранившаяся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга жалоба рыбицких крестьян «на неправильное привлечение их к исполнению рекрутовской повинно-сти, так как они единственные основные работники у престарелых их родителей». Это обращение в уездное управление составили крестьяне Юган Павлов, Павел Петров, Юган Яковлев, Андрус Юганов и Юсеп Андрусов. Так, 23-летний Павел Петров сообщал, что после смерти в 1871 году его отца Петра Филиппова, на его попечении осталась «пре-старелая мать» 55 лет – Ева Семенова, у него также были жена и дочь пяти лет. Как разрешилась эта ситуация – неизвестно.

27 июля 1906 года Рыбицы попали в сводку революционных событий, на что указывает рапорт Царскосельского уездного исправника петербургскому губернатору о неразрешенных сходках крестьян деревень Большево и Рыбицы:

«Доношу Вашему превосходительству, что… по только что полученным сведениям 20-го и 23-го сего июля в деревне Большево и Рыбицы были неразрешенные сходки местных крестьян, на которых присутствовавшие три неизвестных лица возбуждали крестьян не платить казенных повинностей и не поставлять для армии солдат».

Духовная жизнь и занятия крестьян

В старину деревня делилась на «русскую» и финскую» части. Главным православным праздником рыбицких крестьян, согласно статистическим сведениям Рождественской церкви, был праздник Космы и Дамиана, посвященный братьям, святым бессребреникам, врачевателям и чудотворцам, который отмечался дважды в году: летом и осенью.

Крестьяне по традиции выдавали своих дочерей замуж за женихов из соседних деревень. Например, в 1886 году дочь рыбицкого крестьянина Деомида Семенова – Анна Деомидова, 19 лет – вступила в законный брак с сыном крестьянина из деревни Большево Иосифа Маркелова – Матвея Иосифова, 19 лет.

В 1896 году в деревне находилось 10 дворов, в которых проживали русские крестьяне. Самой распространенной среди них была фамилия Ивановы. Василий Александрович Иванов перед Октябрьской революцией избирался деревенским старостой. Крестьяне занимались дачным промыслом, сдавали на лето свои дома небогатым петербуржцам, некоторые извозничали на станции Сиверская, зимой подавались на заработки в столицу.

В 1949 году гатчинский краевед Ангелис Николаевич Лбовский записал вспоминания о прошлом старейшего жителя деревни, бывшего извозчика Григория Алексеевича Степанова. Тетрадь с этими записями хранится в рукописном отделе Российской национальной библиотеки.

В 1904 году количество финского населения составляло 121 человек. Самая распространенная фамилия в деревне в дореволюционный период – Авикайнен. Финское население занималось хлебопашеством, огородничеством, садоводством и молочным животноводством, торговлей сельскохозяйственной и кустарной продукции. Среди местных жителей было немало долгожителей.

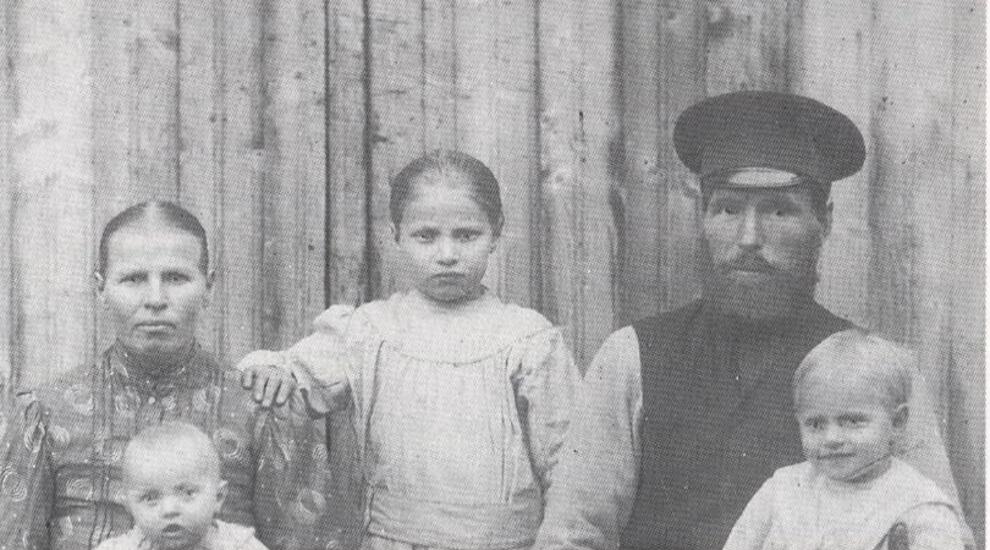

Этот край гордился своей старейшей жительницей Анной Ивановной Монтонен (1887–1992 гг.), уроженкой и постоянной жительницей деревни Рыбицы, которая прожила 107 лет. В последние годы жизни к А.И. Монтонен приезжал первый пастор возрожденной Губаницкой кирхи в Волосовском районе Арво Сурво, один из главных подвижников современной Ингерманландии. Он записал со слов долгожительницы фольклорное народное творчество.

«Автомобиль Арво Сурво подъезжает к одному из домов в деревне Рыбицы. Типичный крестьянский дом, ухоженный, чистый, на полу традиционные домотканые цветастые половики…», – рассказывала в одной из публикаций в феврале 1990 года газета «Гатчинская правда». В чем секрет долголетия Анны Монтонен? «Мне очень повезло с мужем, который не пил и меня очень любил, – отвечает она. Немало испытаний пришлось ей пережить, но тот нравственный багаж, полученный в деревенской духовной школе много десятилетий тому назад, помог ей на долгом жизненном пути…».

В 2002 году я приезжал записать рассказы о прошлом к ее дочери, которой было тогда 90 лет. Сейчас в Рыбицах живут потомки А.И. Монтонен.

Андрей Бурлаков

На фото: Семья А.И. Монтонен из Рыбиц. Фотография 1920 года (из архива Арво Сурво); Лев Петрович Витгенштейн.