Олег Кирьянов: «Красоте горных пейзажей никогда не устаешь удивляться»

Олег Кирьянов – востоковед, журналист и… альпинист. Гатчинцам он стал известен именно в последней ипостаси. Фотография с вершины Аннапурна-IV, где Олег Кирьянов держит флаг Гатчины – привет всем землякам и признание в любви родному городу – привлекла внимание сначала «Гатчинской правды», а потом и других пабликов. Поэтому наша сегодняшняя беседа – о горах, их красоте и о трудностях восхождений.

- Расскажите немного о себе. Где вы родились?

- Я родился во Владимирской области, город Лакинск. Но, когда мне еще не было года, с родителями переехал в Гатчину и с тех пор жил в нашем городе.

- В какой школе учились?

- Учился в Гатчинском лицее № 3. После 8-го класса ушел в Ленинградское Суворовское военное училище, закончил его.

- Ничего себе! Но военную сферу вы всё же сменили.

- Да, я решил пойти по гражданской линии – поступил на восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета, на отделение корейской филологии. На третьем курсе уехал на стажировку в Сеул, в Южную Корею, и там уже снова начал учебу с первого курса на факультете международных отношений. Бакалавра и магистра я получил в Сеульском государственном университете. Так что альма-матер, получается, и СПбГУ, и Сеульский университет. Хотя именно в Сеуле я проучился дольше – 6 лет. А вот кандидатскую степень я защитил в России, когда приехал работать в Москву. Я защитил свою работу и стал кандидатом исторических наук в Институте стран Азии и Африки Московского госуниверситета

- Очень интересный опыт. Сколько лет вы прожили в Южной Корее?

- В общей сложности я более 20 лет там прожил.

- Это почти вся моя жизнь на данный момент! Чем занимаетесь сейчас?

- Сейчас я работаю журналистом. Получается, ваш коллега. Занимаюсь как раз тематикой, связанной с моей специальностью, – новости Восточной Азии, из Кореи в первую очередь.

- Поговорим о горах. Гатчинцам вы стали известны именно как альпинист. На нашей странице в группе во «ВКонтакте» мы опубликовали ваше фото на пике Аннапурна-IV с флагом Гатчины. Это было признание в любви родному городу?

- Именно так. Хоть я сейчас живу в Москве, но Гатчина – это моя малая Родина. Очень люблю этот город, там мои родители, много друзей. Хотелось сделать что-то приятное моему городу и передать привет всем гатчинцам.

Как всё начиналось

- А когда вы начали заниматься альпинизмом?

- Спортом тем или иным увлекался постоянно, с детства. Мы с другом примерно 10 лет подряд ходили в походы по Алтаю, но потом друг по разным причинам – здоровье, семья и прочее – не смог продолжить регулярные походы. Я же в то время по работе в газете отвечал и за регион Центральной Азии. Во время одной из командировок разговорился, и мне посоветовали попробовать по серьезным горам походить: типа Памира, Тянь-Шаня. В Ала-Арче (это Кыргызская Республика) прошел курсы основ альпинизма и в 2013 году зашел на первую реально высокую гору – это был пик Ленина, высота более 7100 метров… Мне тогда было почти 40 лет, то есть заниматься я начал довольно поздно. Думал, что на этом и закончу свое увлечение, но на следующий год опять потянуло в горы, а потом опять… Вот до сих пор не могу расстаться…

Сразу хочу подчеркнуть, что я не профессиональный альпинист – занимаюсь этим как хобби, не более того. Так что не стоит меня ставить на одну доску с реальными профи, кто занимается этим в качестве работы и подготовлен куда лучше, чем я. Можно сказать, что я просто турист, но так сложилось, что поднялся на достаточно количество больших вершин. И всё же это хобби, я не профессионал.

- А что именно вас привлекает в этом виде спорта?

- В первую очередь меня привлекает красота гор, которая действительно, чем выше забираешься, тем лучше видна. Во вторую – суровый, но очень интересный мир высотных восхождений. Я специализируюсь именно на высотных восхождениях – это от 7000 метров и выше… Это хорошее испытание, проверка себя. В то же время желания кому-то что-то доказать, установить рекорды по количеству вершин или по другим параметрам – такого нет. Хожу в свое удовольствие. Просто тянет в горы…

Кроме того, горы и такие походы помогают понять, как удобно, хорошо и комфортно мы живем в привычных, цивилизованных условиях, где есть крыша над головой, теплая вода, квартира… После экспедиций такие удобства ценишь гораздо больше. Ну и, конечно, каждый подъем – это встряска для себя, это новые впечатления. С ними жить интереснее, добавляют вкуса к жизни. А также дают материал для репортажей, книг.

У меня книга, кстати, скоро выходит как раз про горные походы: «Горная зависимость, Записки случайного альпиниста» – такое название будет. Всё благодаря горам…

И еще одно: я не беспокоюсь по поводу лишнего веса, зная, что на больших высотах и при тех нагрузках это быстро всё теряется.

Весь мир на ладони

- Сколько пиков вы уже успели покорить?

- Первым из разряда действительно высоких, как я уже сказал, был пик Ленина, его высота 7134 метра. На территории бывшего СССР (в Кыргызской Республике, Республике Казахстан, Таджикистане) есть пять пиков выше отметки 7000 м: именно после восхождения на все из них и дают звание «Снежного барса». Вот из этой пятерки я взошел на четыре: пики Ленина, Хан-Тенгри (7010 м), Корженевской (7105 м), Коммунизма/Сомони (7495 м). Пытался зайти и на пятый, самый сложный технически, – пик Победы (7439 м), но не получилось.

А потом сложилось так, что переключился на Гималаи. Среди наиболее известных там – Эверест (8848 м), Лхоцхзе (8516 м), Манаслу (8163 м). Были и пониже, например Ама-Даблам (6812 м) – дважды. Покорял и пики попроще, типа Мера-пик (6476 м), Лобуче (6119м). В этом году решил-таки наконец сходить и на самую высокую точку России и Европы – Эльбрус (5642 м). Из самого свежего, недавнего – как раз Аннапурна-IV (7525м), это Непал, Гималаи.

- А часто случались неудачи? Какие вершины вас, так сказать, не пустили?

- Помимо пика Победы, где не получилось, не пустил к себе пик Макалу в Гималаях (8481 м). Тот же Хан-Тенгри поддался мне только со второй попытки. Тут всё в порядке: есть и удачные восхождения, а есть и такие, когда понимал: «Не в этот раз» и возвращался без вершины. Считаю, что такой опыт и понимание точки, в которой надо идти обратно ради того, чтобы выжить, тоже нужен.

- Какой момент в процессе восхождения самый эмоциональный? Что вы испытываете?

- Эмоции разные. С одной стороны, тяжело, пока проходишь процесс акклиматизации, знакомишься с горой, когда идет привыкание к высоте. Но всё новое, красивое – это новые впечатления. Красоте горных пейзажей никогда не устаешь удивляться. Иногда просто не верится, что это в действительности, а не пририсовано на небе фотошопом. Конечно, я рад, когда и если достигаю вершины, но теперь напряжение не покидает и на вершине. Подняться – это полдела, надо еще и благополучно спуститься, а это часто бывает сложнее и опаснее, чем подъем…

А вот как спустился в базовый лагерь, так примерно через несколько часов накатывает волна расслабления, отпускает. В душе какое-то просветление, спокойствие. Эйфория, ликование от восхождения были на первых вершинах – теперь всё спокойнее проходит. Я в основном наслаждаюсь ощущением выполненной работы, удачного похода, уже находясь в базовом лагере. И это чувство приятной легкости, просветление, что ли, остается потом еще пару недель, иногда до месяца. Очень хорошее чувство, оно тоже стимулирует ходить в горы…

- В самые сложные моменты похода что вам помогает продолжать идти? Может, есть какой-то девиз?

- Когда совсем сил нет и идти надо, пытаюсь себе говорить: «Ну просто еще один шаг!», а потом еще, и еще, и еще… Как-то не могу сказать, что сильно о чем-то думаешь – обычно идешь будто в состоянии медитации. Ты просто смотришь, куда дальше поставить ногу, куда еще подняться, и так до очередной промежуточной точки, а потом до следующей, и следующей. Ну а там когда-то, если повезет, в итоге и появится вершина.

Лучше гор могут быть только горы

- Как ваш организм реагирует на высоту? Была ли у вас горная болезнь, как с ней справляетесь?

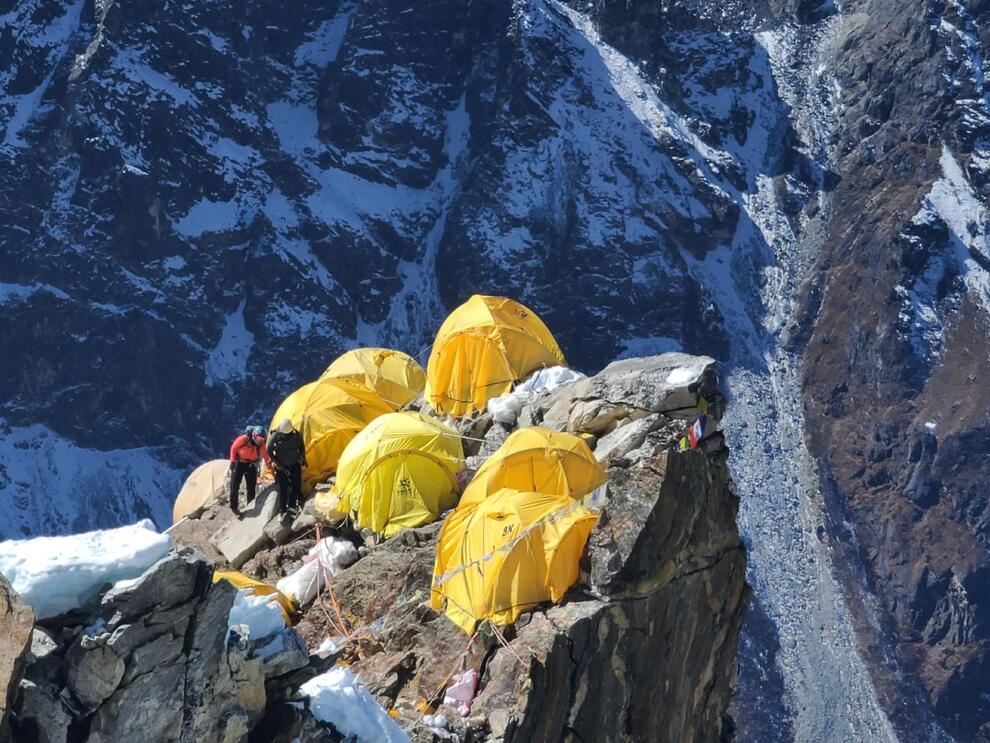

- Процесс привыкания к большим высотам неизбежен: он присутствует у всех, требует времени и определенного алгоритма поведения. Достаточно сказать, что базовые лагеря, откуда начинаются восхождения и куда мы спускаемся отдыхать, находятся на значительных высотах: обычно в диапазоне от 4200 метров до 5700 метров. Это уже серьезная высота: нехватка кислорода, перепады температуры, излучение солнца – там всё это чувствуется. Всегда поначалу немного болит голова, есть общее недомогание, но для меня это уже привычно. Да и организм имеет свою память – чем больше и чаще ходите в горы, тем легче это дается в дальнейшем. Но в любом случае нехватка кислорода, легкая головная боль поначалу гарантированы всем. Там другого способа нет: нужно просто терпеть и ждать, со временем организм привыкнет, и это пройдет. В этом и есть процесс акклиматизации. Это повторяется при подъеме повыше: снова головная боль, и снова надо ждать. И так до конца, пока не зайдешь на вершину.

- А как ваши родные и друзья относятся к занятию альпинизмом? Всё же это не самое обычное и безопасное хобби.

- У меня есть друзья, с кем познакомились именно в горах и с кем сдружились на почве альпинизма: тут, понятно, полное единение в плане эмоций, чувств. А для большинства это просто мое хобби. Кто-то в шахматы играет, кто-то марафоны бегает, кто-то студии рисования посещает, а вот мой бзик – горы. Обычно просто спрашивают, куда сходил, как там. Кого-то могут фотографии впечатлить. Но у меня почти нет тех, кто меня не понимает. Но я считаю, что пока не почувствуешь лично, вряд ли поймешь, какого это – быть там и что это такое.

- Несмотря на то что альпинизм – просто ваше увлечение, может, у вас есть цель?

- Повторюсь, я не профессионал, поэтому доказывать, ставить рекорды не хочу, не буду, да и не смогу. Моя цель – посмотреть побольше новых гор: они все удивительно красивы, у каждой своя особая неповторимая красота. Это хочется видеть снова и снова. Еще один бонус моего хобби – знакомство с интересными, подчас уникальными, нестандартными людьми.

- А в каком возрасте, как вы думаете, альпинисту стоит выйти на пенсию?

- Если мы говорим об этом как о хобби, то, наверное, в любом возрасте, когда надоедает, когда чувствуешь, что больше не можешь, не хочешь.

В альпинизме, конечно, очень многое зависит от физической формы. Но горы заставляют держать себя в тонусе, поэтому можно долго ходить. Горы ведь тоже разные есть по сложности и по длительности походов. Так что всё зависит от вас: как сами отправите себя «на пенсию», так и перестанете ходить. Если нормально за собой следить, то можно очень долго бродить по горам. Недавно один 86-летний итальянец поднялся на Манаслу в Гималаях, а эта вершина – более 8000 м. Есть на кого равняться.

- Есть мнение, что альпинизм – это опасный, экстремальный вид спорта. Вы с этим согласны? Как вы это ощущаете?

- В разделе страхования – да, альпинизм официально проходит как экстремальный вид спорта, но мое ощущение иное. Безусловно, есть определенные риски, но они есть и при походе дома в ванную: можно поскользнуться и, не дай бог, сломать что-то или похуже… Поэтому как при походе в ванну надо смотреть под ноги и быть внимательным, так и в альпинизме.

Вопреки утверждению некоторых, что любители гор, дескать, «адреналиновые маньяки», по моему ощущению альпинисты целенаправленно опасности не ищут. Я бывал в разных местах и видел любителей гор из разных стран: таких почти нет. Наоборот, альпинисты крайне внимательно относятся к вопросам безопасности, понимая, чем может грозить пренебрежение ими. Конечно, ситуации бывали разные, но я с вами общаюсь, жив-здоров – значит, всё заканчивалось благополучно.

Слухи об опасностях гор и альпинизма, с моей точки зрения, очень сильно раздуты и преувеличены в первую очередь теми, кто в горах никогда по-хорошему не бывал. Никто не ищет целенаправленно ситуаций, чтобы пощекотать нервы: впечатлений от тех же красот и физических трудностей и так хватает.

Это как с полетами на самолетах: по статистике – один из самых безопасных видов транспорта, куда безопаснее автомобиля, но любая авиакатастрофа сразу привлекает столько внимания, что потом вспоминают только ее, не учитывая, что каждый день благополучно совершаются десятки тысяч рейсов. С альпинизмом та же история: новости о чрезвычайных происшествиях в горах сразу попадают в газеты, это на слуху, а случаи-то единичные.

- Что насчет финансовой стороны вопроса? Дорого заниматься альпинизмом?

- Да, это недешевый спорт. Перелеты, снаряжение, организация питания, прочей инфраструктуры, транспорт – всё это стоит денег. Ну, к примеру, обычно восхождение на вершину в районе 7000+ метров занимает около 20–25 дней, а 8000+ метров – это уже месяц и более. Всё это время надо питаться, а это стоит денег. И это только один незначительный аспект, а таких много. Конечно, всё зависит и от того, куда именно вы собираетесь идти. Восхождения на Эльбрус, семитысячники Средней Азии вполне доступны по цене. Но надо иметь снаряжение. Добавьте сюда билеты на самолеты, проезд до базового лагеря и многое другое – может порядочно набежать.

- Но ведь в альпинизме есть какие-то спонсоры?

- Конечно, их роль очень велика, и часто они сильно помогают. Часто это те же производители снаряжения для походов, трекинга, альпинизма, питания, различных добавок и прочее. Есть и те, кому ради рекламы надо на вершину занести эмблему своей компании: они тоже могут выступить спонсорами альпиниста в обмен на фото с эмблемой. Отдельная тема сейчас это всевозможные инфлюэнсеры, которые получают донаты от подписчиков и на них идут в походы. Таких я тоже видел в горах.

- А в целом альпинизм – мужское или женское занятие?

- В основе своей горам всё равно, кто приходит. Другой вопрос, что спрос со всех одинаковый. Большинство альпинистов, конечно, мужчины, но есть и женщины. Многие из них добиваются выдающихся успехов, известны. Наверное, соотношение – я не ручаюсь за статистику, чисто по своим ощущениям – восемь к двум в пользу мужчин.

Это всё же постоянные физические нагрузки, которые чисто в силу природных факторов при прочих равных мужчины переносят лучше. К тому же мужчинам легче переносить бытовые не-удобства, какие-то вопросы гигиены. Могу еще привести простой пример: идут 3-4 человека, объединенные веревкой в одну связку, с обеих сторон – обрыв, никуда не уйти, и вдруг в туалет захотелось кому-то. Обычно мужчине проще решить вопрос, а женщинам сложнее, да и необходимо иметь определенный запас раскрепощенности – такова специфика… Впрочем, те дамы, кто начинает заниматься альпинизмом, достаточно быстро перестают стесняться там, где деваться некуда.

В целом мне кажется, что женщинам посложнее в альпинизме, чем мужчинам, но при желании кто угодно может добиться успехов и очень больших. Но женщины-альпинистки вызывают подсознательное восхищение: им сложнее, как уже сказал. И если женщина в этой сфере, то она особенная. Хотя в альпинизме, пожалуй, все, так или иначе, с характером.

- Есть ли профессионалы, которые вас вдохновляют на восхождения?

- Я очень уважаю Анатолия Букреева, Райнхольда Месснера. В свое время прочитал их книги: это настоящие легенды альпинизма. Но они впечатлили не только своими многочисленными успехами, а философией любви, уважения к горам. Это действительно влюбленные в горы люди и при этом очень скромные. Мне очень нравится одно из высказываний Анатолия Букреева: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они – храмы, где я исповедую мою религию». И это сказал человек, у которого огромный список гор, где он был, самые сложные маршруты…

Советы новичкам

- Давайте немного обсудим подробности этого вида спорта. Что новичкам стоит знать, к чему готовиться?

- Как говорит один из моих наставников: «В горах ДОЛЖНО быть трудно!». Трудности будут, лишения какие-то: будет холодно, жарко, тяжело, будет не хватать воздуха и прочего… Но это компенсируется красотой и прочими прелестями гор. Надо обязательно поддерживать физическую форму, быть спортивным.

Про первый маршрут могу сказать-посоветовать стандартную схему для тех, кто думает о больших горах, кто хочет в итоге добраться до самых высоких гор – тех же Гималаев и их восьмитысячников, ну или до вершины Памира, Тянь-Шаня. Обычно начинают с Эльбруса: это относительно недолго, но дает почувствовать, что такое высота, как проходит процесс акклиматизации, и понять, как именно ваш организм ведет на высоте. Реакция у всех бывает сильно разной, и пока не побываешь непосредственно там, то не узнаешь. Если Эльбрус нормально зашел, то уже можно переходить на семитысячники Центральной Азии, из них пик Ленина технически наименее сложный. Но качественно это иная высота, и вы сразу поймете разницу.

До Эльбруса я советую походить на курсы по основам альпинизма или скалолазания. Такие курсы-сборы регулярно проводят в альплагерях: Безенги, Актру, Ала-Арча и другие. Обычно их длительность 10–14 дней: поживете в горах, почувствуете, что такое, когда кислорода меньше; вас научат вязать узлы, использовать снаряжение, пользоваться ледорубом, кошками, ходить в связках – это всегда пригодится тем, кто хочет идти в горы. В свое время я начал с этих сборов: всё прошло весело, как поход, и при этом я многому научился.

А далее выбираете вершину на карте мира, и вперед. Только желательно для начала через какого-то местного туроператора, компанию, чтобы вам предоставили гида, помогли с логистикой, маршрутом. Сейчас таких компаний хватает во всех крупных горных районах. Вот такой путь.

- Что скажете по поводу подготовки к восхождению?

- Подготовка делится на физическую, техническую, психологическую части. Можно еще добавить финансовую.

Конечно, должна быть хорошая физическая форма, без этого никуда. Чем, кстати, и хорошо это хобби – заставляет вольно-невольно быть в форме и следить за фигурой. Психологически надо быть готовым, что будет нелегко и физически, и морально, что не будет теплой ванны по вечерам, что зачастую питание может быть своеобразным.

Снаряжение, вес рюкзака – это тонкости. Многое зависит от того, какая гора, какой маршрут, кто вам помогает, какой транспорт. Но в общем огромного веса рюкзаков на больших высотах надо избегать: это быстро изматывает и снижает шансы на восхождение. Так что приходится экономить на всём… Если совсем много вещей или надолго идете, то можно воспользоваться услугами портеров (носильщиков в горах), проводников. Список всего необходимого внушительный, поверьте. Поэтому обычно серьезных, высотных альпинистов можно легко вычислить в аэропорту: у них в качестве багажа специальные огромные водонепроницаемые баулы по 100–150 литров. Грубо говоря, для того чтобы высоко забраться, надо очень много «барахла».

- А есть какой-то сезон года, когда лучше всего заниматься восхождениями?

- Сезон индивидуален для каждого горного района мира. Возьмем тот же Эльбрус: на него ходят круглый год, но всё-таки идти лучше летом. На Памире, Тянь-Шане (то есть в горах Средней Азии) сезон – это июль-июнь. В Гималаях сезона обычно два – весенний (апрель-май) и осенний (октябрь-ноябрь), а в остальное время там муссоны, и в горы не ходят. В Южной Америке – Анды, Кордильеры – насколько я слышал, сезон – зима, хотя могу ошибаться. В целом же если есть силы, время и деньги, то можно круглый год так кочевать с одного горного региона в другой и наслаждаться вершинами. При желании можно постоянно быть в горах, превратившись в Йети.

- Можно ли как-то подготовиться заранее к природным опасностям гор, к погоде там? Или это всегда неожиданность для альпинистов?

- Погода – крайне важный фактор для успеха восхождения и иногда для жизни. Есть специальные сервисы точных прогнозов, ими лучше пользоваться. Если говорить про температуру, то это постоянные перепады. Вышло солнце – подчас жара, что хоть в плавках ходи, но в горах очень сильное солнечное излучение. А зашло солнце – сразу надевай пуховик. Ну и основная закономерность: чем выше, тем холоднее. Хотя мне запомнилось, что, когда спускался прямо с вершины Эвереста, было жарко в пуховике: такое было солнце, и штиль стоял – очень повезло с погодой. Но, конечно, это не угадать. Нужно быть готовым к самым разным перепадам и понимать, что чем выше, тем холоднее. И не забывайте, что ветер сильно добавляет ощущение холода.

Если говорить о природных опасностях, это оползни, камнепады, снегопады, лавины, ветра и прочее. Тут всего не перечислишь. Как только начинаешь ходить, так сразу понимаешь, где что. У каждой горы своя «слава». Та же Аннапурна имеет статус главной из 8000+ метров «горы-убийцы» из-за частых лавин. А на Эвересте опасен ледник Кхумбу, который начинается сразу за базовым лагерем, потому что он быстро движется по меркам ледников. У каждой горы – свое.

Мы желаем Олегу Кирьянову удачи в покорении следующих вершин. Пусть погода всегда благоприятствует, а красоты – вдохновляют!

Елизавета Суралева

Фото со страницы героя во “ВКонтакте”