Наследие Петра I в Ленинградской области

Даже самые гениальные и своевременные идеи реформатора останутся на бумаге или в мечтах, если нет искренне поддерживающих его сподвижников. Пётр искал и находил талантливых людей, отправлял их на учёбу, давал им должности и звания, и они затем воплощали его проекты в жизнь. Сегодня будем говорить о лучших корабелах, продемонстрировавших свой талант на Сяськой и Олонецкой верфях, а затем последовавших за Петром в Санкт-Петербург. Таких людей было много, но я предлагаю познакомиться с наиболее яркими из них – Федосеем Скляевым и Фёдором Салтыковым. Первому судьба уготовила карьерный и профессиональный рост, о судьбе Салтыкова можно было бы написать приключенческий детектив.

Федосей Скляев – главный конструктор и судостроитель

Федосей Скляев – ровесник Петра Первого, родился в подмосковном селе Преображенском, где его отец служил конюхом. В четыре года мальчик был зачислен «на государеву службу» – в «потешный полк», сформированный специально для забав царевича Петра. Когда будущий царь увлёкся постройкой судов, то рядом с ним среди других сверстников был и Федосей. В 1691 году из «потешного войска» сформировали два гвардейских полка – Преображенский и Семеновский, и Скляев, числившийся в «Петровом полку» бомбардиром, был записан в Преображенский полк в том же звании.

Как мы помним, в 1696 году в Воронеже началась постройка судов для предстоящего похода русской армии к Азову. Руководили на воронежской верфи голландские мастера, а в учениках у них были всё те же «робятки» из потешного войска, теперь уже «преображенцы». Когда на воду была спущена царская галера «Принципиум», Федосей Скляев стал матросом её команды.

После Азовского похода Петр Первый отправился инкогнито в Голландию, чтобы на практике постичь искусство кораблестроения у местных мастеров. Рядом с ним, среди других в отряде волонтёров был и Скляев. Вместе они проходили курс практического обучения у голландского корабельного мастера Герита Класа и под его руководством менее чем за три месяца построили небольшой фрегат «Апостолы Петр и Павел».

Затем была 4-хмесячная учеба в Англии. Историк морского дела И. Быховский пишет: «Теоретическая подготовленность английских кораблестроителей и обоснованность их конструктивных решений выгодно отличали их от голландских корабельных мастеров, выглядевших перед ними ремесленниками». В Англии Федосей Скляев изучал архитектуру корабля, черчение, быстро освоил английский язык, чтобы без посредников общаться со своими учителями.

Затем была Венеция, где работали лучшие создатели парусно-гребных судов. Петр отправил туда Скляева, Верещагина, Попова и Островского. Они работали и учились в местном арсенале, одном из лучших кораблестроительных предприятий на Средиземном море.

Забегая вперед, скажем, что знания, приобретенные у итальянцев, пригодились уже дома, при постройке гребных судов для балтийских шхер. Именно их участие в столкновении со шведским флотом сыграло решающую роль при первых победах на Балтике.

Скляев в Венеции поступил так же, как и в Англии: освоил итальянский язык, на котором и сдавал экзамены по корабельному делу, получив высокие оценки.

А Пётр уже торопит его возвращаться в Россию – дел слишком много, и все – срочные. Молодой государь заложил в Воронеже новый 58-пушечный корабль, назвав его «Предистинация», причём это было первое судно, заложенное без помощи иностранных специалистов. Но быть на строительстве неотлучно – не государево дело, нужны надёжные помощники.

Вернувшиеся из Италии Скляев и Верещагин продолжили начатое Петром. «Предистинация» – крупный линейный корабль, первый самостоятельный проект Федосея, который он воздвигал по чертежам Петра Первого. Через полтора года судно было спущено на воду и получило высокую оценку как иностранных специалистов, так и самого Петра, приехавшего на стапель.

А далее были ещё три линейных корабля – 50-70- и 80-пушечные, тоже по чертежам Петра. Федосей Скляев практически стал доверенным лицом царя и главным кораблестроителем в Воронеже.

В 1702 году, когда Татищеву понадобились помощники для организации Олонецкой верфи, Пётр отправил туда Скляева, Меншикова (Гаврилу), Пальчикова и Немцова. Опыт, полученный этими молодыми мастерами в Голландии, позволил вести строительство нескольких, и разных, моделей суден одновременно.

С каждым новым кораблём, спущенным на воду, росло мастерство их создателей. К примеру, в 1712 году, уже в Санкт-Петербурге со стапеля Адмиралтейства был спущен линейный 54-пушечный корабль «Полтава». Его проект принадлежит авторству Петра Первого и Скляева. В нём они использовали новейшие на тот период достижения как отечественной, так и иностранной кораблестроительной практики. Учли такие особенности Балтийского моря, как наличие частых высоких волн.

Петр, довольный мастерством Скляева, в ознаменование десятилетней с ним совместной работы в области кораблестроения в 1707 году произвел его в чин морского поручика Преображенского полка.

Примерно в это же время начинается разработка Скляевым, по идее Петра, «бригантины нового манера» – малой галеры для гребной эскадры Балтийского флота, применительно к условиям плавания в шхерах. Модель, спроектированная Скляевым, представляла собой уменьшенный на 30-40 % вариант венецианской галеры. Федосей создал малое гребное судно, которое при этом было ещё и трехмачтовым парусником, и оснащено пушками, и обладало высокими мореходными качествами. Оно имело от 12 до 18 пар весел, вмещало до 150 гребцов и солдат-десантников, а называлось «скампавея». Под руководством Скляева в 1713 г. на реке Ижоре было построено сразу 150 скампавей. Такие суда получили широкое распространение и составили основу гребной эскадры Балтийского флота. Они были очень удобны для действия в шхерах. Их успешно использовали для перевозки войск с техникой, артиллерийского обстрела вражеского побережья, разведки и высадки десантов.

В 1712 году Федосей Скляев по своим проектам заложил два двухпалубных линейных корабля в Санкт-Петербургском Адмиралтействе: 60-пушечный «Нарва» и 68-пушечный «Ревель». А через четыре года, спустив их на воду, приступил к постройке трехпалубного линейного корабля – 80-пушечного «Фридемакера». Он добился того, что все три корабля при полном ветре шли с большей скоростью, чем все построенные ранее.

Историки пишут, что «вступление «Фридемакера» в строй Балтийского флота стало новой страницей в истории отечественного кораблестроения. Во-первых, он оказался крупнейшим боевым кораблем в мире. Во-вторых, это был первый отечественный трехпалубный корабль с весьма мощной артиллерией. На его нижней палубе размещались 24-фунтовые, на средней – 16-фунтовые, и на верхней – 8-фунтовые пушки. Водоизмещение корабля превышало 2 тыс. тонн, а экипаж состоял из 800 человек».

Этот уникальный корабль спускали на воду, когда ещё вся акватория Адмиралтейства была скована льдом. Под руководством Скляева рота солдат-преображенцев прорубила в ледовом покрове Невы возле стапеля большую прорубь, в которой, по совету Петра, был оставлен битый лед. Он должен был сыграть роль амортизатора и притормозить корабль после спуска на воду, чтобы предохранить его корпус от удара о кромку льда проруби.

Этот корабль находился в строю Балтийского флота еще более 15 лет, выдержав, таким образом, испытание на прочность и долговечность.

Скляев неоднократно проводил суда, им построенные, к месту назначения: к примеру, с верфей Ладоги в Санкт-Петербург, или из Адмиралтейства – в Кроншлот. Но он, как утверждают историки, сопровождал Петра и в сухопутных сражениях. К примеру, под Полтавой он командовал ротой и, несмотря на ранение, отказался покинуть строй. За это Петр произвел его из морских поручиков в морские капитаны Преображенского полка.

...Скончался Федосей Моисеевич Скляев на 57-м году жизни 10 мая 1728 г. в результате приступа грудной жабы. Его тело было доставлено на военном судне по Неве к Александро-Невской лавре, которая стала последним прибежищем выдающегося кораблестроителя. За свою тридцатилетнюю деятельность под руководством Петра и самостоятельно Скляев построил 8 линейных кораблей, 2 фрегата, 2 шнявы, 1 яхту и более двухсот галер, скампавей, будар, буеров и иных малых судов. Фактически он был главным конструктором и кораблестроителем того времени.

Фёдор Салтыков - кораблестроитель, дипломат

Фёдор Степанович Салтыков родился в Тобольске, в апреле 1675 года. Он дворянин, из древнейшего русского аристократического рода, один из представителей которого воевал еще под знаменами Александра Невского.

В числе других российских юношей 22-летний Фёдор был отправлен Петром за границу обучаться кораблестроению. В течение трех лет он работал на верфях Саардама, Роттердама и Амстердама, основательно изучил голландский, немецкий и английский языки, хорошо освоил корабельную архитектуру и технологию кораблестроения. Когда Фёдор вернулся домой, Петр Первый, как водится, устроил ему экзамен и, убедившись в отличных знаниях «новобранца», произвел его в капитаны лейб-гвардии Преображенского полка.

Неоднократно Петр отправлял капитана Салтыкова за границу с дипломатическими поручениями, а уже с начала 1700 использовал его в качестве специалиста по судостроению. Сначала Федор Салтыков работал у Татищева на Сясьской верфи, где участвовал в постройке фрегатов, а затем был направлен в Лодейное поле в помощь Александру Меншикову для создания там Олонецкой верфи. Салтыков начал строить там первые суда для Балтийского флота.

Петр часто бывал в Лодейном поле, интересовался деятельностью Салтыкова, был ею доволен. В 1703 г. царь произвел его в корабельные мастера и назначил главным кораблестроителем новой Олонецкой верфи. Несмотря на то, что управление верфью отнимало много времени, Салтыков продолжал непосредственно участвовать и в постройке судов. Он разрабатывал чертежи многих судов, по некоторым сам же закладывал и строил суда. Именно в ту пору Салтыков по своему чертежу построил 28-пушечный фрегат «Флигель-де-Фам», затем вместе с Гаврилой Меншиковым строил «государевы» суда – 18-пушечные шнявы «Диана» и «Наталья». Там же, на Олонецкой верфи, Салтыков построил транспортное судно и несколько скампавей для галерной эскадры Балтийского флота.

Так же, как и Скляев, Федор Салтыков участвовал в организации работы Санкт-Петербургского Адмиралтейства, в разработке чертежей первых закладывавшихся там кораблей и оказывал помощь в организации технологического процесса их строительства.

Пётр снова торопится: он хочет ускорить становление Балтийского флота, увеличить его мощность. В дополнение к кораблям и фрегатам, строившимся на верфях Санкт-Петербурга, Ладоги и Архангельска, он решил приобрести еще несколько судов за границей. Но делать это хочет тайно.

Секретная миссия поручается Фёдору Салтыкову. Он должен узнать о наиболее выгодных условиях строительства новых или покупки готовых судов у иностранных мастеров. В 1708 году он плывёт из Архангельска в Копенгаген на борту датского корабля. Собрав необходимые сведения, возвращается в Санкт-Петербург, докладывает государю и отправляется на прежнее место работы – на Олонецкую верфь.

А в 1711 году Федор Салтыков снова получает секретное задание: втайне от Швеции и поддерживавшей ее Англии он должен был заказывать на иностранных верфях или закупать у судовладельцев для России многопушечные корабли, а затем обеспечить их безопасный переход в отечественные порты. Пётр Первый был уверен, что Салтыков как опытный дипломат и кораблестроитель сумеет приобрести только добротные корабли и за минимальную цену.

Знаток истории морского дела И.Быховский пишет: «Не только Швеция и Англия, но и некоторые другие страны вовсе не были заинтересованы в усилении военной и морской мощи России. Во избежание их явного и тайного противодействия Салтыков отправился за границу инкогнито. Там он покупал и заказывал нужные корабли не прямо, а через подставных лиц и различного рода посредников. Приобретенные суда должны были следовать через воды Балтики с иностранными командами и под чужими флагами, чтобы шведы или нанятые ими каперские корабли не перехватили их в море». (Каперы – от нем. Kaper, фр. corsaire, англ. privateer – частные лица, которые, с разрешения верховной власти воюющего государства, использовали вооруженное судно (также называемое капером, приватиром или корсаром) для захвата купеческих кораблей неприятеля, а в известных случаях – и нейтральных держав.)

Более четырех лет пробыл на чужбине под чужим именем Федор Степанович Салтыков. За эти годы он объездил почти все портовые города Англии, Голландии, Дании, Франции и Саксонии. Осматривая там сотни строившихся и продававшихся судов, он отбирал не только добротные корабли, но также и такие, которые бы удовлетворяли известным стандартам.

В результате ему удалось сравнительно недорого приобрести пятнадцать 50-пушечных и иных кораблей, а также пять 32-пушечных фрегатов. Все они были добротно построены, их корпуса отличались тщательностью отделки и прочностью. Не случайно большая часть из «покупных» судов пробыла в строю Балтийского флота по 18 – 20 лет.

В соответствии с рекомендациями Петра, Салтыков приобрел большую часть судов в Англии и лишь некоторые – у французских и голландских судовладельцев. Все закупленные суда их владельцы доставляли под своим национальным флагом в Копенгаген, а оттуда они следовали в Ревель с нанятыми Салтыковым экипажами, для маскировки поднимая иностранные флаги. На переходе лишь один корабль и один фрегат были захвачены каперскими судами. Петр посчитал подобные потери минимальными и оправданными, поскольку каждый приобретенный Салтыковым корабль обошелся вдвое дешевле, чем его постройка на отечественных верфях.

Благодаря деятельности Салтыкова Балтийский флот за короткий срок был пополнен 18 кораблями и фрегатами и уже в 1713 г. превосходил флот Швеции по количеству судов.

Известно также, что под чужим именем Салтыков сам нанимался на заграничные верфи в качестве строителя судов. К примеру, в Англии он построил транспортное судно по своему чертежу.

В 1713 году Федор Салтыков впервые, задолго до М. В. Ломоносова, выдвинул идею о возможности и необходимости освоения Россией Северного морского пути. Он даже разработал подробный план организации экспедиции для поиска пути в Индию через Северный Ледовитый океан.

Напряжение, связанное с его деятельностью, сказалось на здоровье Салтыкова. Он не смог вернуться в Россию: умер в Лондоне от сердечной недостаточности в начале 1715 года. Ему было всего сорок лет.

...А его идея освоения Россией Северного морского пути была осуществлена советскими кораблестроителями и мореплавателями.

Ирина Владимирова

При подготовке статьи использованы материалы: И.А. Быховский «Петровские корабелы» (cайт coollib.com), сайт музея Маринеско, сайт seapeace

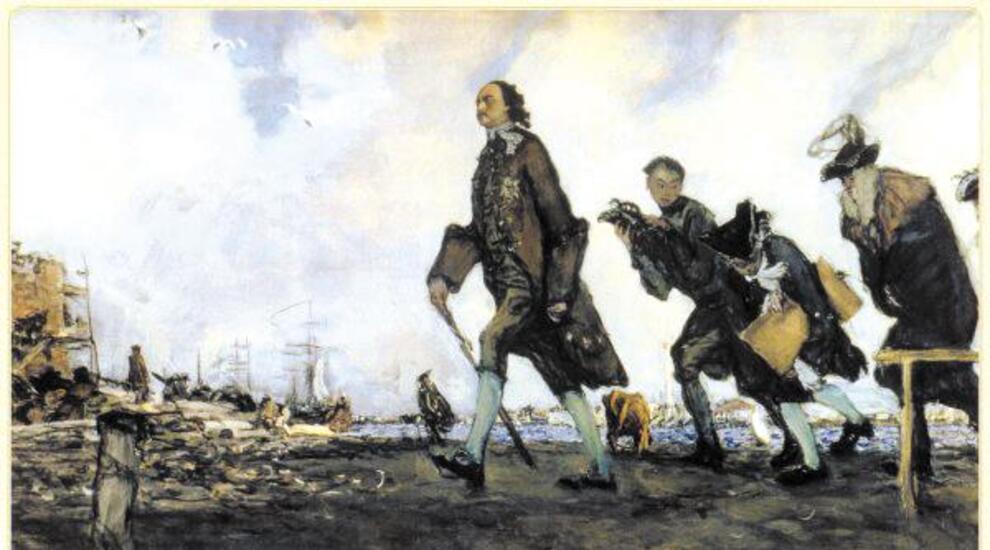

Картина Ивана Айвазовского "Пётр I при Красной Горке зажигающий костёр на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим" (из собрания Русского музея)

На картине изображено событие 1714 года. …На Балтийском море начался страшный шторм. Яркие вспышки молний лишь на мгновение выхватывали корабли из ночной тьмы. Огромные волны поднимали их вверх и бросали вниз, словно лёгкие щепки. Гибель в морской пучине неизбежна... Спасителем оказался Пётр I. Стоя на высоком берегу, он зажёг яркий костёр, и взметнувшееся в ночное небо пламя, как маяк, указало морякам, куда им плыть.