Художницы вокруг Гатчины: истории и судьбы

В Гатчине в библиотеке им. А.И. Куприна прошла встреча с художницей Надеждой Дёмкиной, посвященная женщинам-художницам, судьбы которых были связаны с гатчинской землей.

Надежда Дёмкина – художница и журналист, член Союза художников Петербурга. Вот уже несколько лет она исследует истории художниц, родившихся в России до революции. За последние несколько лет Надежда отыскала около семи сотен таких имен, но о многих из них известно мало.

- Когда я начала заниматься историей русского искусства, я удивилась тому, что в ней практически отсутствуют женские имена, – отмечает она. - Эта тема связана с целым огромным комплексом вопросов, относящихся к воспитанию, образованию, законам, сословному происхождению, банальному доступу к деньгам. И она никак не связана с наличием у женщин таланта к искусству.

Действительно, женщины дореволюционной России не могли свободно получать образование, работать, зарабатывать деньги, даже самостоятельно передвигаться. И всё же они находили возможности и реализовывали себя в творчестве. К сожалению, после революции советское искусствоведение буквально вычеркнуло женщин-художниц из истории отечественного искусства из-за их происхождения, эмиграции или репрессий.

Информацию о своих героинях Надежда буквально по крупицам собирает из книг, статей и диссертаций. Она читает цикл лекций об истории женского художественного образования, выступая в библиотеках Петербурга, проводит авторские экскурсии по петербургским адресам художниц и даже создала карту дореволюционного Петербурга с такими адресами.

На встрече в Гатчине Надежда Дёмкина поделилась своими исследованиями о венценосных художницах – членах императорской семьи Романовых, а также о женщинах-художницах, бывших дочерями или женами известных художников XIX–XX веков. Несмотря на общественные стереотипы, они смогли проявить свой талант, внеся значимый вклад в искусство. Эти женщины не только изменяли представления о профессии художника, но и прокладывали путь для будущих поколений творческих личностей.

Одной из первых отечественных художниц считается супруга российского императора Павла I – Мария Федоровна (1759–1828). Она получила художественное образование, еще будучи немецкой принцессой. В те времена это было нормой для аристократических семей, где рисование считалось приятным способом досуга.

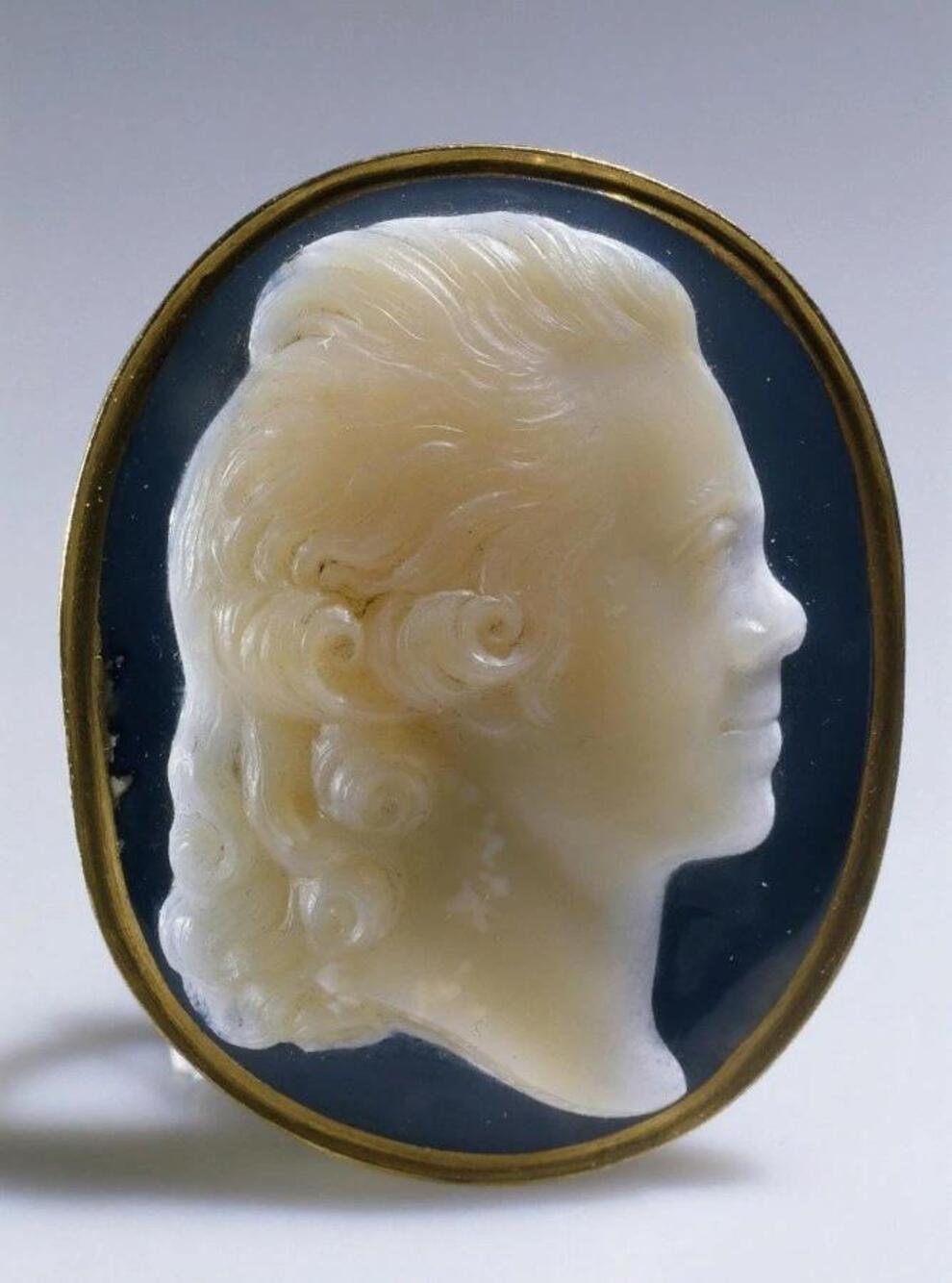

Но Мария Федоровна шагнула дальше. Уже будучи великой княгиней, она освоила токарное дело. Мария Федоровна вытачивала на токарном станке изделия из янтаря и слоновой кости: настольные украшения, чернильницы. Знаменитыми стали ее камеи, которые она создавала из яшмы и агата. Камейные портреты великой княгини чаще всего оправлялись в золоченую бронзу и служили подарками близким.

Одна из самых известных ее работ – медальон-камея с изображением императрицы

Екатерины II в образе богини Минервы. Идея изображения сфинкса на шлеме принадлежит самой Марии Федоровне. С этим медальоном-камеей великая княгиня запечатлена на картине работы И.-Б. Лампи «Портрет великой княгини Марии Федоровны».

Мария Федоровна увлекалась также рисунком и живописью, в первую очередь освоив технику пастели. В Русском музее хранится ее натюрморт в стиле «малых голландцев». В коллекции дворца-музея Павловска имеются многочисленные работы Марии Федоровны как художницы: изделия из слоновой кости и янтаря, камеи, вышивки, рисунки на молочном стекле. Достижения Марии Федоровны в различных сферах искусства были отмечены ее бывшими соотечественниками: в 1820 году она была избрана почетным академиком Берлинской академии изящных искусств.

Художницей была и «вторая» Мария Федоровна – жена Александра III и мать императора Николая II (1847–1928). Общеизвестно, что эта императорская чета покровительствовала искусству. Но при этом сама Мария Федоровна принадлежала к числу талантливейших художников-любителей России последней четверти ХIX – первой четверти ХХ века. Первый живописный опыт она получила у своей матери, королевы Дании, Луизы. Будущая императрица владела живописным и графическим мастерством, писала маслом и акварелью, рисовала карандашом на бумаге. Уже в России Мария Федоровна брала уроки у известного русского живописца А.П. Боголюбова. В Петрозаводском музее хранятся три работы Марии Федоровны, которые удивляют своими сочными, яркими красками и четкой прописью деталей.

Все дети Александра III и Марии Федоровны, как и других российских императоров, обучались рисованию с раннего возраста. Но самые большие способности к живописи проявились у великой княжны Ольги Александровны, сестры Николая II (1882–1960). Сохранилось довольно много ее рисунков как дореволюционных, так и сделанных в эмиграции

Ранние работы великой княжны отражали жизнь императорского семейства в Гатчинском и Александровском дворцах. Она любила писать пейзажи, натюрморты и в особенности цветы. Великая княжна проводила вернисажи, на которых выставлялись картины молодых живописцев. Представляла она на них и свои собственные работы. После революции Ольга Романова эмигрировала в Данию, а потом перебралась в Канаду. Она продолжала рисовать, увлекалась росписью фарфора и, по некоторым сведениям, писала иконы. Продажа работ Ольги Александровны очень помогала семье в трудные годы эмиграции.

За свою жизнь Ольга Александровна написала около двух тысяч картин. Все ее рисунки необыкновенно легки, полны теплых красок и наполнены солнечным светом. Глядя на них, трудно представить, сколько горя и утрат пережила в своей жизни их создательница.

На встрече в Гатчине Надежда Дёмкина рассказала и о других художницах, связанных с Гатчиной. Среди них – дочь выдающегося врача и общественного деятеля С.П. Боткина Мария Боткина (1870–1960). Семья Боткиных жила в Гатчине. Мария Сергеевна училась живописи в Париже и в Италии. Писала пейзажи маслом, темперой и пастелью, рисовала портреты.

Художницей была и первая жена художника Исаака Бродского – Любовь Бродская (Гофман) (1910–1991). Семья Бродских любила отдыхать в Сиверской. Художницей-живописцем стала также их дочь, Лидия Исааковна Бродская.

В Сиверской и Гатчине часто гостили члены семьи знаменитого художника Ивана Крамского. Его дочь Софья Юнкер-Крамская (1867–1933) сначала обучалась живописи у отца, а потом брала уроки у других талантливых художников, включая А. Куинджи.

Художником-пейзажистом была ученица и вторая жена

И.И. Шишкина – Ольга Лагода-Шишкина (1850–1881). Она была одной из женщин в числе первых тридцати учениц, принятых в Императорскую Академию художеств. Ольга Антоновна похоронена на кладбище при церкви Рождества Богородицы в селе Рождествено, на берегу реки Оредеж.

Неоднократно бывала в Гатчине и Вырице знаменитая Зинаида Серебрякова (1884–1967) – одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи. В Гатчине она делала зарисовки парка и интерьеров дворца.

Юлия Лысанюк