«Обычные истории» Максима Колесникова

В музее города Гатчины проходит выставка графических работ Максима Колесникова «Обычные истории». Многим гатчинцам Максим известен по Купринскому фестивалю, где он представляет созданный им и его друзьями остроумный киносериал в стиле ретро о похождениях друга Александра Куприна, клоуна Жакомино. В более узком кругу его знают как кинорежиссёра, дизайнера, полиграфиста, журналиста и фотохудожника.

Так кто же он всё-таки на самом деле? Своими размышлениями по поводу самоидентификации, творческой стороны своей личности и выбранном им графическом жанре Максим Колесников поделился с нами непосредственно на выставке.

Жизнь в согласии с «внутренним ребёнком»

- Всё это вполне органично, - говорит Максим Колесников. - Я никогда себя не классифицировал как кинорежиссера, фотографа или ещё кого-то. Это всё какие-то этапы моей жизни, в которой бывают и падения, и взлёты. И я ни в коем случае не считаю себя художником, хотя рисовал всю жизнь, с самого детства. Правда, очень долго не решался перейти от каких-то набросков к законченным работам. Но буквально года три-четыре назад у меня случилась пауза в остальных работах, и я начал рисовать, прибегая к творчеству как к антидепрессанту.

Философ, преподаватель философии и социальных наук по образованию, Максим говорит, что всё остальное было приобретено им в процессе жизни, опыта, работы на телеканалах, в газетах, в сфере дизайна и полиграфии.

- Творчество - как проявление внутреннего мира, когда одну и ту же тему можно реализовать через рисунок, фотографию или видео, - считает Максим. - В какой-то период интересна одна тема, в какой-то другая. Сейчас, наверное, пришло время заниматься вот этим. Говоря проще, меня прёт. Действительно, когда есть возможность сесть вечером за компьютер, порисовать — это счастливые часы. Это внутренне очень успокаивает, стабилизирует. Вообще, в моей жизни есть две вещи, которые очень успокаивают нервы — это мытьё посуды и рисование. И всем это советую.

- Творческая жилка — это часть нашей личности, нашей психологии, - говорит мой собеседник. - Жизнь коротка, но она даёт кучу шансов реализовать себя. Но нужно блюсти себя, не давать своему внутреннему ребёнку свернуть с пути. Думаю, навязывать творчество детям или подросткам бессмысленно. Можно разбудить в них тягу к творчеству, причем не только в гуманитарных сферах. Я думаю, что каждый ребенок сам знает, чего он хочет. И его нужно учить не распознавать в себе желания, а уметь быть настойчивым в достижении цели, потому что любое достижение любой цели связано с преодолением трудностей. И в большинстве случаев именно в этом месте человек находит свое призвание...

Краеведческие истории в стиле поп-арт

Как пишет в презентационном листке для своей выставки сам Максим, «чтобы не переводить деньги на краски и карандаши, я стал рисовать прямо на компьютере. Сюжеты не придумывал, они сами придумывались и вели руку со стилусом за собой».

- Конечно, помог и профессиональный опыт, - добавляет он. - Я был дизайнером, фотографом, мне всегда была близка живопись... Мы живём в эпоху скетчей. Сейчас модно рисовать, делать какие-то зарисовки. В жанре скетча авторский подход, авторский стиль важнее, чем академическое образование. Благодаря цифровым технологиям, изобразительное искусство сейчас переживает расцвет, становясь всё более массовым. В нём отсутствуют какие-то отдельные вершины. Понятно, что авторы выделяются по уровню техники, по уровню владения стилем, рисунком. Но всё это уже не очень важно. Главным становится авторская подача, и если это находит созвучие у аудитории, то так, собственно, и получается новый художник... Опять же, я не считаю себя художником, но, когда я делал рисунки для души, выяснилось, что они нравятся большому числу людей. Меня это очень удивило, потому что специально я к этому не стремился.

Как график и автор необычных «гатчинских» открыток, Максим впервые выступил на Гатчинском Книжном салоне. Миниатюрные озорные зарисовки с участием весьма известных персон — Павла Первого, Александра Второго, Александра Пушкина и некоторых других — произвели настоящий фурор среди посетителей Салона. Скажем откровенно, отличными, прекрасно сфотографированными видами Гатчины сейчас мало кого удивишь, а здесь — целые краеведческие истории, выполненные в жанре скетча, да ещё и с диалогами в духе Хармса!

Ещё одна серия открыток посвящена гатчинским достопримечательностям. Одна особенность, которая делает их необычными, - на всех этих открытках явно или скрыто присутствуют пришельцы, инопланетяне, летающие тарелки или другие космические объекты, например, кометы. В итоге получились фантастические мультяшные истории-комиксы, которые делают привычные всем нам достопримечательности живыми и интересными.

«Чтобы было хоть чуть-чуть теплей...»

- В комиксе должно быть всё цельно — название, сама история, оформление, цветовое решение, текст, - говорит Максим Колесников. - Всё это укладывается в четыре кадра, причём на третьем кадре должен быть поворотный момент... Главный герой серии комиксов «Вдруг барана» - это я. Это история про озарения. Она показывает, как я ощущаю себя в момент депрессии, какого-то упадка, как я выхожу из этого, и чем всё кончается. И это опять же лечит, потому что ты высказываешь какие-то свои внутренние ощущения и истории.

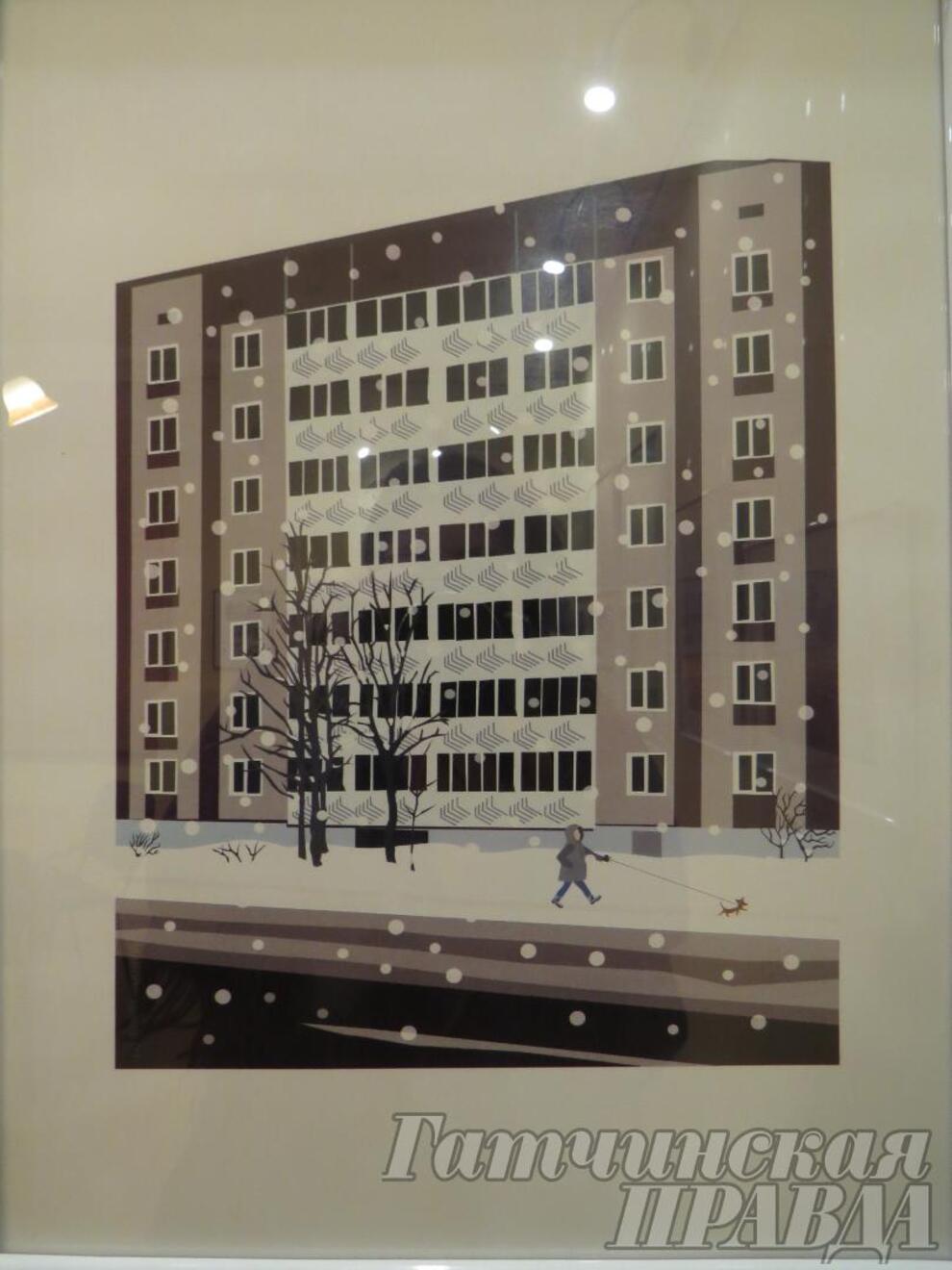

Серия «Спальные районы» рассказывает о реальных районах Гатчины.

- Жизнь за пределами наших городских достопримечательностей никак не отражена в творчестве наших художников, - замечает Максим. - Я не люблю спальные районы: они безликие, они совершенно ужасные... Это среда, которая губит человека. В этой серии я пытался сделать такие радостные, ироничные, теплые по цветовой гамме истории, вставляя туда оживляющих их персонажей. Я хотел, чтобы людям, которые живут в этих районах, было хоть чуть-чуть теплей...

В серии «Молзавод» понятная, реалистичная среда территории так пока и не состоявшегося арт-пространства дополняется воображаемыми объектами. Причём, чем больше расхождение между этими объектами, тем больший достигается эффект. В работах Максима Колесникова часто изображаются его знакомые и друзья, как, например, в ещё одной «городской» серии, в которой автор поднимает тему одиночества.

«Улыбайтесь, господа!»

Работы Максима Колесникова удобно разместились в маленьком выставочном зале музея. Тем не менее, движение от работы к работе становится увлекательным приключением. Но самое главное, пожалуй, во всём этом - очень трудно удержаться от улыбки во время этого приключения. И неважно, следите ли вы за ходом размышлений Барана-философа, подслушиваете ли тайные (а на самом деле такие знакомые каждому) мысли пассажиров в маршрутке или включаетесь в полемику между партиями Директориуса и Транзитусов по поводу Гатчинского Дворцового парка. Кстати, последняя «дворцовая» история была задумана Максимом с целью примирения враждующих сторон и поиска конструктивных решений этого бесконечного противостояния.

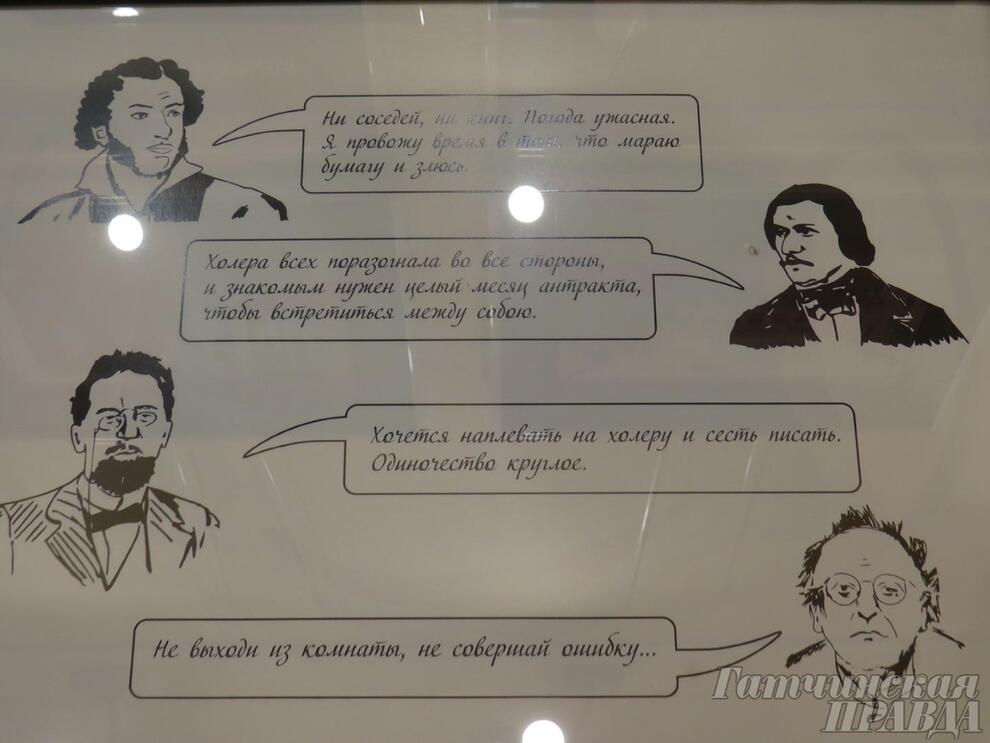

А вот в витрине лист с портретами корифеев отечественной литературной мысли — Пушкина, Гоголя, Чехова, Бродского. Каждый из них тоже пережил времена «чумы» - кто буквально, кто метафорически. К каждому портрету подобрано авторское высказывание по этому поводу. Шутливыми или ироничными их не назовёшь, но на сердце почему-то становится легче от того, что понимаешь - наше время на самом деле не уникально в плане проживания общей беды.

Улыбка — умная, добрая и ироничная одновременно — не часто встречается в нашем суматошном мире. Она сама по себе — как противоядие от страха, невежества или мотивированной или стихийной агрессии. И уж точно улыбка будет не лишней, а может даже и спасительной в так называемую ковидную эпоху, в которой мы все умудрились оказаться.

Вспомним, как говорил наш, ещё советский, кинематографический барон Мюнхгаузен: «Серьезное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!» И, напоследок, ещё один готовый афоризм в тему от Мюнхгаузена: «Господи, как умирать надоело...»